2001年1月30日 毎日新聞朝刊掲載

「ぼくは弾除け?国際ボランティア活動」

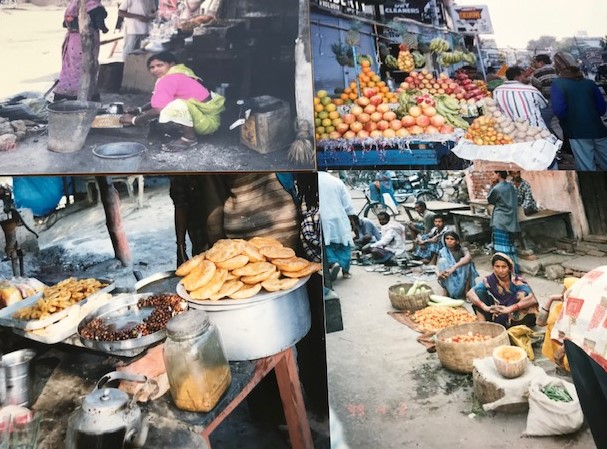

カトマンズで勃発したネパーリーとインド人の一触即発事態に、期せず居合わせる羽目となったぼくらのワゴンには、たまたま南アフリカ人ビジネスマンが乗り合わせていた。

彼の両親は父親がインド人、母親がネパーリー。

何ともこの期に及んで最も悲惨な組み合わせの生い立ちだ。

彼は強力なるDNAの成せる業か、何処からどう見ても紛れも無い立派なインド人そのものだ。

人の良い世話焼きカナダ人カップルが、南アフリカの彼が市中を走るワゴンの中で、インド人と間違われ襲撃を受けてはいけないと人道的な提案を行い、ぼくらの間に南アフリカの彼を挟んで座ることとなった。

つまりぼくが窓側に座り、南アフリカの彼が後部座席の真中に隠れるように座る状態で、言わばぼくが彼の弾除けとされたわけである。

いやはや2001年は、国際ボランティア年とか。

しかし2001年までにはまだ4日ある。

なのに語学力に乏しいぼくは、それを拒む事も出来ずただヘラヘラ笑って、結局弾除けのボランティアに貢献するはめとなった。

他の外国人の目には、さも立派な日本人と映ったかも知れないが、何とも情けない始末。

こんなことなら、駅前留学の一つでもやっぱりしておくべきであった。

ホテルに向うワゴンの、汚れきった窓から覗き見るカトマンズ市内の要所要所には、カナダ人カップルの説明通り、ネパール軍兵士と警察がフル装備で警戒に当っている。

ぼくたち外国人旅行者を乗せた4台のワゴンは、護衛の車に先導され一列に並んで裏道を抜け、市中のアンナプルナホテルに到着。

その日の特急電車の予約も、ホテルの予約も、全て一瞬にして水泡と帰し、予定外のカトマンズに一泊する運命となった。

果たして明日は本当に、インドにたどり着けることやら?

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。