『メタボ親父とアイビールツク』

2007.冬 季刊誌掲載

秋の七草。

萩、薄(すすき)、葛、撫子、女郎花、藤袴、桔梗。

粥に入れる春の七草とは異なり、秋の七草は花の可憐さを愛でるものとか。

でも何で、秋の七草は食べられないものばかりなんだろう。

刈谷駅から線路に沿って西へ。

そうかぁ!

秋にわざわざ七草なんてものを食べなくったって、収穫の秋に相応しい、旬の食材がテンコ盛りだからかぁ。

秋刀魚に秋茄子、それに松茸や栗に銀杏と。

そいつをあてに人肌の熱燗をキュ~ッなんて!

まだ真っ昼間だから、居酒屋のシャッターも半分降りたままだ。

しかしついつい今夜の晩酌に、想いは馳せる一方。

気を取り直して歩きだした途端。

「あれれっ?」。

あの人が履いてるスニーカーって、本物のVANのブレーバーじゃないのかなぁ?

でもそれにしたって、もしそうだったら30年近く前のものだし、とっくにボロボロになってるだろし・・・。

それとも30年も履かずに大切にとってあったんだろうか?

んなこたぁないだろうから、VAN擬きのフェイクってとこか?

いやいやそんなこたぁなさそう!

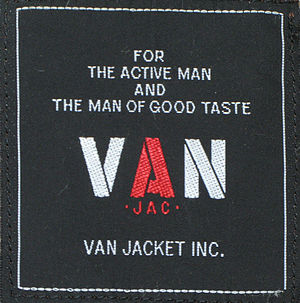

金メッキの金具といい、輝ける60’s後半を一世風靡したVANに相違ない気がする。

歩道の脇から少年?が、年季の入った笑顔を振りまきやって来た。

「本物のVANだよ、これっ!でも正解はラダー。一番最初は単にスニーカーと呼ばれ、やがてブレーバーへ。そして最後はラダーと商品名が変わっていったんだって。まぁ、店の中に本物があるから見せたげるわ」。

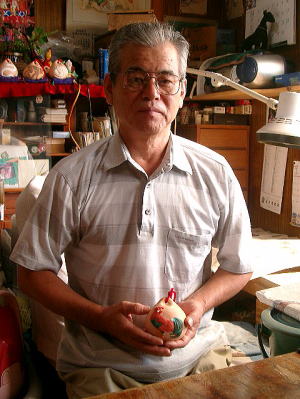

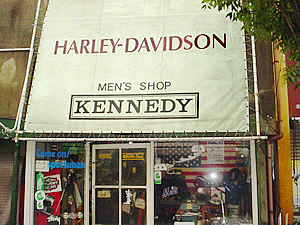

刈谷市桜町のメンズショップ「KENNEDY」、二代目オーナーの青山善一さん(47)は、雑然とした店内へと導いた。

学生時代VANなんて高嶺の花。

せいぜいバーゲンを待ち侘びたもの。

そして黒山の人だかりを掻き分け、やっとの思いでコッパンとボタンダウンを引っ掴んだものだ。

だからパンツもシャツもコーディネートなんて望めぬ、バラッパラでトンチンカンな最悪。

コッパンだと思って掴んだものが、マドラス柄のバミューダーパンツだったり、ペイズリー柄のシャツだったり・・・。

「元々紳士服の仕立て職人だった父が、昭和39年にVAN SHOPに鞍替えしたのが始まり。でもVANが潰れてからは、アメカジに転向」。

チョイ悪系のアメカジでキメた善一さんが笑う。

「VANの全盛時代に親父がトラック一杯分仕入れた商品も、今となってはお宝だわ。ネットで探し当て、団塊の世代の人たちがスタジャンやジャケットを買いに来るんだって。みんな『昔はよう手が出んかった』って。すっかり肉体的は老いさらばえたって、心は今でも夢から覚めぬ万年少年ばっかりだわ。男なんていくつになったって」。

どうやらご自分の事はすっかり棚上げのご様子。

東京オリンピック開催に、東海道新幹線の開通。

東京銀座のみゆき通りは、石津謙介が生んだVANのアイビールックを着こなす若者で溢れ返り、一大社会現象を巻き起こした昭和39年。

時を同じくして生まれた、若者のバイブル平凡パンチ。

創刊号の表紙には、大橋歩のイラストでオープンカーを取り囲むアイビーの若者たちが描かれている。

戦後19年にして訪れた「男のお洒落」時代の幕開けだった。

「じゃあぼくもこのジャケットでも羽織って、刈谷の御幸町でも漫ろ歩いて『みゆき族』でも気取って見るかぁ!」。

チャコールグレーのジャケツトをハンガーラックから抜き取り、袖を通して見たものの!

「あいたたたっ!」。

何とか片腕は袖を通ったものの、反対側の腕が入りきらず、朝礼の「前へならへ」の逆反り状態。

「まぁ30年前だったら、今ほどメタボじゃなかったってことだわさ!」。

善一さんが他人ごとのように笑い転げた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。