「そんな残酷な!孫の手を取るだなんて!」

「やぁ殻い、婆さんやい!孫の手どこやったか知らんか?ちょっと取ってくれんか」と、隣の隠居部屋から爺ちゃんの声がした。

とは言え、爺ちゃんとは、ぼくの本物の祖父ではない。

父方の遠縁にあたる菊池の爺ちゃんだ。

随分のち。

三重の山奥へご先祖様の墓参りに詣でた折のこと。

ぼくの父方の祖父と祖母が眠る、小さな墓石に手を合わせた。

すると父は墓地の一番奥にデーンと居座る、立派な墓前へと向かう。

そして手を合わせ、水と線香を懇ろに手向けた。

「ここが、菊池の爺さんの墓や。大きいやろ。その昔はなぁ、爺ちゃんのそのまた爺ちゃんが、お医者様をやって見えたんや」と、父の問わず語りを今でも覚えている。

恐らく遠い明治の世にでも、岡田の家から分家したのが菊池なのか、そのまた逆か。

苔むした墓石の並ぶ墓地の位置関係からすると、菊池の分家が岡田の家と見える。

しかし山奥の集落は、見渡す限り岡田を名乗る家ばかり。

菊池の家はとんと見当たらない。

だとすれば、やはり岡田の家から分家した者の中に、鳶が鷹を生んだような秀才が現れ、医学の道へと進み、やがて菊池家に入り婿でもしたとは考えられぬだろうか。

それはともかく昭和の30年代、菊池家は名古屋の南区にあった。

そして菊池の爺ちゃん家の隣にアパートが立ち、新婚間もない父は遠縁の菊池の爺ちゃんの伝手を頼り、そこに狭いながらも新居を構え、ぼくが生まれたという寸法になる。

だからぼくの「稔」と言う名は、この菊池の爺ちゃんの命名である。

爺ちゃん家の隣には、爺ちゃんの二人の倅の住まいがあり、それぞれ一人ずつ息子がいた。

ぼくより二つ年上の「香」、そして同い年の「守」だ。

いずれも爺ちゃんの命名であり、どれも漢字一字だけの名を賜ったことになる。

「おお~い、婆さんや!まだ孫の手は、見つからんのか?早う取ってくれんか」と、再び隣の隠居部屋から爺ちゃんの声がした。

同い年の守君と、たまたま爺ちゃんの隠居部屋の隣の部屋で、二人して遊んでいる最中の事だ。

思わずぼくは、「マモ君、聞いた?お爺ちゃんが孫の手取って来てくれって、お婆ちゃんに言うたの!お爺ちゃんの孫って言ったら、香お兄ちゃんか、マモ君しかおれへんのやで、逃げやなかんのやない?」と真顔のぼく。

ところがマモ君は動じない。

「だってそんなん、いつものことやし!」と。

ぼくはどうにも落ち着かなかった。

だって年に一度お年玉を頂戴しに、両親と共に伺候する爺ちゃんの隠居部屋は、ぼくにとっちゃあ異界そのもの。

床の間の香炉からは香が燻り、床柱には能面の翁やら般若に山姥といった、奇怪なものがぼくを睨みつけているようで、居心地の悪さはこの上なし。

「なんやったら、そこの襖ちょっとだけ開けて、隙間から覗いとってみ」と、マモ君。

恐る恐る固唾を飲んで、事の次第を見守った。

「はいはい孫の手、お待たせしました。茶の間の新聞の下に置いてありましたよ」と、お婆ちゃんが孫の手なるものを差し出すではないか!

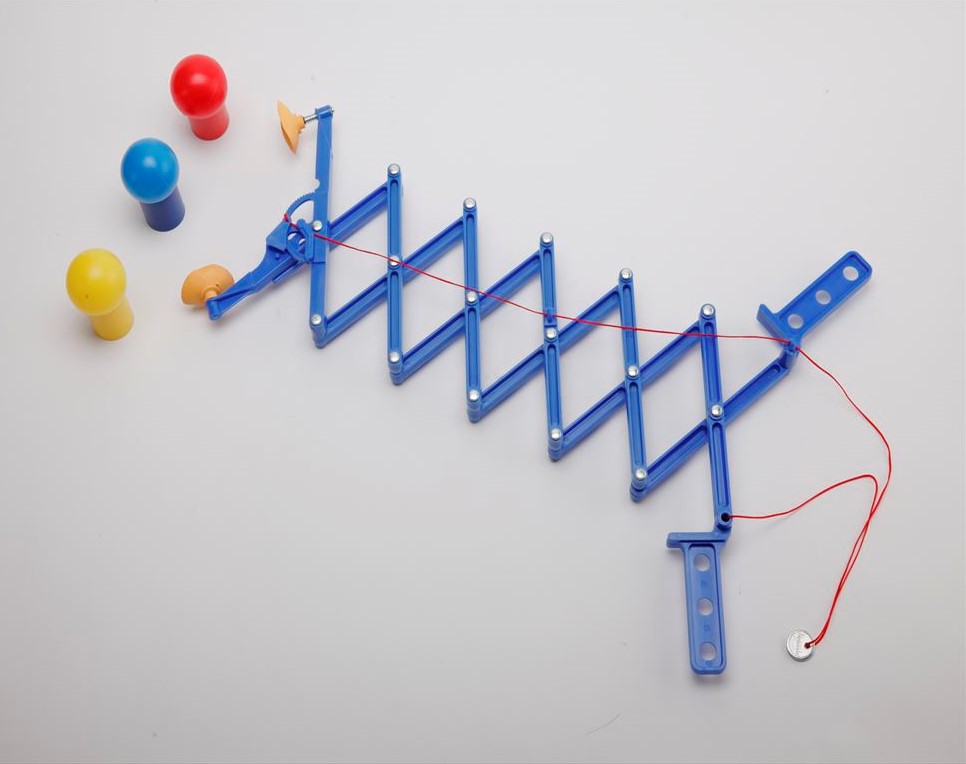

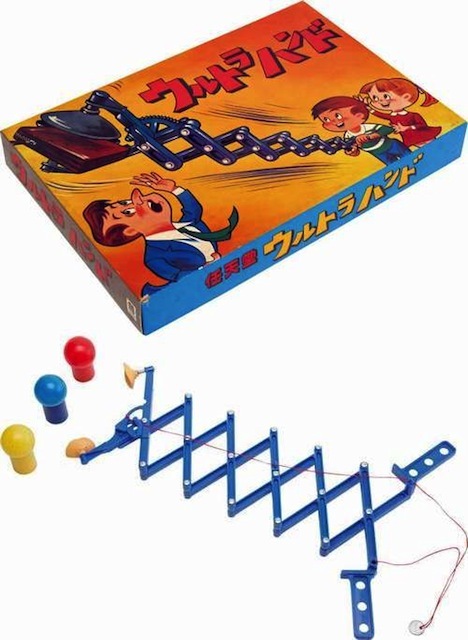

それは家ではついぞ見たことも無い、竹製の耳かきのお化けのような物。

長さは30cmほどで、棒の先が猫の手の様に少し曲がっている。

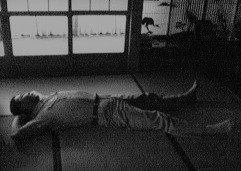

爺さんは棒の先っちょを、着物の襟元から背中へと差し込み、柄を掴んだまま上下に動かし始めた。

「おうおう、極楽、極楽!婆さんや、これぞ正しく痒い所に手が届く、孫の手の効能よのう」と。

いつもは苦虫でも噛み潰した様な、しかつめ顔の爺ちゃんが、まったくもって相好を崩し、腑抜け面をしているではないか!

これまで一度も目にしたことのなかった、爺ちゃんの素の姿に接し、近付き難い印象がほんの少し和らいだ気がしたものだ。

まあそれにしても、マモ君の手が取られずに済み、何より何よりと、当時のぼくは胸を撫で下ろした。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。