2000年11月28日 毎日新聞朝刊掲載

「路上の髭剃り屋さん?」

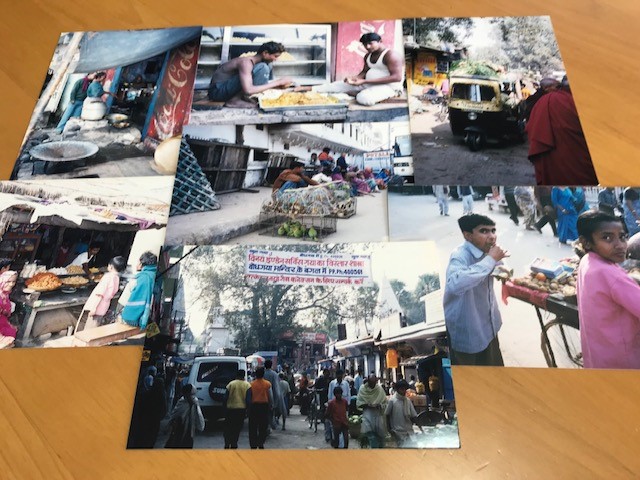

ブッダガヤの昼下がり。

相変わらずバザールは、老若男女で沸き返っている。

「あっ、床屋さんみたいだぁ!」。

薄暗い店内に目を凝らし、矯めつ眇めつ眺め回した。

「あれっ、ここにも床屋さんが?」。

店先の路上では、しゃがみ込んだジサンが、やっぱり同様に向かい合ってしゃがみ込むオジサンの顎髭をジョリジョリ。

またしても現れ出でた摩訶不思議な光景について、思わずガイドのバサックに尋ねた。

バサックの解説によれば、理髪店内での散髪料はおよそ日本円で150円。

散髪に髭剃り付きである。

それに引き換え、路上の髭剃り屋の髭剃り代は、およそ10分の1の日本円で15円程度とか。

見事に客の懐具合やら、散髪はまだいいけど髭を当たって欲しいなという、客の心情を読み切った分業制が成立しているかのようだ。

確かにインドは、床屋だけに限らず、煙草屋の前の路上でタバコのばら売りする者やら、路面店の前に陣取って軒先産業に勤しむ者たちも多い。

そうした分業制が容認されているから、10憶の民がなんとか痛み分けをしつつも、倹しやかに暮らしてゆけるのだろうか?

ぼくもホテルの裏庭のベンチに腰掛け、ブッダガヤの散髪を試みた。

料金はバザールの路上の髭剃り屋よりは割増の約30円。

もちろん蒸しタオルもなければ、シャンプーやコンディショナーなどあろうはずも無し。

たった1本こっきりの、何とも切れの悪い錆びの浮いた鋏一丁で、髪全体がカットされる。

椅子はベンチゆえ、電動で上下したり、背もたれがリクライニングになったりするはずもない。

だから全てが人力。

床屋のお兄ちゃんは力任せに、ぼくの頭を上下左右に動かし、自分がカットしやすい姿勢を強要される始末だ。

何とも首も方も凝る散髪である。

ともすると切れの悪い鋏に髪が挟まったまま、力尽くで容赦なく引っ張られるから、堪った物じゃない。

驚くことにインドでは職業が細分化されている。

はっきり言って、日本を席巻するリストラの嵐から見ると、余剰人員ばかりだ。

煙草屋の店先の地べたに座り、煙草を一本ずつ小分けしてばら売りする者、独自で契約した店先の一角を、飽けても暮れても黙々と履き続ける者・・・。

一見不合理と思われるような職業が、この国では罷り通るのだ。

しかしそれは、10憶の民が等しく共存するため、いたって合理的な「生」と真っ向から向き合う術であるかのように。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。