2001年2月13日 毎日新聞朝刊掲載

「一度で六個の出入国スタンプ」

再再再出国を果し、登場ゲート前で待つ事約3時間半。

真っ青なカトマンズの空に轟音が響き渡り、エアー・インディアの機影が見えた。

思わず待ち合いロビーからは、一斉に拍手喝采が鳴り響く。

その光景は、肌の色も言語も国境も飛び越え、あたかもオリンピックスタジアムで一番乗りのマラソンランナーを迎えるかのような有り様だった。

テロ警戒のため二度に渡る入念なセキュリティーチェックを経て、やっとの思いで機内へ。

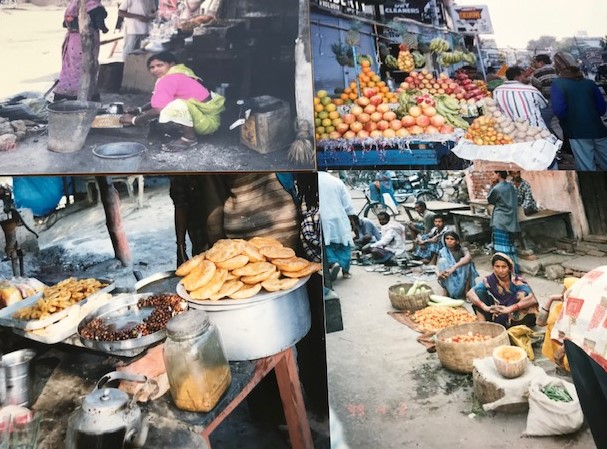

西に向けわずか1時間半ほどのフライトで、インド西部の首都デリーへ。

インド入国後、午後9時のチャーター便に乗り換え、デリーからバラナシへと、1時間かけて今度は東に戻る。

日本出国から3日目にして、やっとの思いで目的地バラナシに到着。

既に真夜中のバラナシからガヤに向う列車は無く、市内のホテルに余分に一泊することとなった。

「でも、まっいっかぁ!おかげで想定外ながら、バラナシにもまた泊まれるんだから!」と、すっかりアバウトそのものが大手を振ってまかり通る、インド時間に慣れきってしまった自分に愛想が付きた。

日本出国から4日目の朝。

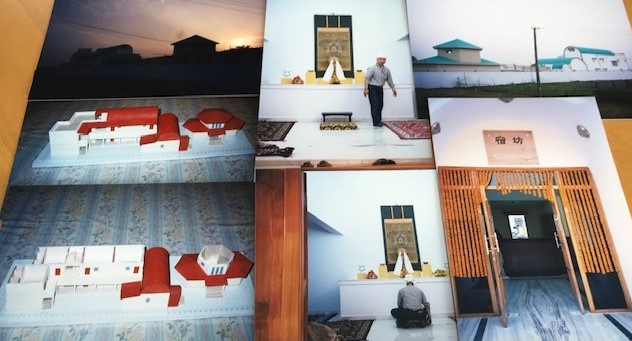

バラナシのホテルを午前8時に出発し、ガヤ駅へ午後1時に到着。

ホテルからの迎えの車に乗り込み、やっとのことでカリーテンプルに到着。

既に現地には、2日前に日本を出発した僧りょたちが先に待ち構えている。

「何してはったん?もうきーへんかと思てたんやー!」って、そりゃあないでしょ!

遥かなりしカリーテンプルへの道は、カトマンズを出たり入ったりの繰り返し。

お陰で一生分の想い出を得られたのと同時に、ぼくのパスポートには、ネパールの出入国スタンプが、わずか正味24時間の滞在にもかかわらず、これでもかとばかりに6個も刻印されてしまった。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。