『ポケットに潜めし浪漫』

2008.秋 季刊誌掲載

閑静な住宅街に小学校のチャイムが鳴り響く。

テスト期間中だからか、校庭を駆けずり回る子どもたちの姿はない。

「ごめん。忘れちゃった」。

「しょうがないから俺のドラクエ貸してやるわ!明日は絶対お前のマリオカード持って来るんだぞ!」。

T字路の突き当りから少年二人の声がした。

横顔に浮かぶあどけなさから見ても、低学年だろう。

向かい合ったまま背の高い方の少年が、ポケットからDSのソフトを引きずり出し、背の低い方の少年の眼前に突き出した。

「うん。必ず明日は忘れずに持って来るから。じゃあね~っ、バイバ~イ」。

二人の少年はT字路を別々の方向へと走り去っていった。

ぼくの子どもの頃とは、えらい違いだなぁ。

ぼくのポケットの中なんて、せいぜいビールの王冠や牛乳瓶の紙の蓋、それにカマキリの卵やらだったのに・・・。

でも今のあの子たちにも負けないくらい、ポケットの中にはちゃあんと「溢れんばかりの夢」が詰まってた気がする。

そう嘆きつつジーンズのポケットをまさぐると、何やら紙片が。

そこには二次会で立ち寄ったスナックで貰ったものか、飲み屋のお姉ちゃんの源氏名が摺込まれた皺くちゃの名刺と、噛み終えて包み紙に丸め込んだガムの残骸。

「溢れんばかりの夢」なんて、どこにも見当たらぬ。

どこからどー見たところで、不精なオヤジの薄汚れたポケットの中身だぁ。

「えっ、ポケットの中に何か忘れものでも?」。

ぼくの嘆きが漏れ聞こえたのか、店先に停めたトラックにクリーニングされたばかりの洗濯物を積み込みながら、初老のオバチャマが親し気に声を掛けて来た。

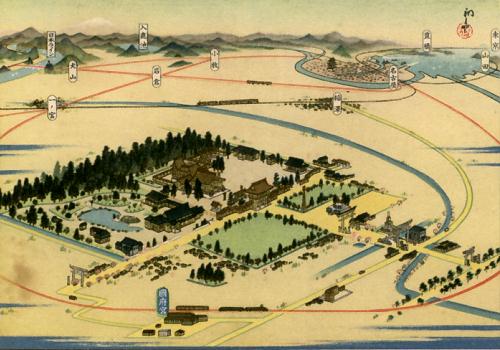

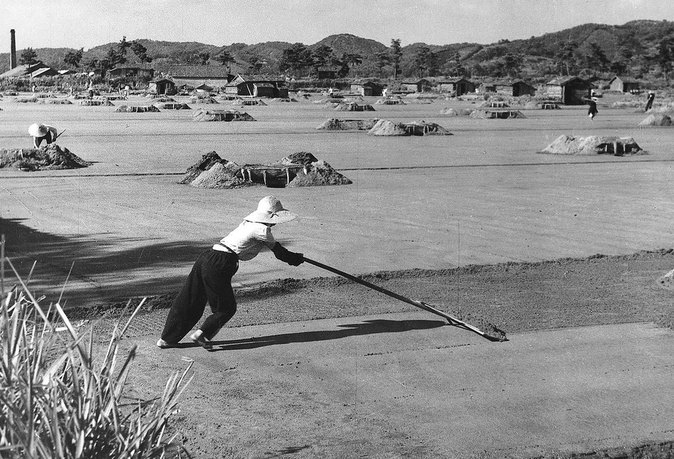

写真は参考

写真は参考

岡崎市井田町の川村洗濯屋、三代目女将の川村和子さん(68)だ。

昭和9年に名古屋で創業し、戦火を避け岡崎のこの地へ。

「じゃあ、ちょっと配達してくるわぁ」。

夫のクリーニング師、朗(あきら)さん(70)がトラックに乗り込んだ。

「主人はねぇ、中学を出て直ぐに家の店に住み込みで修行に入ってねぇ。4人くらいいた使用人の中じゃあ一番まじめな子だったから、母がいずれ婿にって目ぇ付けとっただぁ。だもんで私が未だに威張っちゃっててねぇ」。

母が見込んだ朗さんの腕前は天下一品。

それが証拠に平成9年には、厚生大臣賞を受賞した程。

中でもこだわりは、背広の首筋から第一ボタンへと続く開襟部のVゾーン。

ピシッとプレスするのではなく、Vゾーンをふんわりとやわらかい折り目に仕立て上げる。

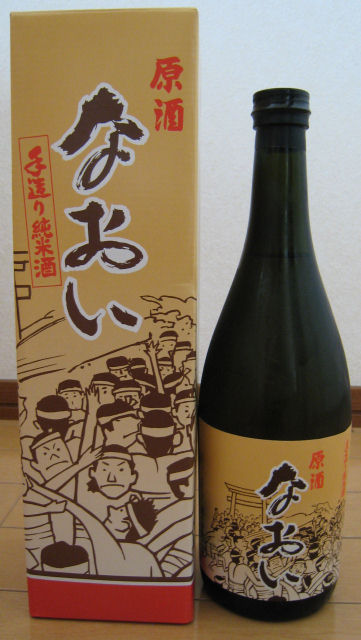

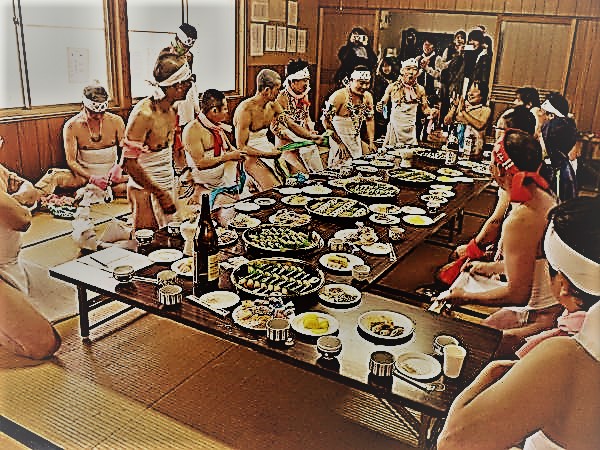

写真は参考

写真は参考

「まだまだ親父の味は出ませんわ」。

四代目を継ぐ昭夫さん(37)が、自慢の作品を手にして誇らしげに笑った。

「それにしたってまぁ、色んなお預かり物がありますって。ラブレターが入ったままの学生服とか。でも洗濯取りに来るのはお母さんでしょ。さすがにお返しするのも気が引けちゃうし」。

「背広のポケットから、茹で卵が出て来たこともあったらぁ。人それぞれの人生の欠片が、ポケットの奥から顔を覗かせるじゃんねぇ」。

女将と朗さんは大笑い。

「そうそう、源氏名入りの飲み屋のお姉さんの名刺なんて、そんなのしょっちゅうよ。洗濯屋に生まれて68年。でもあんたのポケットのように、『溢れんばかりの夢』が入っていた人なんて、今まで誰一人お目に掛ったことなんてないだぁ。意外とあんた、大雑把そうだけど情緒豊かなあかしらぁ」。

褒められてんだか、貶されてんだか、つぶさに汲み取れず、苦笑いで取り繕っていた。

明日からは、新シリーズをお届けいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。