「素描漫遊譚」

「聚楽園界隈」

今回は趣向を凝らして、読者ミセスをナビゲーターに、お気に入りスポットをご案内いただきました。

今回の「素描漫遊譚」は、「くりぱる」2004.3.28特集掲載①でご紹介した、東海市富木島町にお住まいのY.I子さん(28)とHくん(2)のナビで、桜もほころぶ東海市の街並みを、心UkiUkiいつにもましてのんびりと漫ろ歩いてまいります。

待ち合わせは、名鉄常滑線の聚楽園駅前。

といっても、およそ駅前らしい賑わいなど何処にも無い。

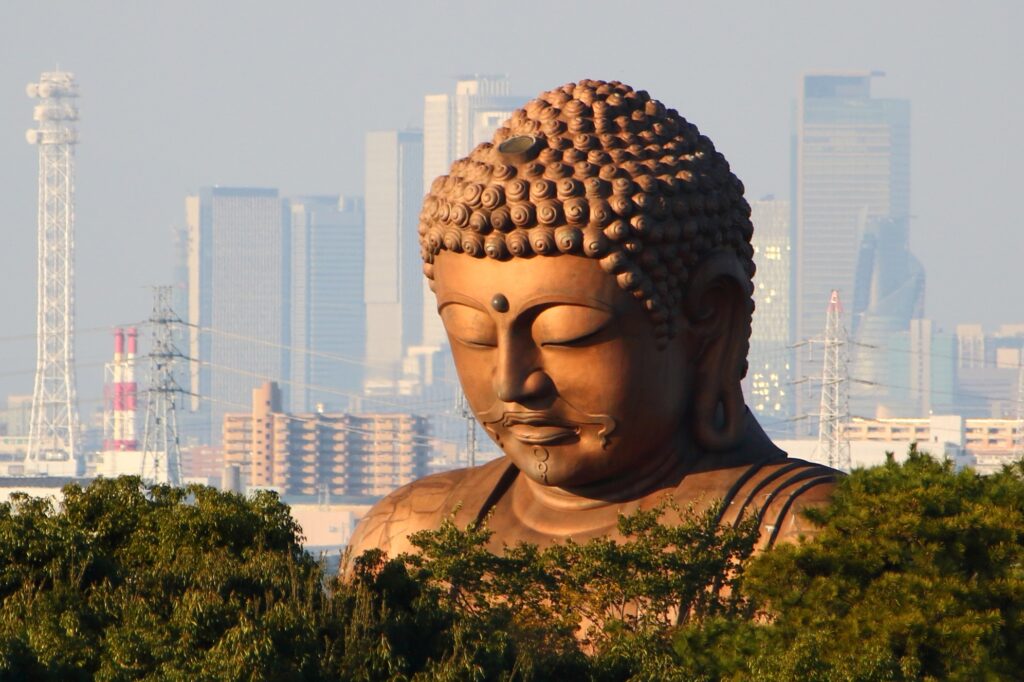

ただ丘の上に大仏様がデーン。

春のうららかな陽射しを一身に浴び、下界で蠢く我らをお守り下さる様で何とも頼もしい。

早速、2歳になったばかりのHくんの歩速にあわせ、階段を一段一段踏みしめ大仏様を目指した。

聚楽園の大仏様は、昭和2年に昭和天皇のご成婚を祝して建立されたとか。

子供の頃、潮干狩りに向かう電車の中から眺めた、遠い日が思い出された。

当時は今ほど、工場も巨大ではなく乱立してもおらず、高層マンションも建ち並んでいたわけではない。

だから今よりもっと、異様に大きな大仏様に見えたはずだ。

車窓を飛び去る景色の中に、いつまでも大仏様の姿を捉えることも出来たろう。

「大仏さんって、風邪ひかないのかな?だって雨降ったら?あんなに大きな傘あるわけないし」ってなことを、きっとぼくは母につぶやいて、目的地までの退屈な時間を弄んだことだろう。

桜並木に見とれ、鳥の歌声にうっとりしていると、再び「アーッ、ウゥーッ」の声。

一足先を行く階段の上で、Hくんが仁王立ち。

人差し指を真っ直ぐ伸ばした先には、身の丈5㍍はあろうかという仁王様が恐ろしい形相で立ちはだかっている。

さらに仁王様の間から見上げる大仏様の顔。

小さなHくんは、三方から巨大な像に射すくめられ固まってしまったようだ。

まるでウルトラマンの悪役怪獣を前にした、善良で無抵抗な市民のように。

偉大さや威厳の表現手段として、巨像が用いられるのは古今東西を問わない現象。

しかし小さなHくんからすれば、それは途轍もなく恐ろしいものに映った筈。

とてもわずか2歳のHくんには、この世を彷徨う人間を、まっとうにお導き下さる慈悲深い神や仏には見えなかったことだろう。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。