「素描漫遊譚」

「日本一やかましい喧嘩祭」

「この町で生まれたもんは、みな母親のお腹ん中で、ゴンチキチンの鉦の音聞いて育つんやで、喧嘩祭の血が滾っとんやさ」。

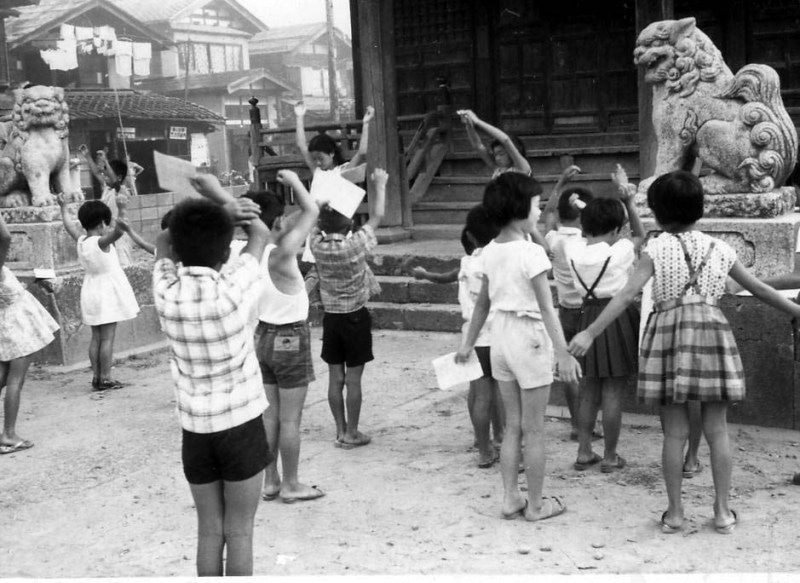

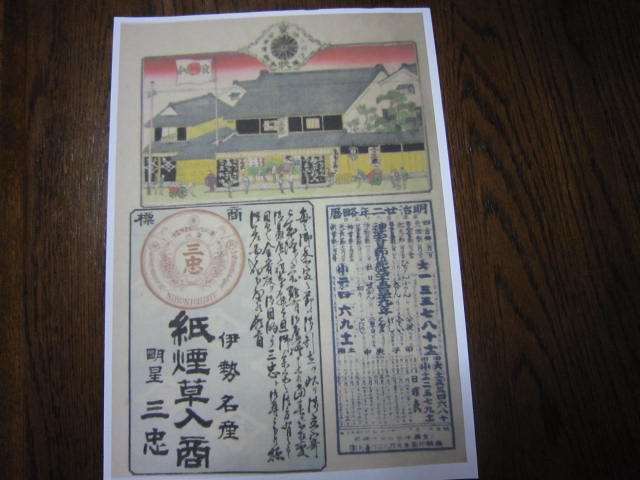

写真は参考

写真は参考

三重県桑名市生まれのM.Oさん(46)。

日本一やかましい喧嘩祭として、全国にその名を馳せる「石取祭」。

だが意外にも、優男の風貌。

「本当に?」と、思わず疑ってしまった。

今年の石取祭は、7月31日から。

幕開けは、提灯に火が灯る夕刻。

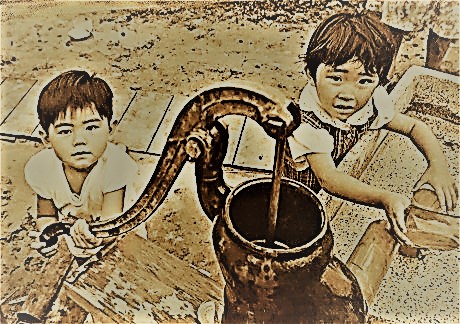

写真は参考

写真は参考

法被姿の少年たちが辻々を練りながら、歌い上げる“お勝っつあんは うちにか 蟹が桃はさんで はさみちぎって ほったった ほったった” の歌に始まる。

夜も耽ると、今度は法被姿の青年たちが、口々に「お勝っつあん」を歌い上げながら、祭の無事を祈って徒党を組んで、参拝のため春日神社へと練り込んでゆく。

浴びるほど煽った酒で酔いも回り、一触即発状態の緊張感が参道を埋め尽くす。

各町々の祭車の周りでは、午前0時の叩出しの瞬間を、今や遅しと待ち構える。

叩出しの合図は、春日神社の神官が詔を上げ、神楽太鼓が鳴り渡ると、石取祭青年連盟の会長が、赤提灯を振り上げ祭の始まりを告げる。

神社から4㌔も離れた町では、辻々に伝令を配し、次から次へと送り提灯で叩出しの灯りを町へと送る。

捻り鉢巻き、紺木綿の股引と、腹当てに揃いの半纏と地下足袋姿。

ビンロウジ(鉦を叩くT字型の金属製の撥)で鉦に刻む五拍子・七拍子のゴンチキチンが、一斉に町中に響き始める。

男は勇を、女は艶姿を競い、年に一度の喧しいハレの日が幕を落す。

誰よりも祭を愛するOさんは、ゴンチキチンの喧噪に咽返る渦中に、生後1ヶ月にも満たない赤子の長男を連れ出したほど。

それから13年、赤子も今では立派に少年会の一員として、ビンロウジを巧みに操る。

「戦前は臨時列車が出るほどやったんさ。今しも、この奇祭を一目見ようゆうて、全国から10万人の人らがおいでるんやでな」。

8月1日、夕刻6時30分。

いよいよ祭のクライマックスが訪れる。

年に一度のこの日のために磨き上げられ、豪華絢爛さを競い合う神殿を模した三輪の祭車が、春日神社の参道目掛け町々から繰り出す。

写真は参考

写真は参考

参道に連なる40台に及ぶ祭車の行列は2㌔とも。

迂闊に祭車に近付くと祭男とみなされ、ビンロウジで殴りあうこともあるといわれる、喧嘩祭の渦中へと引き摺り込まれる。ご用心、ご用心。

「一年祭のために、頑張って働くんやでな。普段は質素に暮らしよって、石取でパーアッと使こたるんさ。それがこの町に生きるもんの誇りなんやさ」。

これだけ自分たちの町に伝わる祭と伝統を、情熱的な口調で誇らしげに語る男をぼくは知らない。

「太鼓と鉦の音があれば、桑名の人らは嬉しいんやでさ」。

写真は参考

写真は参考

喧嘩祭と称されるほど、物騒で血の気の多い石取祭。

何とも不似合いな優男のOさんだが、桑名の夏の夜を焦がす祭の自慢話は、まだまだ終わりそうにない。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。