「素描漫遊譚」

「伊勢市しんみち商店街界隈」

今回の「素描漫遊譚」は、「伊勢おおまつり」を、2週間後に控える三重県伊勢市へ。

伊勢市駅を線路沿いに北西に向かうと、背の高いアーケードのしんみち商店街が、鰻の寝床のように奥へと続く。

「伊勢おおまつり」は、この商店街も舞台の一つとして、伊勢の神域全体を巻き込みながら壮大に繰り広げられる。

明治28年に始まり、今年ではや110回目の開催となるそうだ。

何処も彼処も、駅前商店街が辿った平成の衰退は、もはや往時の賑わいを伝える影すら、綺麗サッパリ拭い去ってしまったようだ。

人気の少ない商店街を老婆が手押し車で、ゆっくりゆっくりと歩を進める。

開け放たれた店先から、何ともほっこりとした語韻の伊勢訛りが舞う。

老婆の顔に笑みが広がる。

「今日もあんたの顔見たさで、ついつい出てきてもうたわ」とでもいいたげな素振り。

「気い付けてゆくんやんな」と、店先で叩きを振るう店の主。

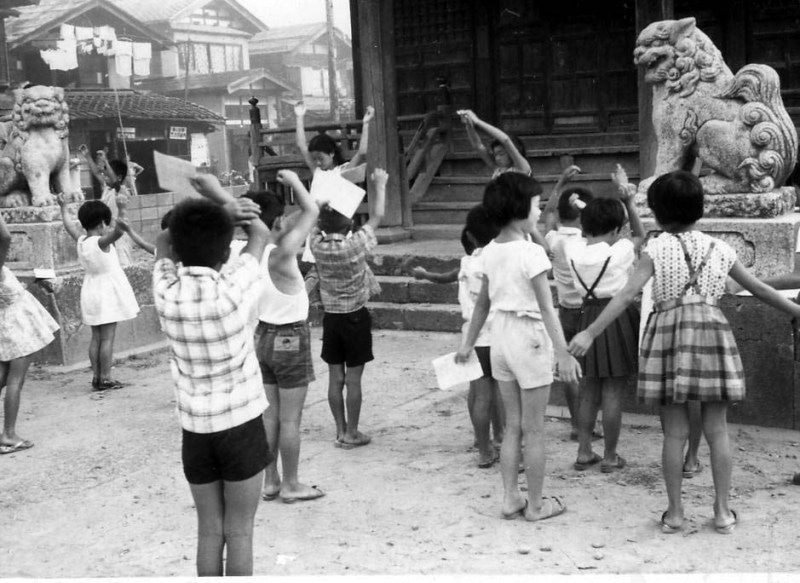

ぼくらの愛した昭和の町並みには、必ずこんな光景が対を成していた。

誰かが誰かと、今思えばお節介なほど、関わり合って暮らしを営んでいた。

しかし、後もう2週間もすれば、このアーケードに往時の人波が押し寄せる。

年に一度の「伊勢おおまつり」は、110年を経た今も、他の何処へもゆきはしない。

普段は、郊外の大型ショッピングセンターへと車で向かう人々も、この日ばかりは車から降り、しんみち商店街を漫ろ歩きながら祭りを愉しむ他はない。

年に一度、しんみち商店街に、往時の賑わいが束の間蘇る。

心なしかせつない想いに駆られながら歩を進め行くと、真っ黒に変色した招き猫と福助人形が、店先のショーウィンドーに埃をかぶって鎮座している。

色褪せた暖簾には、御好焼「おもかげ」の文字。

何でもしんみち商店街の盛衰と、半世紀以上を共にした店だとか。

90歳を越えるお婆ちゃんが、店を切り盛りするそうだ。

そんな話を聞いてしまった以上、ぼくに選択の余地などない。

「ここでお昼にしよう」と軋む入口のドアを押し開けた。

「Y子ちゃん!Y子ちゃん!ウンコや!」。

「ちょっと待ってぇや」。

「いらっしゃいませ」代わりに、店内と奥の座敷に飛び交う会話が、何の違和感も無くぼくを迎えた。

「すいませんなあ」。

Y.Sさん(38)が、注文を取りに来た。

ぼくは至極当り前のように「豚玉のお好み焼」と。

熱せられる鉄板を前に、お腹の虫の騒ぎを宥めながら待つことしばし。

その間中、奥の座敷からは、「Y子ちゃん!ウンコや!」「ちょっと待ってぇや」「もう、あかんわ」「あかんことないない。もうちょっと、辛抱しとき」の応酬。

「お待たせ」。

お好み焼の材料が乗った、セルフサービス用の皿が届いた。

「あの声、お婆ちゃん?」。

「4年ほど前までは達者やったのに、それから寝込んでもうて。この頃、いっつもあんな調子で」。

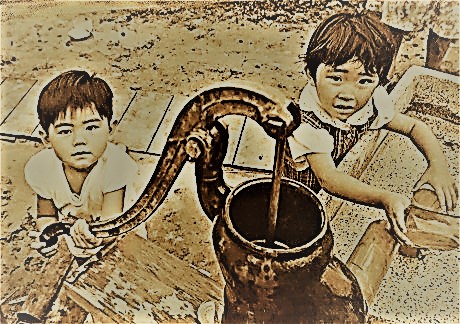

Yさんのお婆ちゃん、T.Sさん(97)は、半世紀以上前にこの店を開業した。

一銭洋食とまで呼ばれ、昭和の庶民の胃袋を支えたお好み焼。

ぼくが少年時代の、お好み焼屋のおばちゃんと、奥で寝込むお婆ちゃんの顔が重なった。

「いただきま~す!」。

ぼくは昔取った杵柄ならぬ鏝捌きで、せっせとお好み焼を胃袋へと運ぶ。

「美味い!やっぱりお好み焼は、洒落た綺麗な店よりも、少々昔がかったこんな店の方が味わい深いなぁ」と、ついついひとりごちたものだ。

「Y子ちゃ~ん!今度はシッコや!」。

「またかいな!」。

「ああっ、あかん!ちびってもうたわ」。

何とも微笑ましい、健気に老婆を看取る孫の姿。

しかしこの国の行く末を想うと、美味いはずのお好み焼も、明日だけに生きられたあの頃とは、どうにもこうにも違う味がした。

さあそれでは、今年は9日間に及び、伊勢の神域全体を舞台に繰り広げられる、「伊勢おおまつり」を2週間後に控えたしんみち商店街を、一足お先にのんびりと漫ろ歩いてまいりましょう。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。