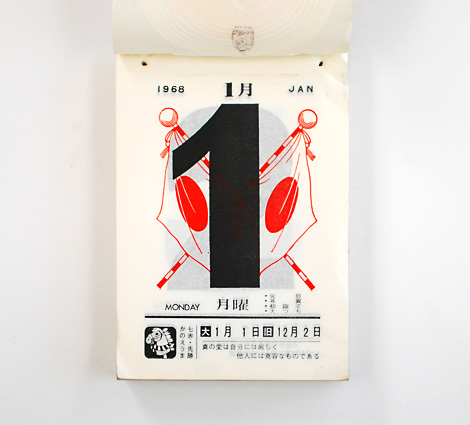

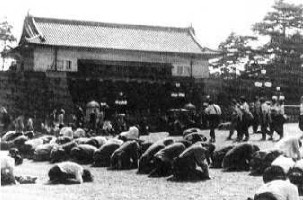

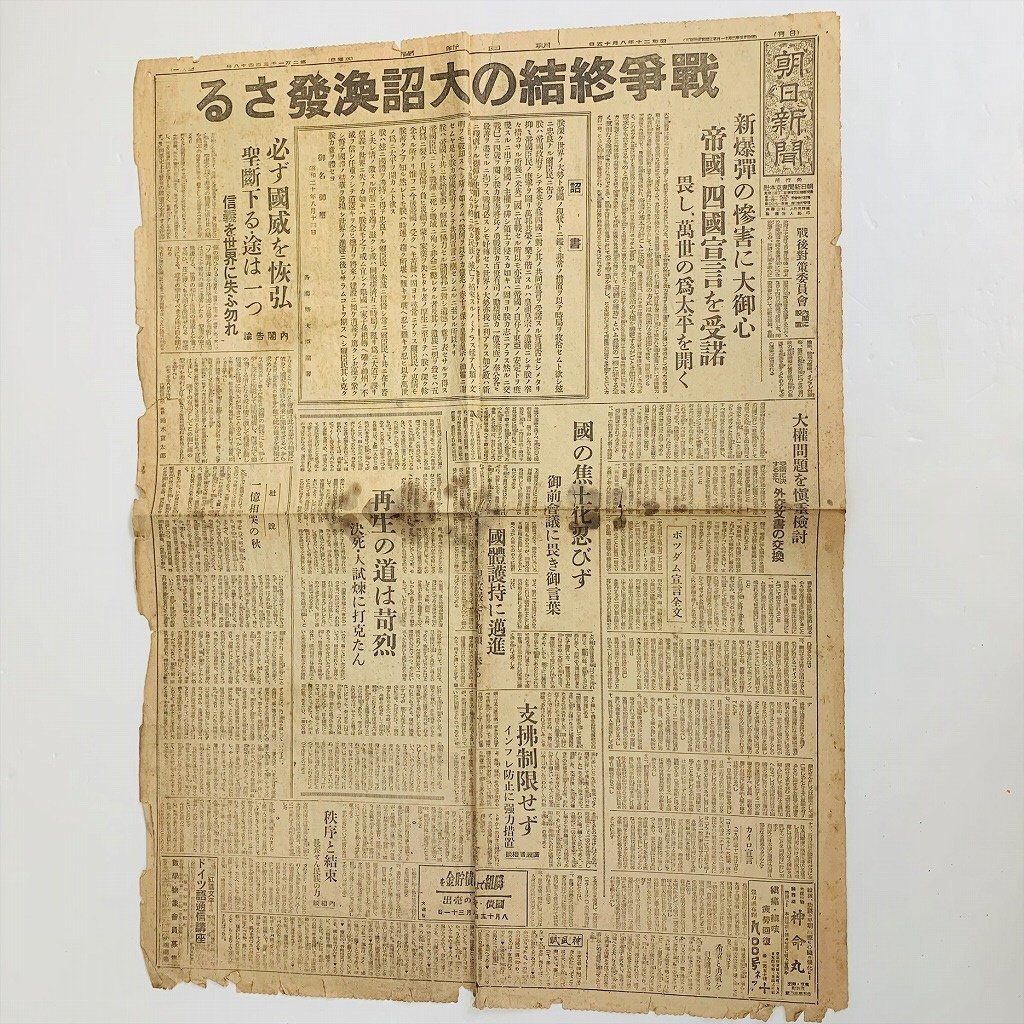

1億が涙した、玉音放送。

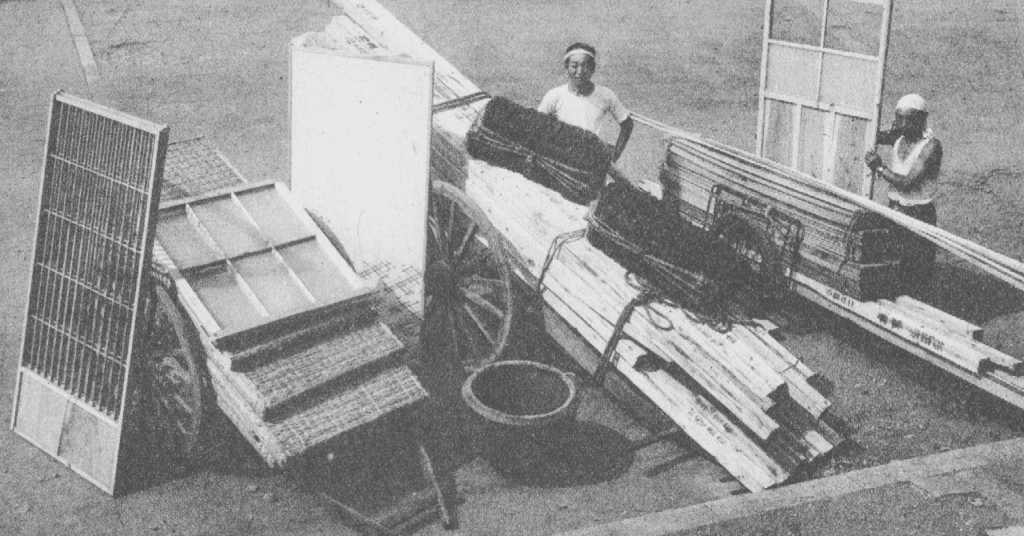

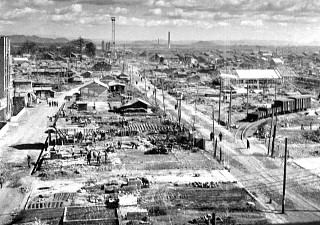

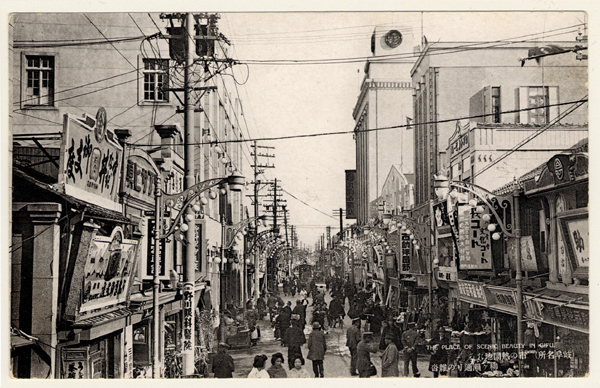

焼け野原となった柳ヶ瀬は、65年前、いったいどんな朝を迎えただろう。

失った物はあまりに大きく、その日食うものさえ、こと欠くありさまではなかったか。

だがそれ以上に、誰もが平和の静けさを、しみじみと実感したはずだ。

爆撃機の爆音もない、どこまでも青く澄み切った、日本晴れの夏空を見上げ。

そして今日よりちょっとだけ豊かな、小さな明日がきっと来ると、そう信じることで、敗戦の哀しみと折り合いを付けながら。

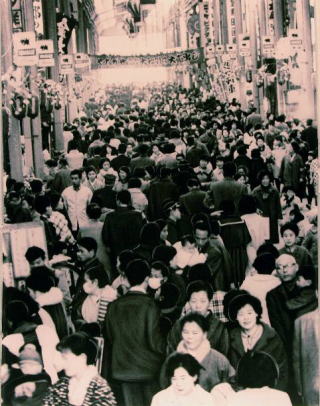

その後柳ヶ瀬は、驚異的な速度で復興を遂げた。

そう当時の生き証人から聞かされた。

「岐阜は柳ヶ瀬が元気でないと、魂が腑抜けてまったみたいやで」。

65年後の柳ヶ瀬の朝は、シャッターを巻き上げる音と共にやって来る。

「おはよう」のさわやかな声が、アーケードの中を吹き抜けてゆく。

誰かにちゃんと、見守られていることが実感出来る瞬間だ。

そんなほっとする心の行き交う町、それが柳ヶ瀬商店街なのだ。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。