その前に、ちょいとお知らせ!

「KIRIN BEER PRESENT’S オカダミノル ほろ酔い Live 2025~秋涼の候 in C♭」のお知らせ

『皆様のご来場、心よりお待ち申し上げます!』

「KIRIN BEER PRESENT’S

オカダミノル ほろ酔い Live 2025~秋涼の候 in C♭」

●日 時:2025年 10月12日(日)

14:00開場、14:30頃開演、

16:00頃終了

●会 場:MUSIC & BAR 『C♭』

岐阜市神田町7-7-3 神田セ

ブンビル 2F

058-266-4477

●出 演:オカダミノル

●参加費:お一人様Live Charge

4,000円(「キリン・一番搾

り」「キリン・晴れ風」

「キリン・氷結レモン」「キリ

ン・グリーンズフリー(ノン

アルコールビール)」の飲み

放題)

*感染症予防への取り組み

で、缶商品でのご提供とな

ります。

*ソフトドリンクをご希望の

方は、「C♭」において1ド

リンク500円で、ご注文い

ただくことも可能です。

またソフトドリンクの持ち

込みも可能です。

*おつまみは参加者各自で、

お持ち込み願います。

*参加者全員に、KIRIN

BEERさんからのお土産も

ご用意いただけます!

●定 員:30名(全席自由席)

●申込み:メールで、

horoyoilive@yahoo.co.jp

「オカダミノルほろ酔いLive

2025」係まで。

※お名前、ご住所、お電話番

号、参加人数をお書き添え

願います。

*万が一キャンセルの場合

は、必ず2025年 9月30日

(火)17:00までにメールで

ご連絡願います。その時点

を過ぎると、全額負担とさ

せていただきます。

●締 切: *先着順、定員となり次第締

め切り

●問合せ:horoyoilive@yahoo.co.jp

●主 催:オカダミノルほろ酔いLive実

行委員会

●特別協賛:KIRIN BEER

※二次会のご案内です。

ライブ終了後、17:00頃~名鉄岐阜駅周辺の居酒屋で、二次会を開催いたします。(料理7品・120分飲み放題付でお一人様 約3.000円程度の予定)二次会への参加希望の方は、「二次会参加」とライブの申し込み時にお書き添え願います。

※ついでに、もう一つお知らせ!

ついに3月19日の夜、「飛騨びと達の、SOYAな SOYAさ」の動画制作発表会が開催されました。飛騨市古川中学校3年生の皆さんが、動画の編集制作をしてくださり、飛騨市の魅力が溢れる作品に仕上がりました!ぜひぜひ、ご覧ください!

https://youtu.be/3CeTEMdXC7I

※遅まきながら、ぼくもフェイスブックとやらを始めました!まだまだ充実しておりませんが、ぜひ一度お越しください!Facebook

飛騨市の「広報ひだ」4月号「飛騨びと 言の葉綴り」は、お休みです。

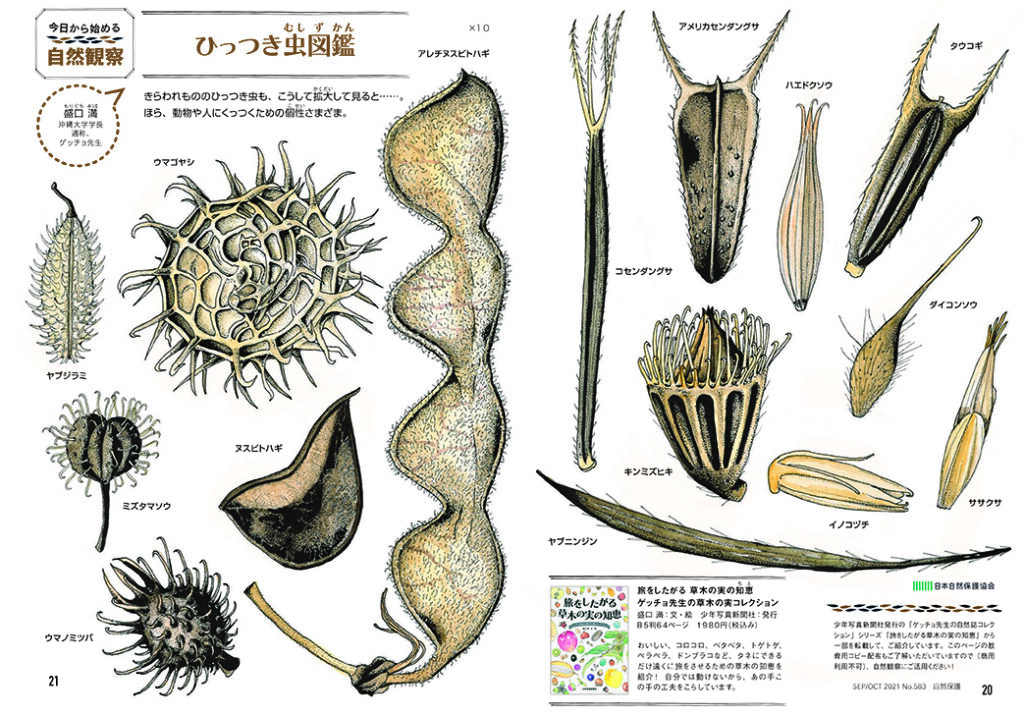

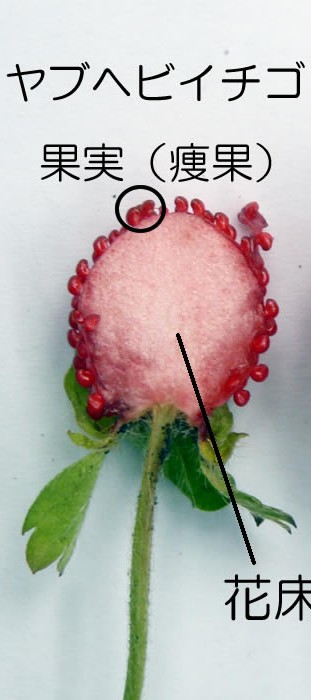

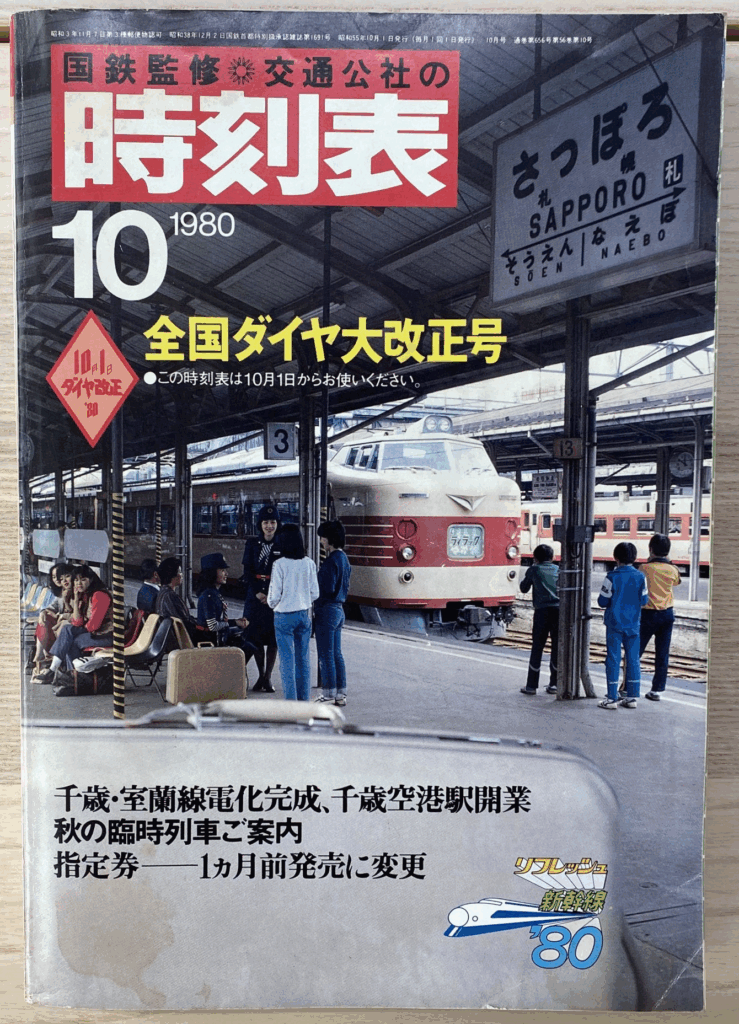

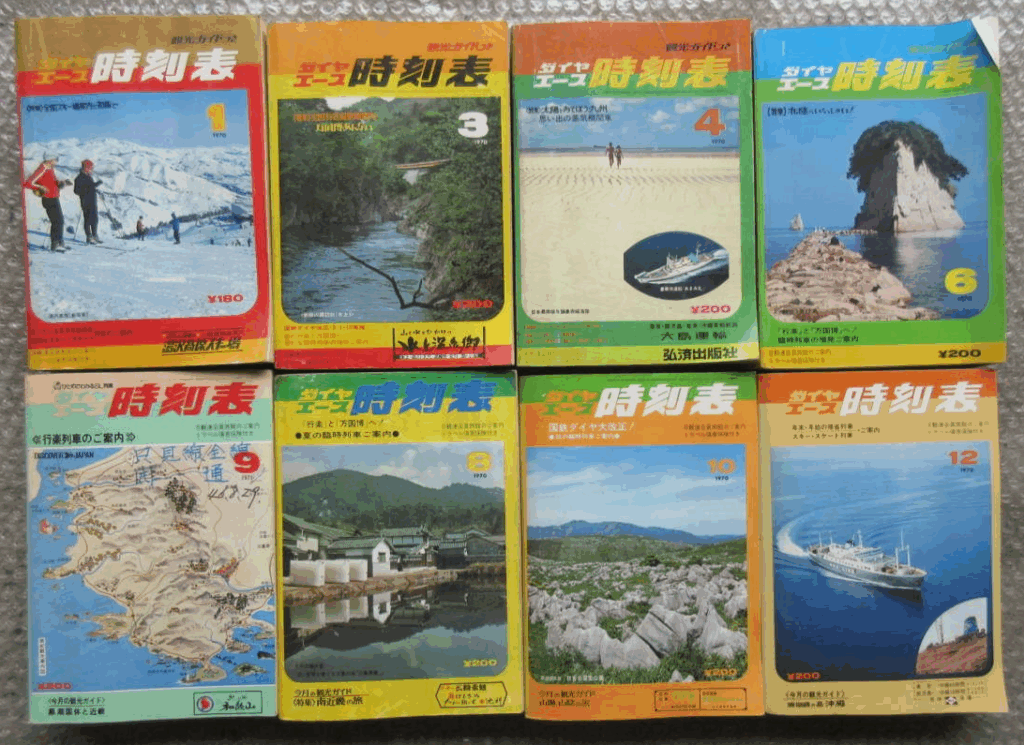

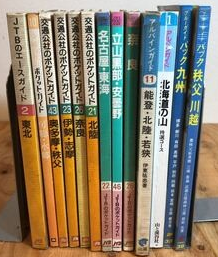

新たなシリーズ「昭和Nostalgia」が始まりました。懐かしくって恋しい「昭和」の懐かしい商品や、当時の事象など、勝手気ままに記憶をたどりながら綴ってまいります。

今日の「昭和Nostalgia」はコチラ!

写真は参考

写真は参考

都市伝説とかってぇものなんでしょうか?

写真は参考

写真は参考

「彼女とどこそこ池のボートに乗ると、恋が実るどころか、別れちまうぞ!」なんて言われたのは?

ぼくは中学だったか高校だったかの時代に、そんな都市伝説とやらを、仲の良い友からまことしやかに聞かされたものでした。

写真は参考

写真は参考

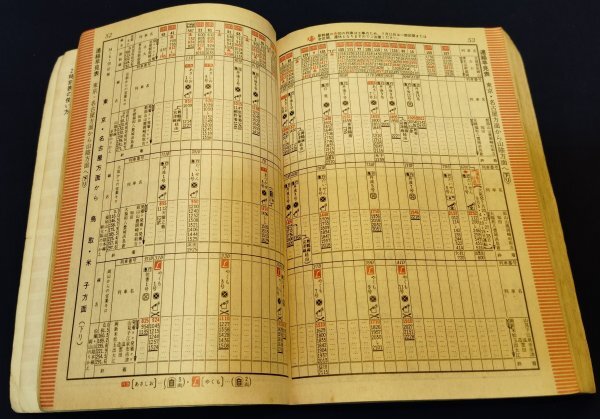

中には、「だったらどうよ!」とばかりに、彼女とやらを誘い、どこそこ池のボートに、わざわざ乗りに行った、そんな破れかぶれの友もいましたねぇ。

まぁ、それが原因かどうかはともかく、やっぱり彼女とは別れちゃったみたいでした。

皆々様もそんなご経験がおありなんでは?

写真は参考

写真は参考

何でも最近の東山公園の貸しボートには、こんな都市伝説を逆手に取ったようなボートも登場しているようです!

参考

参考

とは言え、まぁこんな年(都市)になってからは、貸しボートを漕ぐことも、もはやあり得ませんでしょうが!

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4404e6f2.8b76fe07.4404e6f3.05279f47/?me_id=1320646&item_id=10000247&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkingfoods%2Fcabinet%2F2022new%2F0197_1new.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4404e6f2.8b76fe07.4404e6f3.05279f47/?me_id=1320646&item_id=10000276&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkingfoods%2Fcabinet%2F05611595%2Fa-fugu1p-kago.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)