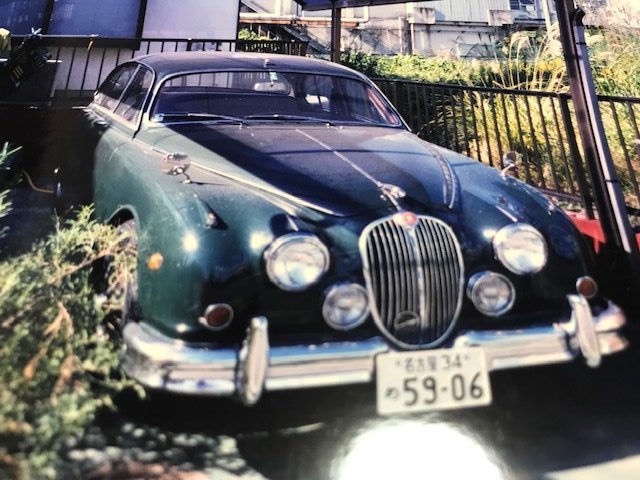

Live会場のDAIKOKUさんの入り口には、こんなお洒落なボードが!

マイクの前でギターを抱えているのは、決して間違ってもぼくではありません!

Liveの一部で、弾き語りを披露下さったのは、関ヶ原からおいでの「落ち武者」さんです。

音響と照明のチェックが進められています。

KIRIN BEERさんも、キリン一番搾りの生ビールサーバーをお持ち込み下さり、こちらも準備万端です!

何と言ってもKIRIN BEERさんにご協賛を賜りましたので、キリン一番搾りの生ビールからキリン製品のアルコールからソフトドリンクまで呑み放題の大盤振る舞いで、さらにこれがお土産です!

開場間もなくDAIKOKUさんの店内は、ご覧の通りの盛況ぶりとなりました。

本当にご来場を賜りました皆々様に、心より感謝申し上げます。

新年1月25日(土)の追加公演では、今回のLiveとはまた一味違った楽曲構成を予定しております。残席はあと5席程度とのこと。行って見るかって方は、どうぞお早めにお申し込み願います。

KIRIN BEER PRESENT’S 「オカダ ミノル ほろ酔いLive Again! Happy New Year 2020 in DAIKOKU」

●日 時:2020年1月25日(土)14:00開場、14:30頃開演、16:30頃終了

●会 場:DAIKOKU 岐阜市御浪町24 058-265-8687

●出 演:オカダミノル

●参加費:お一人様Live Charge 3,000円(*KIRIN BEER or KIRINのソフトドリンク飲み放題と、お料理1品付き。追加のお料理は、個々に別途でお支払い願います) *参加者全員に、KIRIN BEERさんからのお土産もご用意いただけます!

●定 員:45名(全席自由席)

●申込み:メールで、herakozu@yahoo.co.jp「オカダミノルほろ酔いLive Again!Happy New Year 2020」係まで。メールには、必ずラジオネームとご本名、ご連絡先のお電話番号と、参加人数をお書き添え願います。*万が一キャンセルの場合は、必ず2020年1月11日(土)17:00までにメールでご連絡願います。その時点を過ぎると、全額ご負担いただくこととなります。

●締 切:2020年1月5日(日)*但し定員となり次第締め切り

●問合せ:herakozu@yahoo.co.jp

●主 催:オカダミノルほろ酔いLive Again実行委員会

*Live終了後は、そのままDAIKOKUでオカダミノルもご一緒させていただき、二次会打ち上げパーティーを開催いたします。(*二次会のご飲食代は、別途実費精算となります)ご希望の方は、お申し込み時に「二次会出席希望」とお書き添え願います。

また、もう一つ再度ご案内です。

申込締切間近!!!「KIRIN BEER PRESENT’S~飛騨市観光大使オカダミノルと行く、三寺まいり &郡上八幡温泉1泊2日バスツアー」 参加者募集!

●日 時:2020年1月15日(水)~16日(木)1泊2日

●旅 程:1月15日(水)

岐阜駅十六プラザ前駐車場(10:50集合)11:00出発~ ~ホテル郡上八幡

12:30着 着後昼食(三寺まいり出発まで自由時間) ※会席料理のお食事

& 7種類の温泉でゆっくりお楽しみ下さい。

ホテル郡上八幡15:00発 ~飛騨古川三寺参り会場着16:30(現地にて

自由時間約1時間30分) ※夕食は個々にお取りいただきます。

飛騨古川三寺参り会場20:00発 ~ホテル郡上八幡22:00着 (宿泊)

1月16日(木)

ホテル郡上八幡10:00発 ~郡上八幡市10:15着(市街地散策&各自ご自由

にご昼食をおとりください。)

~12:50(バス駐車場集合)13:00発~

~(高速)~岐卓駅十六プラザ駐車場 約14:30着 解散

また、KIRIN BEERさんからの商品のご協賛もあります!

飛騨古川の三寺まいり会場では、「飛騨もん太」さんから、ポン菓子のご協賛をいただきます!

さらに、1月16日の郡上八幡では、町並み散策や明宝ハムの工場見学や、酒蔵見学など、様々なお愉しみプログラムも予定されています。

<追加料金>

お一人利用の場合¥8,800-の追加

2名様利用の場合¥4,400-(お一人様)の追加

3名様利用の場合¥2,200-(お一人様)の追加

●定 員:先着40名様(*最低催行人員15名様)

●締 切:2019年12月18日(水)17:00まで *但し、お申し込みが15名に満たな

い場合は、催行中止となりますので、予めご了承下さい。

●申 込:メールで、ホテル郡上八幡 加藤 メールアドレスは

a-kato@chitora.co.jp、携帯は090-8138-4435「三寺まいり&郡上八

幡温泉バスツアー」係まで。メールには、必ずラジオネームとご本名、

ご連絡先のお電話番号と、参加人数、4人同室以外のご利用をご希望の

方は、何名様同室をご希望かを、必ずお書き添え願います。*尚、キャ

ンセルについては、ホテル郡上八幡 加藤まで、お電話かメールでお問

い合わせ願います。

●問合せ:ホテル郡上八幡 加藤 a-kato@chitora.co.jp、携帯090-8138-

4435

●主 催:「三寺まいり&郡上八幡温泉1泊2日バスツアー」実行委員会

●協 賛:KIRIN BEER

●協 力:ホテル郡上八幡

皆様とご一緒に、飛騨古川の幻想的な「三寺まいり」の世界に浸りましょう!