今日弾き語りでお聴きいただくのは、CD化されていない「君を乗せた船」という曲です。

これは深夜番組を始めて、しばらくした頃の作品です。

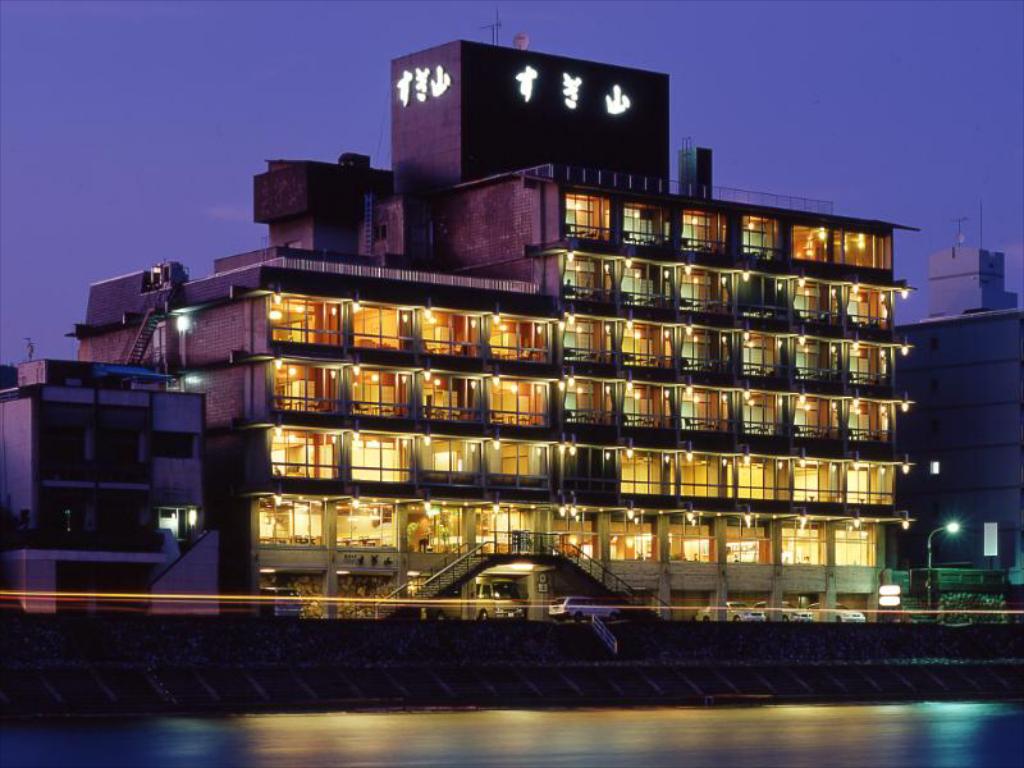

ぼくは残念ながらこれまでに、フェリーや本州と小島を結ぶ定期高速船程度にしか、乗ったことがありません。

世界一周豪華客船のクルージングなんて、そんな余裕も時間も無く、ついつい安易に空の旅を選んでしまっておりました。でも正直、腕時計を外して、日がな一日豪華客船のサンデッキで、外洋を眺めながらの~んびりと、好きな本でも読んでみたいとも思いますが、やっぱり貧乏性のぼくには、それはそれで落ち着かないであろうと思います。

ましてや西洋の紳士淑女の方の様な、素養があるわけでも無し、ディナーの後にダンスフロアーで優雅にタキシードをめかし込んでダンスなんて、もっとも無理な相談ですし、似合わないことを百も承知しております。

また、サンデッキのプールサイドで、日がな一日何をするでもなく、ただボーッとしているなんてぇのも、これまたご勘弁です。

よく定年退職したご主人に奥様が突然「ねぇあなた。今度ゆっくり豪華客船で、世界中を旅して回らない?」なぁ~んて問いかけられ、思わずしどろもどろとされるご主人の姿を、TVドラマか何かで見掛けたシーンがあります。

しかしこれは、明らかに奥様からご主人様への、試金石的なリトマス試験紙のような一言に、他ならないのではないでしょうか?

つまり、「これから二月も三月も、同じ船の同じ部屋で、四六時中夫婦二人が顔を突き合わせ、わたくしとご一緒に旅を続けられる自信がおありですか?」と、問われているのでは?

そう考えると、もしもこんな問いかけがあったとしても、迂闊に生返事を返しちゃぁ致命傷になりかねません。

何も深く考えず、嫁の機嫌取りのように「ああ、いいねぇ!行って見るか!」なぁ~んて宣うたなら最後、豪華客船が岸壁を離れた途端、ただただ自分を押し殺し、嫁の地雷を踏まぬ様にと、ちっとも気の休まる隙も失うことでしょう。

あ~あ、クワバラクワバラ!

って、そんな心配はぼくにゃあ無用です。そんな豪華客船で何か月も掛け、世界中を旅して歩けるような身分じゃありませんから、まあ取り越し苦労でしょうね。

そんな与太話はこれくらいにして、「君を乗せた船」をお聴きください。

「君を乗せた船」

詩・曲・唄/オカダ ミノル

君は今静かに タラップを昇ってゆく

風に揺れる髪を 手で庇いながら

朝陽をまとった君が 眩し気に振り返る

永く暮らした町を 見納めとばかりに

二度と振り向いたら やっと手にした

掛替えのない愛も 零れ落ちる

君が望む町は どんな花が咲いて

何色の風が 吹くのだろう

抱え切れぬほどの 幸せ望むよりも

掌にそっと 収まればいい

明日を信じて 心のままに

君を乗せた船が 港に着く

明日しかない 港だけど

君を待ち続けた ぼくがいる

そうそう船の長旅と言えば、自らの意思ではなく外洋を漂流し続けた、難破船をついつい思い出してしまいました。

この東海地方では、やっぱり三重県白子の大黒屋光太夫と、愛知県美浜町の音吉、岩吉、久吉が浮かびます。

まずは、大黒屋 光太夫(だいこくや こうだゆう)。1782年、嵐のため江戸へ向かう回船が漂流。アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着。光太夫は、ロシア帝国の帝都サンクトペテルブルクに向かい、女帝エカチェリーナ2世への謁見を乞い、帰国を願い出、漂流から約9年半後の1792年に根室港へ帰国。 その後、江戸に屋敷を与えられ、数少ない異国見聞者として蘭学者らと交流。波乱に満ちたその人生は、小説や映画として取りあげられています。

また一方の、船乗り音吉、岩吉、久吉。1832年、千石船の宝順丸が江戸へ向かう途中嵐に遭遇。操舵不能となり、太平洋を1年2か月も漂流。その後アメリカ西海岸に漂着。その後もひたすら故国を目指し、やがてイギリス経由でマカオへと移送。そこでドイツ人宣教師、ギュツラフの聖書の和訳に協力。翌年モリソン号に乗り日本へ。しかし浦賀、鹿児島で砲撃を受け、帰国を断念。中国で多くの日本人漂流民の援助を行い、送還の手助けをし、イギリス海軍の通訳としても、日英交渉に力をつくしたそうです。

しかしこんな船旅は、忍耐力に乏しいヘタレなぼくにはとても無理!

しかし記録に残っていないだけで、もっともっと昔から、多くの船乗りたちが、荒海で漂流せざるを得ず、ポリネシアの国々や、ハワイなどに漂着していたのかも知れませんね。そう思うと、ポリネシアの方やハワイの方たちは、どうにも赤の他人とは思えなくなるから不思議です。だって言語も、ポリネシアもハワイも、母音と子音がセットになっているからか、耳馴染みもとても良いですし!

何とも浪漫がありますねぇ!

★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)

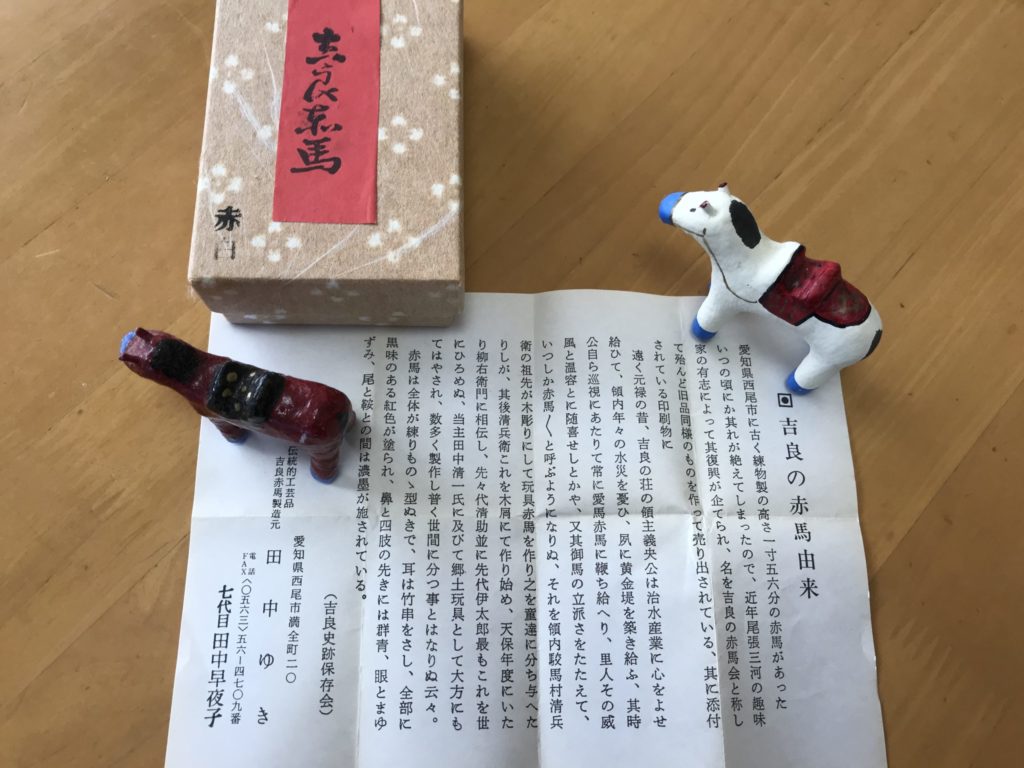

今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「霜焼け、あかぎれ!」。子供の頃のぼくのズックは、毎日毎日同じものを履き続けるしかなく、と言うよりも履き潰すまで新しいズックなんて、買ってもらえませんでした。ですから爪先なんて穴が開いて、靴下が丸見え!しかも靴下だって、履き古して穴の開いた靴下の爪先を、お母ちゃんが糸で繕ってくれただけのもの。だから真冬は、霜焼けに悩まされたものです。まあ子供の頃から、血行が悪かったせいか、未だに真冬の厳寒期には、気を付けないと爪先が霜焼けになるほどです。そして「あかぎれ」。子供の頃わが家に給湯器なるものがやって来たのは、小学校の半ばころでしたでしょうか?だからか、お母ちゃんもお父ちゃんも、給湯器を給湯器と呼んだことはなく、死ぬまで「湯沸かし器のガスの元栓、ちゃんと止めといてや」と言い続けたものでした。しかも「湯沸かし器出しっぱなしにしたらいかん!ガス代がもったいないし、湯沸かし器が壊れてまったらかんで」と。ガス代が勿体ないは、100歩譲るとしても、湯沸かし器がそんなことで壊れる軟な物だったら・・・なぁ~んて、異を唱えようものなら・・・。そんな事でなかなか、せっかくの湯沸かし器も使わせてもらえず、あかぎれもひどかったものです。今でも家事にちょっと精を出すと、すぐにあかぎれが!温かくなってくると、コイツがまた困り者。痛痒くって!皆さんはいかがでしょうか?

今回はそんな、『霜焼け、あかぎれ!』に関する、皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。