25日の土曜日に、「ほろ酔いLive Again!」を無事に終えることが出来ました。

ご来場いただいた方も、おいでになれなかった方にも、心よりお礼を申し上げます。

唄っているのは、ぼくではなく、落ち武者さんです!

唄っているのは、ぼくではなく、落ち武者さんです!

沢山の紳士淑女の皆様方にお越し頂けました。

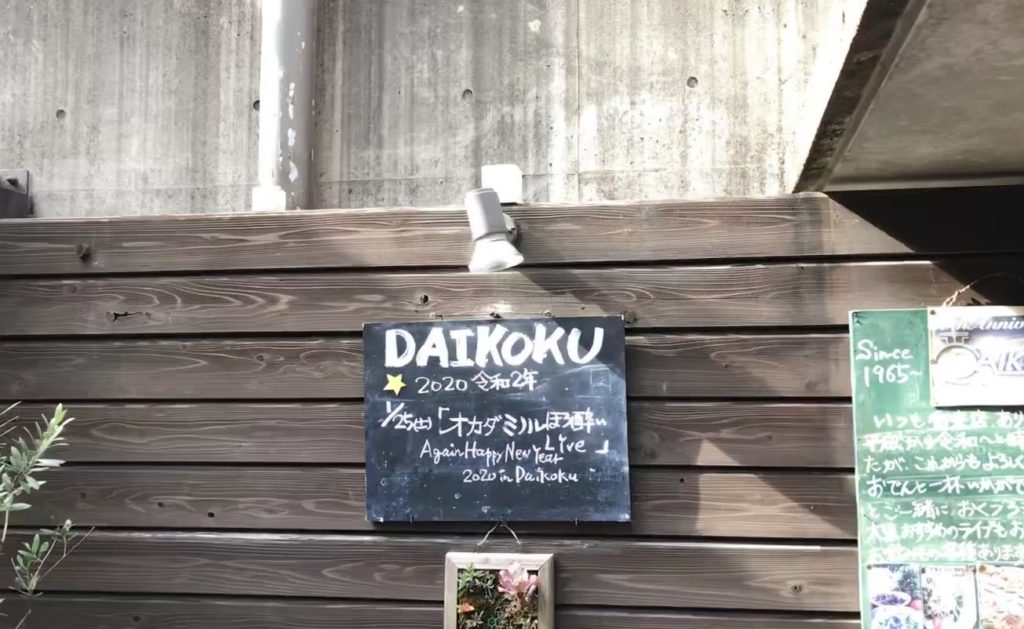

DAIKOKUの入り口に、こっそりこんな看板が!なんとも奥ゆかしくって、可愛らしいサインです。

店の入り口の客待ちスペースには、こんなサインが!

店の入り口の客待ちスペースには、こんなサインが!

ご協賛いただきました「キリンビール」さん、そして「DAIKOKU」さんにも、この場をお借りして心より御礼を申し上げます。

今回の「ほろ酔いLive Again!」では、前回12月の楽曲と、ラインナップも入れ替え、それに伴って全体の構成も一味違ったものになりました。

今回のLiveでは、サプライズとして、新古曲を披露させていただきました。

楽譜を書けも読めもしないぼくですから、メインのメロディーと歌詞はぼんやり覚えていたものの、すっかりその他の歌詞もメロディーも忘れてしまっていた、「君とDancing!」を復活披露させていただいたのです。ですから、新古車ならぬ「新古曲」。

昔の埃塗れのカセットテープに、約40年近く前のLive音源があり、それをデジタルに変換して、やっと聴くことが出来て、唄えるようになったと言う、まあなんとも情けない話ではございます。

今日の弾き語りでは、その「君とDancing!」をお聴きいただこうと思います。

「君とDancing!」

詩・曲・歌/オカダ ミノル

君とDancing 夢のDancing Dancing Dancing

朝まで踊り続けて 君とDancing カーネギーホールで

夢のステップ アン ドゥ トロワー

ほろ酔いのワイン 夢へのパスポート

小さなベッドが 一つあればいつでも旅立てる

街はカーニバル 誰もが浮かれている

手招きをすれば 自由の女神も微笑む

君とDancing 夢のDancing Dancing Dancing

朝まで踊り続けて 君とDancing カーネギーホールで

夢のステップ アン ドゥ トロワ

ほてった素肌に 風が吹き抜けてゆく

月のスポットが 君のステップ 追いかけて回る

魔法の呪文は 君の口づけ一つで

溶け出してしまいそう 危ないよ Key word

君とDancing 夢のDancing Dancing Dancing

朝まで踊り続けて 君とDancing カーネギーホールで

夢のステップ アン ドゥ トロワ

君とDancing 夢のDancing Dancing Dancing

朝まで踊り続けて 君とDancing カーネギーホールで

夢のステップ アン ドゥ トロワ

とは言え、ぼくはからっきし、ダンスが踊れません。以前一度だけ、取材に伺ったダンススクールで先生の奥様にお相手いただき、ボックスと言うステップを教えていただきましたが、これがもう最低!手も足も顔の向きも、てんでんバラバラ!改めて自分にダンスのセンスが全くない事を気付かされたものです。

ですから、若かりし頃、友人に連れられディスコに三度ほど出掛けましたが、ダンスフロアの周りのボックス席で、酒ばかり呑んでいたものです。とほほ・・・。

★ほろ酔いLiveの折に、まんさくさんからご予約を賜っておりました。1月27日がお誕生日だったとのこと。Happy Birthday~「君が生まれた夜は」でささやかなお祝いをさせていただきます。

★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)

今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「節分あれこれ」。子供の頃の節分は、今の様な紙製の、升に入ったビニール袋入りの煎り豆なんて無く、ましてやサービスで鬼のお面など付いていなかったものです。だから節分の日は、朝からお母ちゃんがストーブの上に焙烙を出し、大豆を煎ってくれたものです。そして画用紙にクレヨンで鬼の絵を描き、両脇に輪ゴムを通していましたねぇ。お父ちゃんが仕事から帰って来るのを待って、晩ご飯の前に豆まきです。もちろん鬼役は、お父ちゃんと決まっていたものです。豆まきを一番喜んでいたのは、わが家の老犬のバカ犬ジョン。この晩だけは、大っぴらに放し飼いにされ、外に撒いた豆の掃除役を任じられていたからです。しかしバカ犬とは言え、悪知恵が働き、近所の家で「鬼は外!」と声がすると、一目散でその声のするお宅に向かって走り出すのです。そしてそこの玄関先に座り込んで、誰も頼んでもいないのに、豆の掃除役を買って出ていたものでした。

子供の頃なんて、もちろん「恵方巻」なるものも無く、淡々と豆まきだけを済ませていたものでした。

今回はそんな、『節分あれこれ』に関する、皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。