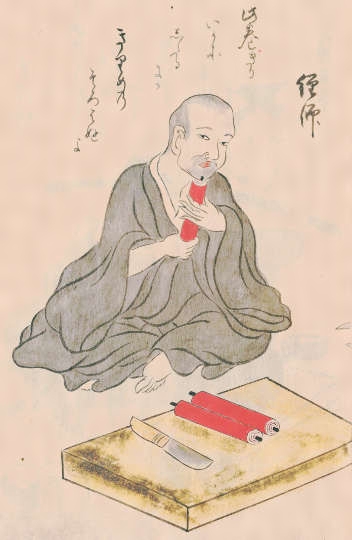

今日の「天職人」は、岐阜市加納花ノ木町の「和傘貼師」。

悪戯小僧の勲章は 爪の黒さと赤チンの数 鎮守の杜の隠れ家で 時を忘れて駆け廻る ピカゴロ 不意の夕立に 臍を押さえて家路を駆けりゃ 畦の向こうにジッチャの姿 揺れる番傘 細い腕

岐阜市加納花ノ木町の和傘の貼師、伴清吉さんを訪ねた。

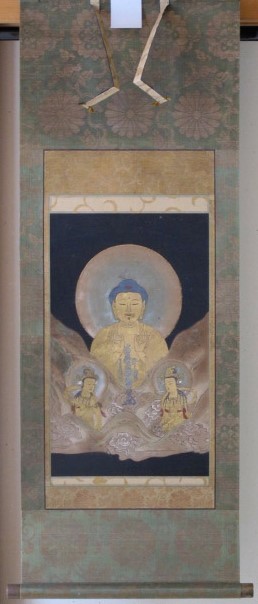

色鮮やかな美濃本蛇の目傘の大輪。仕事場の壁から天井まで、足の踏み場もないほど傘の花が咲き乱れる。

傘の柄の天辺から、放射状に伸びる五十四本の竹骨に、古びた刷毛で和紙糊を滑らせ、三末(みまつ)と呼ぶ竹骨三本に、一枚の割合で都合十八枚の美濃和紙を、皺ばむ指先で寸分の狂いも無く貼り込んでゆく。「ちょっとこれ見てみゃーて」。ゆうに二十年以上は使い込まれたろう馬の刷毛を、清吉さんが差し出した。なんと柄は、清吉さんの指の形に窪み、飴色に変色してしまっている。「この辺りは、和傘の本場やでなも」。

清吉さんは三人兄弟の末っ子。父と兄がそうであったように、何の疑問も抱かず、尋常高等小学校を上がると直ぐに貼師となった。「毎晩火の用心が廻ってくるまで、傘貼っとったて。欲があったでな。一本でもようけえやって、子どもらに美味いもん食わせたろって」。

和傘一本の完成までに、大きく分けて骨師、貼師、仕上師の手を潜り、工程は百を超える。実に貼師の作業だけでも、十八工程に及ぶ。

まず骨師が割き削った骨を、夏でもストーブに翳し一本ずつ歪みや反りを矯正する。「これが一番肝心なんやて」。矯正された五十四本の骨は、元の一本の太い真竹の状態に閉じられ、輪で締め続けること一ヵ月。それから三末ずつ美濃和紙を貼り込み、再び一ヵ月以上の時を掛け、ゆっくりと自然乾燥を待つ。「本当にええ傘は、半年かかるわさ」。貼師の納得がいった傘だけに、貼師の銘札が貼られ、絹の毛で荏胡麻油を塗り込む仕上師へと手渡される。

しかし戦後の復興とは裏腹に、和傘需要は激減。「ここらぁは昔、家の前が広うしたって、そこら中に傘を干しとったもんやて」。洋傘台頭の憂き目に、職人たちも職を奪われていった。「だって蛇の目差しとるんを、見たことないやろ。今でも和心のあるお茶の先生や、踊りの先生のよな、突飛な人らしか差してくれやんでな」。清吉さんは小さな背を丸め、愛妻の志ず子さんを振り返った。

傘貼一筋、四分の三世紀。三人の子供も立派に巣立った。それでもなお、日がな一日傘を貼る。

バサバサッと小気味のいい音を立て、降りしきる雨が一瞬に跳ね飛んだ。曇天の梅雨空に、鮮やかな美濃本蛇の目の花が咲いた。「明日、天気になぁれ」。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。