ぼくがまだ若かりし、22歳前後の頃だったでしょうか?

レコードデビューなんぞを夢見て、縁のあった東京の事務所に籍を置いていたことがありました。

当時のぼくは蒲田にあった友人の実家と、道路一本隔てた5.5畳一間のアパート暮らし。そこから毎日京浜東北線と山手線を乗り継いで、事務所のあった原宿まで通ったものでした。

そんな頃、名古屋のC局で水谷ミミさんが深夜番組を担当されており、ぼくも週に一度その番組に出させていただいておりました。

中でも「電話deデート」だったかのコーナーでは、スタジオのミミさんとぼく、そしてリスナーさんが電話越しに加わり、ショートショートのラジオドラマを演じるというものがありました。毎週ミミさんから、おおよそのドラマのお題をお聞きし、それをドラマ仕立ての台本に仕上げたものです。ところがそんな昔は、PCはおろか携帯メールもあろうはずもなく、すべて手書きです。ましてやまだまだFaxも一般には普及する前でしたから、リスナーさんに台本を電話で伝え、それをリスナーさんが筆記して、それをぶっつけ本番で演じるという、今考えたら恐ろしくなるほどの展開でもありました。

そのC局さんのラジオ生放送に出させていただいていた関係で、毎週東京駅から新幹線に乗り、名古屋へと通ったものでした。

そんな頃に出来たのが、この「TOKYO SILHOUETTE」でした。

今日はまず弾き語りで、「TOKYO SILHOUETTE」をお聴きください。

「TOKYO SILHOUETTE」

詩・曲・歌/オカダ ミノル

黄昏のTOKYO SILHOUETTE 見納めに軽く手を振るよ

黄昏のTOKYO SILHOUETTE Good-by 君の東京City

君のこと忘れない 受話器越しに言い捨てたら

缶ビールポケットに 北へ行く汽車に乗る

この広い街の中で 君だけが見えなかっただけさ

黄昏のTOKYO SILHOUETTE 見納めに軽く手を振るよ

黄昏のTOKYO SILHOUETTE Good-by 君の東京City

君のこと忘れない 輝いた日々をありがとう

缶ビール飲み干して 甘い夢握り潰す

君は今もこの俺の 心の街東京そのものさ

黄昏のTOKYO SILHOUETTE 窓越しに今は消えてしまえ

黄昏のTOKYO SILHOUETTE 少し君が気がかりさ

黄昏のTOKYO SILHOUETTE 見納めに軽く手を振るよ

黄昏のTOKYO SILHOUETTE Good-by 君の東京City

続いては、ラジオの深夜放送でもよく流しておりました、センチとの「TOKYO SILHOUETTE」をお聴きください。

そしてこちらも深夜放送でよくお聞きいただきました、ヤマハスタジオミュージシャン版の「TOKYO SILHOUETTE」もお聴き比べいただければ何よりです。

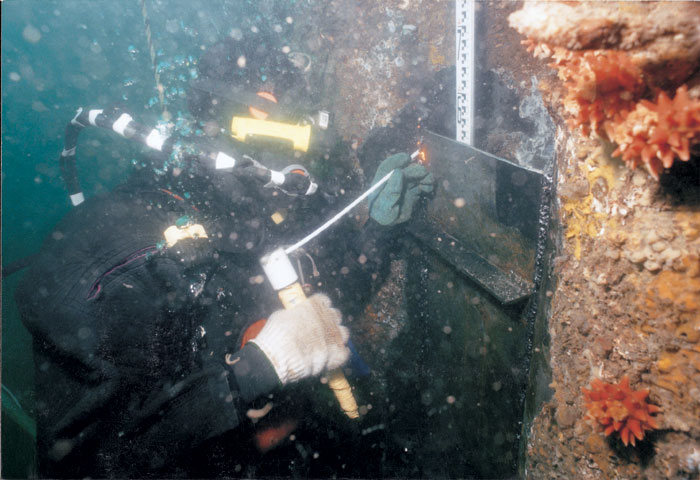

そしてこちらは、昔のカセットテープから発掘した、一宮勤労会館でのセンチとのライブ音源から、「TOKYO SILHOUETTE」をお聴きください。

★4月18日は、高山の井坂十蔵さんのお誕生日です。いつものようにささやかに、Happy Birthday~「君が生まれた夜は」でお祝いをさせていただきます。

★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)

今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「フルーツ味の歯磨き粉!」。初めてイチゴ味とかの、チューブ入りの歯磨き粉、と言っても本当の粉ではなく、クリーム状の物を買ってもらったときは、さすがに嬉しかったものです。だって煙草好きだった父は、細長い缶に入った煙草吸い用の歯磨き粉「TABACCO」でしたから、この世にこんなお洒落な歯磨きがあるもんだと驚いたものです。友達の中には、チューブ入りのチョコレート代わりに、食べちゃう輩もおりましたねぇ。皆々様はどんな歯磨きでしたか?

今回はそんな、『フルーツ味の歯磨き粉!』。皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。