写真は参考

写真は参考

夕暮れの空港が、ぼくは好きでたまりません。それはテイクオフでもランディングであっても!

特にランディングの時は、空港を取り巻く街の明かりが、散りばめられた無数の宝石のようで。機体が徐々に高度を落とし、飛行場に規則的に並ぶアプローチ・ライトを目にした時は、その美しさに見とれてしまう程です。

逆に夕暮れ時に、テイクオフしてゆく機体を眺めていると、もの悲しさを感じてしまうのはなぜでしょう。黄昏に吸い込まれるように舞い上がってゆく機体。地上には無数の誘導灯だけが、いつまでももの悲しく瞬いているようで。

ぼくは列車も駅も好きですが、それ以上に飛行機や、各国様々な空港の雰囲気が好きでなりません。

30何年か前。あの尾翼にチューリップのシンボルマークが描かれた、ユナイテッド・エアでニューヨークのジョンFケネディー空港に向かったことがありました。

ちょうどビック・アップル上空に差し掛かったのは夕暮れ。窓から煌びやかで巨大な街明かりが眺められ、この世のものとは思えぬほどの美しさに、つい固唾を飲んでいたものです。

機体がビック・アップル上空で、着陸の指示待ちか、何度か旋回を続けていた時、機内に耳馴染みのある曲が流れ出したのです。

そうです!あのクリストファー・クロスの名曲、「ニューヨークシティー・セレナーデ」だったのです。もう全身鳥肌状態!実に記憶に残る、ワンダフル・フライトでした。

今日はそんな夕暮れの空港が舞台の、「ありがとうエミリー」をまずは弾き語りでしっとりとお届けしたいと思います。

「ありがとうエミリー」

詩・曲・唄/オカダ ミノル

夕闇を引き裂いて 舞い上がる君を見てたAir Port

また逢えるね覚えたての 言葉を君は置き忘れた

See you again エミリー 結ばれるすべてが 愛だとは限らないよ

Good by my エミリー 生まれ代われたなら もう君を離さないよ

君が去った南の空 一筋の星が流れ消えて行く

語り尽くせぬ幻だけ 遠ざかる距離埋め尽くす

See you again エミリー 力ずくで君を 奪い去ってしまえたなら

Good by my エミリー 生まれ代われたなら もう君を離さないよ

君の声 君の笑顔 君の涙 君のぬくもり

See you again エミリー 結ばれるすべてが 愛だとは限らないよ

Good by my エミリー 生まれ代われたなら もう君を離さないよ

君の声 君の笑顔 君の涙 ありがとうエミリー

続いてはやっぱり30年近く前にレコーディングしたものを、CDに再集録いたしました「ありがとうエミリー」です。ぜひお聴き比べください。

★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)

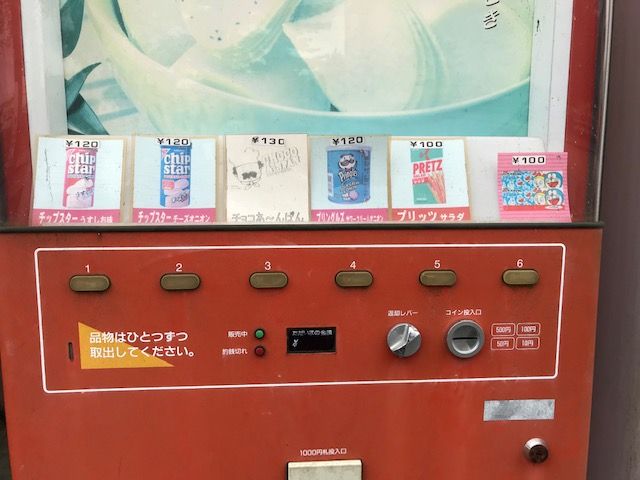

今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「春祭りのお楽しみ!」。本来ならば、昨日一昨日は、飛騨古川起し太鼓と古川祭でしたが、新型コロナの影響で、残念ながら中止となってしまいました。見えない敵のウイルスには、さすがの古川やんちゃといえども、太刀打ちが出来そうにありません。それはそうと、子供の頃こんな時期には、各地でも小さくても春の祭礼が行われ、子供ならではの春祭りのお楽しみもあったものです。ぼくは中でも、地元の祭礼の直来だったのか、子ども会だったかからもらえるベッコウアメの板飴が、楽しみでならなかったものです。長方形の薄っぺらな、ベッコウアメには型抜き状で動物が描かれ、周りの飴を舐めたり割ったりしながら、型押しされた動物を抜き出そうと試みたものです。ところがどっこい!あと少しでっと言うところで、パキッと割れてしまって悔しい思いをしたものです。皆々様の春祭りのお楽しみは、どんなことだったでしょうか?

今回はそんな、『春祭りのお楽しみ!』。皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。