今日の「天職人」は、岐阜県羽島市の「料亭花板」。

三味に浮かれる無粋な客の 酒の戯れ心を抉(えぐ)る どうせ叶わぬ板場の恋よ 粋な花街戻り川 源氏名じゃなく名前で呼んで 腕の枕でそうつぶやいた 叶わぬ想い身を焼きながら 逆さに流る戻り川

岐阜県羽島市の料亭西松亭、三代目女将の西村智恵子さんを訪ねた。

「家の裏を流れる川は、逆川(ぎゃくがわ)と言って、この辺り一帯は堤に咲いた花の町だったんやて」。確かに川面は、下から上へと向かって流れる。誰が名付けた「戻り川」。智恵子さんは、懐かしそうにつぶやいた。

女将は三人姉妹の長女として誕生。昭和45(1970)年、東京の料亭で花板を張っていた夫を婿養子に迎えた。

この辺りは昔旭町と呼ばれ、二軒のダンスホールと十軒以上の料亭が軒を連ね、芸者置屋からは三味の音が川面を遡る風と戯れたとか。

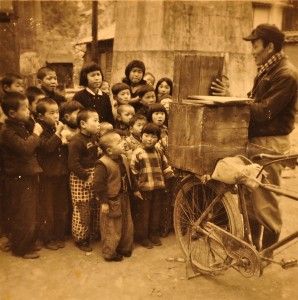

「朝の八時くらいに旦那衆が上がり込んで、芸者を揚げてはドンチャカドンチャカ。疲れ果てて一寝入りして酔いが醒めれば『おおい!空いとる芸者、全部総揚げや』って。一万円札が初めて発行された時なんて、『これが一万円札や!お前らにも見せたろ』って、芸者衆や仲居にまでご祝儀ばらまいて」。

昭和2(1927)年創業の西松亭は、三十年(平成十六年五月一日時点)ほど前から二代目と三代目が試行錯誤を繰り返し、スッポン料理に挑んだ。「『おおぃ、ドチ(スッポンの方言)あるか』ってお客様が、最初の頃は一年に一組あるかないかやった」。それが今や看板料理の一つに。

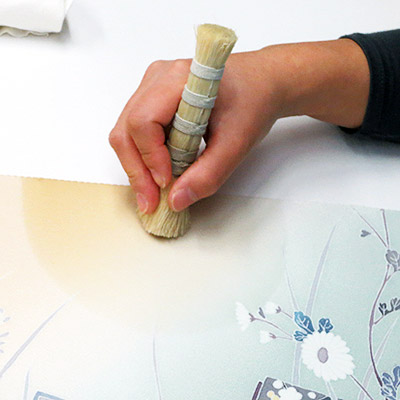

四代目の花板を継ぐ永根(ひさね)さんは、高校を出ると京都祇園の高級料亭、円山菊乃井に住み込み五年に及び修業。「円山公園が枝垂桜で一番賑わう時に見習いに入り、毎朝四時から翌深夜三時までぶっ通しで洗い物ばかり」。同期入店の十人の板場見習いは、あまりの厳しさに耐え切れず、次から次へと店を去った。しかし高校在学中に調理師免許を取得した程の永根さんは、五年の苦行にも耐え、煮方の脇鍋に。当時一ヵ月の給料六万円は、勉強の一つとして食べ歩く費用に費やされた。

現在、永根さんが腕を揮うスッポン料理は、赤ワイン割りの生血に始まり、絶品のゼラチンと呼ばれる甲羅の縁側の水煮、肝、胸肉、脾臓(ひぞう)、心臓のお造り、皮の唐揚げ、骨で出汁を取った鍋、締めは雑炊。

「六十年ぶりに生まれた男の子やと、お爺ちゃんに可愛がられて。だから店を継ぐのも当たり前。『店はお前が守るんやない。お客さんが守ってくださるんや』って、お風呂で毎晩聞かされてましたから」。白衣も板に付く若き花板は、歴史に阿(おもね)ることもなく、客が守りたくなる程の味の追及に挑み続ける。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。