今日の「天職人」は、三重県松阪市の「旅籠女将」。

叩き打ち水涼を呼ぶ 疲れし旅の癒し水 女将の声につい釣られ 不意に口付く「ただいま」と おかげ詣りの賑わいを 偲ぶ日野町宮街道 草鞋の替えを振舞て お蔭様でと掌を合わす

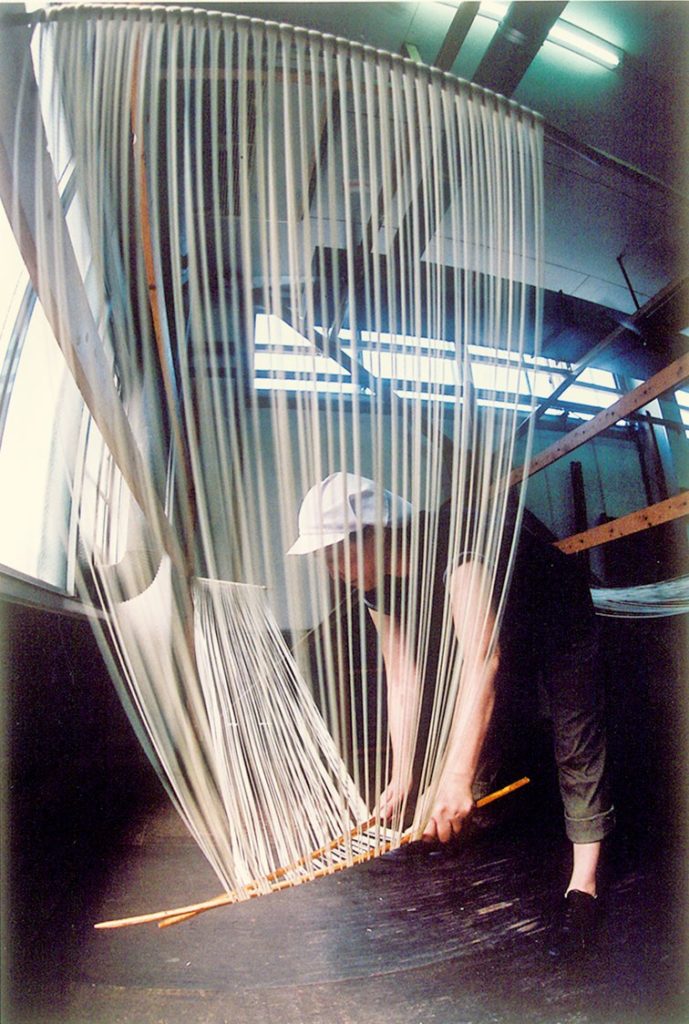

三重県松阪市で文化年間(1804~1818)創業の旅籠、鯛屋旅館に十代目女将の前川廣子さんを訪ねた。

「わたし結婚式の前日まで、夫を『お兄ちゃん』って呼んでたんやさ」。廣子さんは帳場で上品に笑った。

東京生まれの廣子さんは、強制疎開で母の在所の松阪に。遠縁に当たる鯛屋の、後に夫となるお兄ちゃんに可愛がられた。そして小学一年の年に東京へ。母が教える文化服装学院に学んだ。

「先代の大女将にえろう気に入られ『廣ちゃんを誰かに取られんように』ゆうて、ジャズに目がないお兄ちゃんを上京さして来たんやて。それで二人して、ようベニー・グッドマンとか聴きに行ったもんやさ。その内知らんとる間に『わたしこの人とやって行くんやろなぁ』って思っとったんやさ」。

ついに大女将は、廣子さんの母に「娘として嫁に貰えんやろか」と懇願した。

廣子さんはわずか十九歳で、鯛屋の嫁となった。「着物も自分でよう着やれんと。案山子みたいに、両手を広げて突っ立っとんやさ。後はみんな仲居さんに着せてもうて」。

それからは名立たる歴代の女将に負けじと、一男一女の母として、また若女将として「毎日が宴会」とばかりに、高度経済成長期を駆け抜けた。

やがて大女将は「廣ちゃん。あんたの息子の嫁は、あんたとこの身内からもうといでや。それが何より、安気に商売続けられるコツやで」と言い残し、十三年前に他界。(平成十六年六月十九日時点)

その半年後。廣子さんの長男が、画家である叔父の個展にお祝いを持って上京した。その受付を手伝っていた遠縁の裕子さんと、二十数年ぶりの再会へ。女将の思惑通り、運命の歯車が、ゆっくりと動き始めた。

それからしばらく後。裕子さんが初めて松阪の地を踏んだ。三泊に及び廣子さんの長男と伊勢志摩巡り。和田金で贅を尽くした最後の晩餐。廣子さんは紬の着物で正装し、おもむろに切り出した。

「裕子ちゃん。考えてくれたんでしょうね」と。「さすがに『しまったぁ!』って思いましたよ。だってもう和田金のお肉、ペロツと食べた後だったんですもの」と、若女将の裕子さん。

運命の赤い糸は、女将の廣子さん、長男である若旦那、そして若女将の裕子さん、それぞれの思惑で描かれたシナリオを、見事一つの見せ場に紙縒り上げた。

「大女将に半分、そして旦那に半分惚れて」と、廣子さん。「わたしも!」と、傍らから若女将の裕子さん。

まあ、何はともあれ「メデ鯛屋!」。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。