今日の「天職人」は、三重県長島町の「金魚職人」。(平成十六年十一月二十日毎日新聞掲載)

ビードロ鉢の小さな世界 小春日和の縁側で 赤い金魚もユラユラと 水を枕に浮寝かな 何することも無い日曜日 時折りそよぐ紅葉(くれないば) 眺めて君の酌を受け ついうたた寝の膝枕

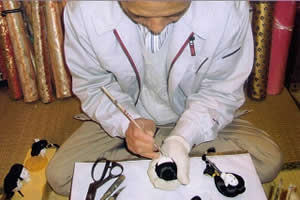

三重県長島町の金魚職人、阿部稔さんを訪ねた。

「金魚は水が空気やで。水を青して(青くして)酸素と餌を豊富にするのが秘訣やさ」。稔さんは、何とも親しみ溢れる顔で笑った。

稔さんは一町八反二畝(せ)(約一.八ha)を有す専業農家の三代目。

稲作に従事し昭和三十四(1959)年、愛知県弥富町から妻を迎え三人の子をもうけた。

しかし昭和四十五(1970)年から始まった減反政策で、稔さんは四反七畝(約0.四七ha)を減反し、金魚養殖へと転じた。

「家(うち)のおっかあの在所が、金魚の仲買と養殖やっとったもんやで」。 田んぼに畦を盛り、コンクリートの柵板で一反を四分の一に分割し、金魚池を造成。

春先、窒素系の肥料を入れ水を張る。「ツムシ(ミジンコ)が湧いてきて、水が青なるんやて」。 最初の年は、鮒のような薄墨色をした、和金の小赤(こあか)で稚子(みずこ)と呼ばれる稚魚を放流。

一池四万匹以上の稚子が、一年後の出荷時には、二万五千~三万匹程度に共食い等で減少する。

やがて夏の訪れと共に、薄墨色の稚子は、その身を紅く染め上げる。 「でも台風はあかん。水路から溢れ出た水が、池に入ってくると、魚の習性で水に向かって飛び出してってまうんやで」。 またゴイやシラサギといった野鳥の被害も深刻だ。「夏場の明け方、池が酸欠状態になって金魚が水面に浮いてくるんやて。ゴイは夜目が利くんかして、それを啄(つい)ばんでくんやで」。

今では池の上にテグスを張りめぐらす念の入れよう。

年が改まると、小赤も二歳と呼ばれ、春先に全国各地へ向け観賞用に出荷される。

今では種金魚も飼育。「産卵期になると、鰓(えら)の所がオスはデコデコんなって、メスはツルッとしてくるんやて」。四月初旬頃から、カツラと呼ばれる藻に産卵させ、水槽で十日前後かけ稚子を孵化させる。

「それまでに、池の水にツムシを湧かせ青しるんやて」。逆に湧きすぎても、酸素不足に陥る。

「今まで何百万匹と育てたけど、今でも生きとんのやろかなぁ」。老金魚職人は、柄杓(ひしゃく)に餌を汲み取り、青い池に撒いた。水面に小さな気泡が広がる。深紅の和金が我先にと浮かび出で、水面を紅に染め上げた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。