今日の「天職人」は、三重県桑名市の「結納屋」。(平成十七年一月八日毎日新聞掲載)

着物姿でしおらしく いつもの姉も違って見える 媒酌人の口上に 目頭押さえ吉事寿ぐ 鶴の夫婦が睦(むつ)むよに 幸多かれと友白髪(ともしらが) 松竹梅に願い添え 水引結わう二人の門出

三重県桑名市の小林結納店、小林欣哉さんを訪ねた。

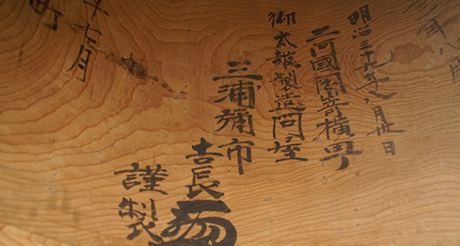

「結納飾りの宝船は、反物一反で拵(こしら)えたるんやで、解いて着物にしたもんやさ。昔のんはなあ」。欣哉さんは、立派な結納飾りを指差した。

欣哉さんは昭和五(1930)年、箪笥職人の父の長男として誕生。しかし小学校に上がる直前、日華事変で父が戦死した。

欣哉さんは戦後、面影の薄い父を慕うように、箪笥職人を志した。五年に及ぶ修業で、一端の桐箪笥職人に。

しかし「朝早よから夜遅うまで、働き詰や。これではあかん」と見切りを付け、二十一歳の年に地元の機械工場に勤務した。そこで愛妻秋子さんと巡り会い、社内恋愛の末、昭和三十四(1959)年に結婚。

昔の結納は、家具屋が片手間に手掛けていた。「箪笥職人の親方から『結納は一代で一ぺんはやるもんやで、これからの時代はええぞ』って」。独立の二文字が頭をもたげた。長男が誕生するや、三十一歳で結納店を旗揚。

資金も伝手(つて)も無い。傘と小物の小売をしながら、細々と結納飾りを作り続けた。「石の上で三年辛抱しても、売れませんわ。七年程してやっと」。

昭和四十(1965)年代に入ると、戦後に誕生した団塊の世代が婚期を迎え始めた。「桑名は田舎やったで、みんな人よりええもん持たそと」。桑名周辺の村々を訪ね歩き、長老から各地の結納の仕来りも学んだ。 「ある時、モンペ姿のお婆さんが『これで揃えたって』って、お札を一束持って来てなあ。釣銭の方が遥に多かったけどなあ」。

戦時中、物の無い時代に婚期を迎えた親の世代。せめて息子や娘だけには、不憫な想いをさせるまいと。 一組の結納品に、都合四回の飾り付けと片付けが、無料で繰り返された。

まず納品日に婿方で飾り付けと説明。結納前日には、婿方で一旦片付けて嫁方へ。結納当日、嫁方で飾り付け、式の段取りと司会進行を行い、再び片付ける。後日改めて嫁方で飾り付け。

この細やかな対応は、口伝(くちづて)に広がり、多い年は四百件以上をこなした。

しかし昭和も五十(1975)年代を下ると、結婚の様式にも変化が現れた。「昔は家と家とのつながり、今は本人同士やで」。

一つ一つの結納品に、「幸あれ」と込められた、昔ながらの言い伝え。後何年、語り継がれると言うのか。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。