今日の弾き語りは、ぼくが17歳の頃に作った「君にサヨナラ」です。

この曲を始めて皆様の前で歌ったのは、17歳の春。

どうしても「自分のコンサートがやりたい!」と、ただそれだけで右も左もわからぬまま無謀にも開催をした、「おかだみのるです。初めましてコンサート」でした。

当時は、山平和彦氏の弟子の端くれとして、「山平和彦とマイペースのキャラバンコンサート」に同行しては、ポスター貼りやらチケットのモギリに、楽屋のケータリングなどをやらせていただいていたこともあり、師匠たちを真似てそんな無謀なコンサートを企画してしまったのです。

確か入場料は700円くらいだったでしょうか?

高校の同級生が手伝ってくれたものの、毎日毎日チケットなんて一枚も売れず・・・。

そりゃあ全く無名の者のコンサートのチケットなんて、ご奇特にも買ってくださる方は、そうそうおいでになるはずもありません!

ほとほと困り果てていると、ある日突然プレイガイドでチケットが売れ始めちゃったんです!

「ええっ、急にどうしちゃったんだろう?」と、同級生と頭をただただ捻るばかりでした。

そんな急展開の理由は、山平和彦さんのバックバンドとして行動を共にしていたマイペースにありました。

ぼくのコンサートを企画する少し前に、マイペースの3人が山平さんから独立し、デビューしたばかりで、ゲストとして来演いただけることになっていたのです。

すると毎日毎日チケットが売れず、頭を抱えていた頃、マイペースのデビュー曲「東京」がヒットチャートを鰻登りの勢いで、ベスト10にランクインし始めちゃったからさあ大変!

そんなこんなで、あくまで名目上はぼくのコンサートではありましたが、マイペースの「東京」を聞きたさに、マイペースファンの皆さんがコンサートチケットをご購入くださったというわけで、旧愛知県中小企業センターのホールは満席となったという、まあ笑うに笑えないエピソードのあった、そんなコンサートで歌った曲です。

その後はご縁があって、名古屋のラジオ局のT局さんやC局さんの番組でも、何度か歌わせていただいた、思い出深い曲でもありました。

が、しかし!

40年以上も前の曲のため、メロディーは何とか覚えていたものの、どんな歌詞だったかがさっぱり思い出せないままでした。

ところがある方が、40数年前のLiveのカセットテープの音源をお持ちで、それをお借りして聞き返し、歌詞を自分の曲ながら自分で書き写したという、情けなさもありました。

まあなんせ、楽譜が読めない、そして書けもしないぼくにとっては、唯一記憶だけが頼りのオリジナル曲なのですが、どんどん老化現象かすっかり思い出せなくなってしまっています(笑)って、笑い事じゃぁありませんよね。

今日はそんな曰く因縁満載の「君にサヨナラ」お聴きください。

「君にサヨナラ」

詩・曲・歌/オカダ ミノル

誰にも別れのサヨナラ 告げずに一人で この街出て行こう 次の電車で

二人で暮らすと誓った この街の中 走る電車の窓から 君にサヨナラ

ああ 今すぐにでも 君を連れに戻りたいんだ

ああ きっといつか 迎えに来るから 今はサヨナラ

電車の窓ばかり見て 泪こらえて 君の想い出たどる 君におやすみ

君は良い人見付けて 幸せになるんだよ 二人の街捨てて ついて行きなさい

ああ 今すぐにでも 君を連れに戻りたいんだ

ああ きっといつか 迎えに来るから 今はサヨナラ

ああ 今すぐにでも 君を連れに戻りたいんだ

ああ きっといつか 迎えに来るから 今はサヨナラ

★先日、愛知県のももかさんから、「6月13日はイブ&カメさんのお誕生日です。ぜひお祝いの歌をお願いします」とメールをいただきました。もちろん喜んで!イブ&カメさんとは随分お目に掛っておりませんが、きっとお元気の事と思います。いつものようにささやかではありますが、イブ&カメさんのお誕生日のお祝いをさせていただきます。おめでとうございました!

★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)

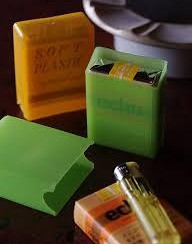

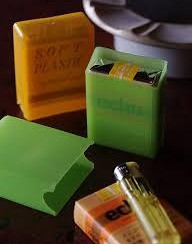

今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「父の日の思い出!」。ぼくの子どもの頃は、まだまだ父の日なんて、どうにも影が薄かった気がいたします。でも今でも、母の日の盛大さに比べ父の日は、なぁ~んとなく申し訳程度の付け足しのような感は否めませんよねぇ。でも子どもの頃一度、父にプラスチックの煙草ケースをプレゼントした記憶があります。

当時の父は、「いこい」だったか「しんせい」!

いつも父のシャツからは、煙草の煙が沁みついた匂いがしていたものです。ですから両親の墓を詣でると、線香の脇に火を付けた煙草1本を忘れずにお供えしています。

今回はそんな、『父の日の思い出!』。皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。