今日の「天職人」は、岐阜県関市の「鵜籠職人」。(平成十七年六月二十一日毎日新聞掲載)

川面を焦がす篝火に 小瀬の鵜飼も幕が開く 鵜籠開けばホーホーと 黒装束に鬨(とき)の声 我先競い鮎を追う 手縄捌(たなわさば)きも鮮やかに 艫(とも)で鵜匠が声上げりゃ 川面に踊る水飛沫(みずしぶき) 千代の昔をそのままに 今宵も映す長良川

岐阜県関市の二代目鵜籠職人、石原文雄さんを訪ねた。

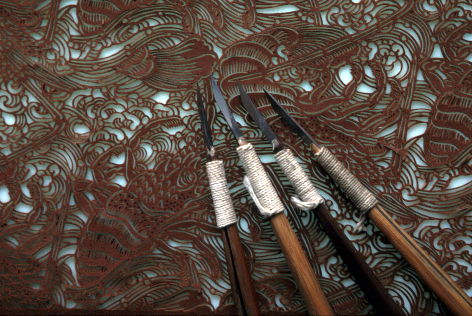

「竹っちゅう奴はなあ、『ミオキのハチステ』言うくらい、三年はまだまだ青いで見送って、八年以上は陳(ひ)ねて来るで見捨てるんやて」。それが竹選びの基本とか。 文雄さんは、幅八㎜長さ二mの竹籤(たけひご)を鉈でせっせと割き続ける。

文雄さんは、五人兄弟の長男として誕生。新制中学を出ると、定時制高校へと進学し、昼間は父と共に竹細工に明け暮れた。「お婆が『勉強せるなよ』ほんでのう『学校行くなよ』って毎日念仏みたいに唱えるんやて。ここらあは、貧乏集落やったもんで、『学校行く暇あったら家の仕事せんか』って、よう怒鳴られて。当時は養蚕が盛んやって、繭籠(まゆかご)作っとったんやて。籠は資本もいらんで、それなりに儲かったもんだて」。

農家に現金収入をもたらす、ありがたい養蚕は、蚕の幼虫に「お」を付け「お蚕様」と崇め、座敷の特等席にお蚕棚を据え置いた程とか。

「毎朝お蚕様に『ご機嫌はどうですか?』って言いながら、桑やって褥(しとね)るんやわ。自分たあわねぇ、物置小屋で寝るんやて」。

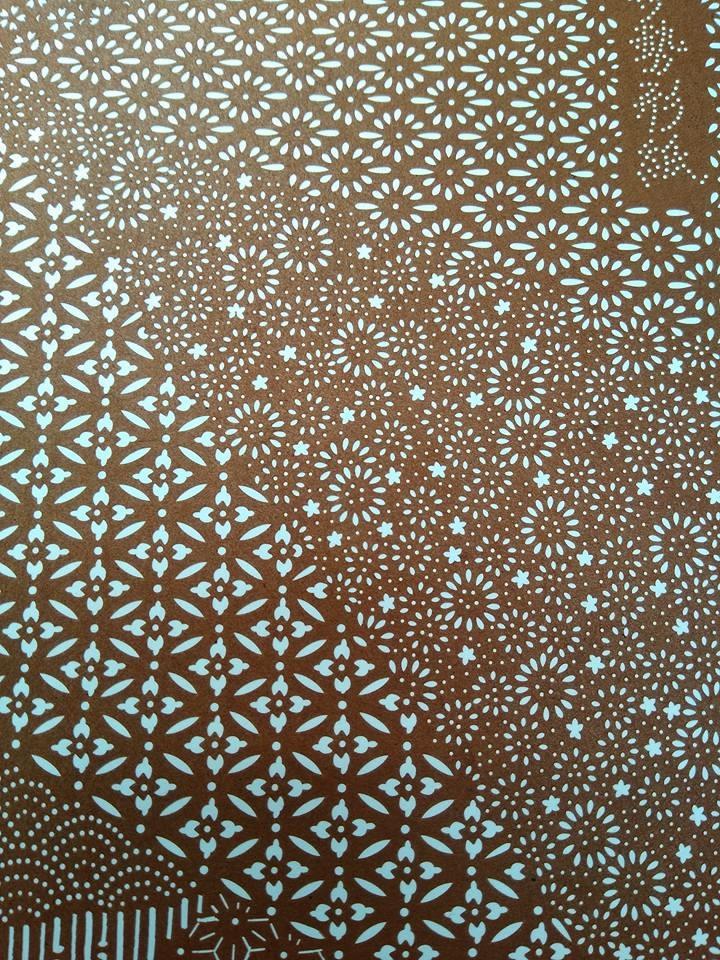

鵜籠作りは、まず竹選びに始まる。冒頭の「ミオキのハチステ」で、四~七年ものの淡竹(はちく)を、十一月~十二月に切り出し、竹小屋で1年間寝かす。

「竹と話しせんと。ほうすっとさいが、硬いか柔こいか教えてくれるんやて。竹も百本百色やで」。

頑なな職人の眼に、見初められた淡竹は、鵜匠が櫂(かい)を天秤棒にして担ぐ、鵜籠に生れ変わる。

「何と言っても、籤作りが命やて」。職人技の配分は、籤作りに六割、編みに四割とか。「籤は鉈で割くだけやなしに、小刀で鉋かけるように竹の内側を削るんやて。そうするとさいが、水切れも良く汚れも黴も付かん。本当は、そんなもん作らん方がえんやで。すぐ壊けてまう方が儲かるし」。

まずは、幅八㎜、長さ二mの竹籤四十八本で底を編み、長さ三mの籤で胴回りを、十二段積み重ねるように編み上げる。仕上げは、縁巻き。籠の上部を芯竹で円形にして、別の籤で芯竹を巻き上げる。

「籠の部分と縁巻きは、生い立ちが違う竹を使わんとかん」。

鵜籠の直径から高さまで、いちいち寸法を測りながら編み上げるわけではないのに、一㎝と違わぬ神憑(かみがか)りな技。鵜籠一つに、丸二日が惜しみなく費やされる。

一端に鵜籠が編めるまでは、十年とか。職人らしさも身に付いた昭和三十九(1964)年、文雄さんは二十九歳で岐阜市から妻を迎え、一人娘を授かった。

「オッカアとは、未だに朝から晩まで喧嘩しとるんやて」。夫婦の馴れ初めを問うと、照れ臭げに笑い飛ばした。

「竹編みは、二十年目でやっと愉しくなって、三十年やったら止められんくなる。これまでは生活のためにやっとったけど、これからが本当の愉しみやて。自然の材料で、自分の創意工夫で作り上げてくんやで」。

鵜籠には、鵜を四羽入れる「四つ差し」と、二羽入れの「二つ差し」があり、鵜が鮎を吐き出すための「吐(は)け籠」も手掛ける。

「鵜飼はお大尽(だいじん)が行くもんやで。俺んたら見たいな貧乏人は、鵜籠作っとっても、肝心の鵜飼は新聞やテレビのニュースでしか、見たことなかったんやて。でも七十歳を前に、初めて今年鵜飼開きに招待してもらったんや。狩下りの時に『ああっ!俺の作った鵜籠や』って。まさに職人冥利に尽きるっちゅうやっちゃ」。

長良川、小瀬の川原。腹を空かせた鵜が、鵜籠の中で漁の瞬間を待つ。鵜舟に篝火が灯る。

腰蓑(こしみの)姿の鵜匠は、ゆっくり漁場へと鵜舟を駆(か)る。

鵜籠が開く。手縄を付けた鵜が一斉に放たれ、水飛沫を上げ、月影揺れる川面へと消え入った。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。