今日の「天職人」は、岐阜県関市の「蕎麦打ち職人」。(平成十七年八月二日毎日新聞掲載)

ゴトゴト回る石臼を 眺め過ごした夏休み 捻じり鉢巻き汗まみれ 父の在りし日偲ぶ宵 裸電球煌々(こうこう)と 夜毎蕎麦打つ父眺め 粘土団子で真似てみる 母は溜め息苦笑い

岐阜県関市で創業五十年を迎える、萬屋町(よろずやちょう)助六の蕎麦打ち職人、二代目の小林明さんを訪ねた。

「中華そばのおかげやて。大学まで出してもらえたんは」。明さんは呟いた。

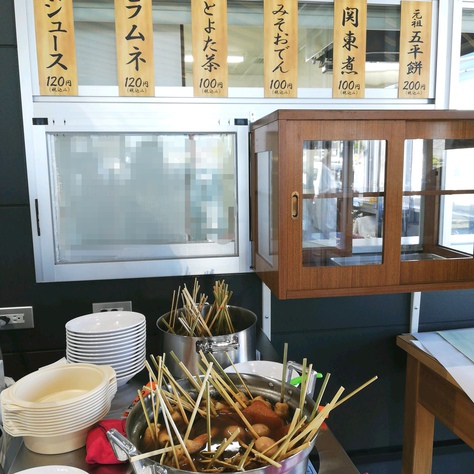

刃物産業で栄えた関市は、古来より高山へと続く飛騨街道や、郡上とを結ぶ街道の要所。馬車牽(ひ)き目当てに食堂が軒を連ねて賑い、銭湯も五軒を数えた。

「家は中華そばがとんでもなく美味い繁盛店で、みんな風呂上りや映画見た帰りに『助六でそば食べてこ』って。でも『そば』は、蕎麦じゃなくって『中華そば』のことなんやて」。昔ながらの支那(しな)そば風。和風出汁の効いた素朴な味わいで、町の人から旅人にまで愛され続けた一品とか。

そんな繁盛店となる助六開店の昭和三十(1955)に、明さんは長男として誕生。やがて京都の大学へと進学。

「家業が嫌で嫌で。役人や銀行員のような、普通の生活に憧れとったんやて」。

商売屋故に、家族揃っての食事もままならぬ。ましてや家族旅行などもってのほか。そんな子供の頃の歯痒さが、明さんをそんな思いに駆り立てた。

大学在学中は、各地のユースホステルを巡った。

「貧乏学生やで、旅先で美味いもの食べようと思うと、蕎麦が一番最適なんやて」。ある日、出雲大社近くの蕎麦屋で蕎麦湯を供された。

「何なんやろう?頼みもしとらんのに。周りの人らの様子見ながら、真似て飲んでみたんやて。そしたら滋味があって美味い」。蕎麦の魅力に惹かれ始めていった。

卒業も近付き、同期の仲間たちは長髪を切り揃え、就職活動に専念。

「そんな姿が虚しくて。『俺は、蕎麦屋やろう』って」。

京都烏丸の蕎麦屋に、履歴書持参で飛び込んだ。

「あんた大学出たはんのに・・・何か悪いことでもしやはったんか?」と訝(いぶか)られながらも修業を開始。

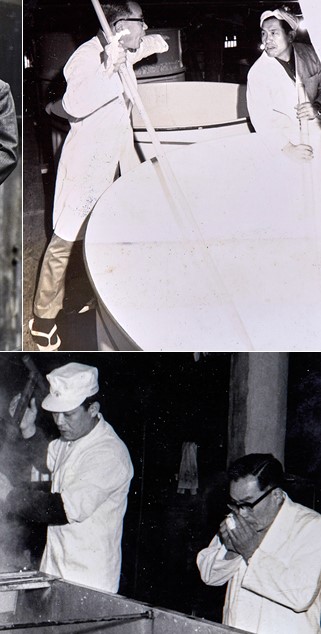

毎朝五時から夜九時まで、無休の日々が二年続いた。

「技術の習得は早かった。両親の後姿見とった分だけ、体内時計が覚えとるんやて」。しかし蕎麦への執着心は、止まるどころか、更に深みへ。

石臼挽き自家製粉の、高山の蕎麦屋に頼み込んで住み込みを開始。朝八時から深夜0時まで、石臼挽きから蕎麦打ちを続けた。

昭和五十五(1980)年、中華そばで助六を切り盛りし続けた父が心臓病に。

明さんは取るものも取らず、夜行列車で帰郷。年老いた母一人に、助六を委(ゆだ)ねることは忍びなく、高山の蕎麦屋を辞して家業に転じた。

助六で「そば一杯ちょうだい」と言われれば、それは兎にも角にも中華そば。

助六で蕎麦を出そうと舞い戻った明さんは、愕然(がくぜん)とする毎日が続いた。

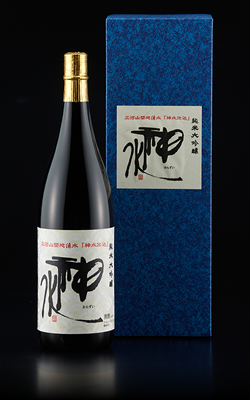

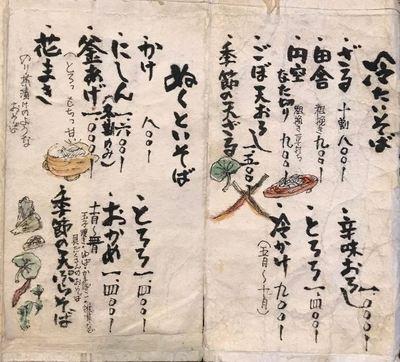

昭和六十(1985)年、店舗の改装と合せ、周りの反対を押し切り、中華そばを品書きから消した。

「お客さんが『そば、ちょう』って注文するもんやで、『蕎麦』を出すと『嘘やろう?』って、目が点になって。今でも『助六のたあけ坊が』って言われるほどやて」。

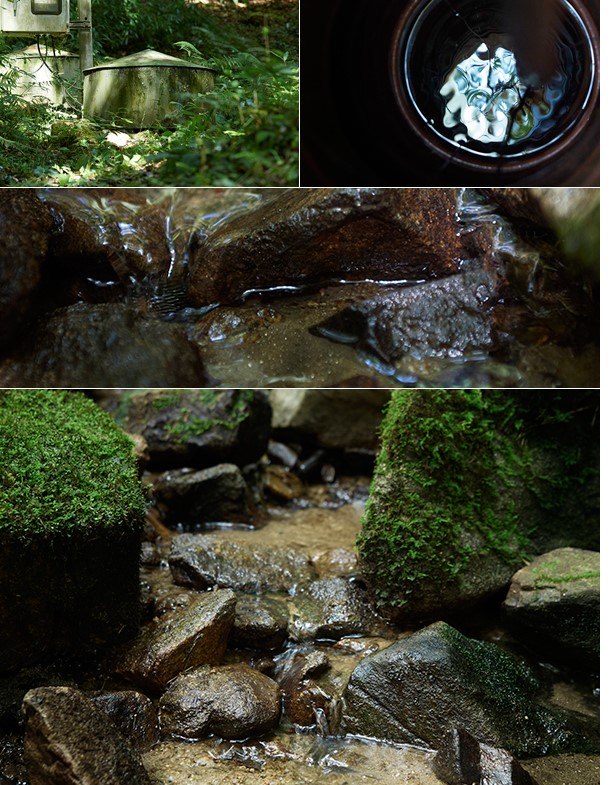

改装から二年。板取村の農家に協力を得て、蕎麦作りを開始。

「『毎週関から変わり者が来る』って言われながら通い詰めて。じきに気心が通じ、『昼飯どうや、風呂入れ、泊まってけ』って」。

一途な蕎麦職人は、何時しか「助(すけ)さ」と親しみを込めて呼ばれるほどに。

それから七年。

板取村の農夫から一本の電話が入った。「『助さ、家の下の娘どう思う?ええのか、悪いかどっちや』って」。

明さんは店で天麩羅を上げながら「ええと思うわ」と。

それが妻みちるさんとの馴れ初め。

蕎麦作りへの情熱は、そのままみちるさんへの熱き想いでもあったのだろう。

明さんは前日に石臼で蕎麦粉を挽き、翌朝六時半から一時間半かけ、混じり気の無い蕎麦粉を生子(きこ)打ちで仕上げる。

板取産生山葵のピンッとした刺激が、凛とした辛口の笊汁(ざるつゆ)を際立たせ、冷水にもまれた蕎麦本来の味を引き立てる。

未だ日に三人程が、幻の中華そばを所望するほどの助六で、「そば」が『蕎麦』として認知されるまで、ゆうに十五年の年月を要したとか。

「高級蕎麦とかじゃなく、フラッと入れる庶民的な町場(まちば)の蕎麦屋が目標なんやて」。

誇張した宣伝文句も、薀蓄(うんちく)も一切無用。

黙って座して一啜(ひとすす)り。

さすれば唸る間も無くもう一枚。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。