今日の「天職人」は、三重県東員町の「山田の凧師」。(平成十七年九月二十七日毎日新聞掲載)

山田の凧の飛行機が 北風受けて空を舞う 神を詣でる人波を 見下ろすように悠々と ぼくらは夢を詰め込んで 力の限り田を駆けた 誰より高く舞い揚がれ 異国の町へ連れて行け

三重県東員町の『山田の凧師』、山添勇さんを訪ねた。

「うっかりしとってさ、まだ一時間あるもんと、勘違いしとったんやさ。まあ入って」。玄関先でズボンをずり上げながら、勇さんは照れ笑いを浮かべた。

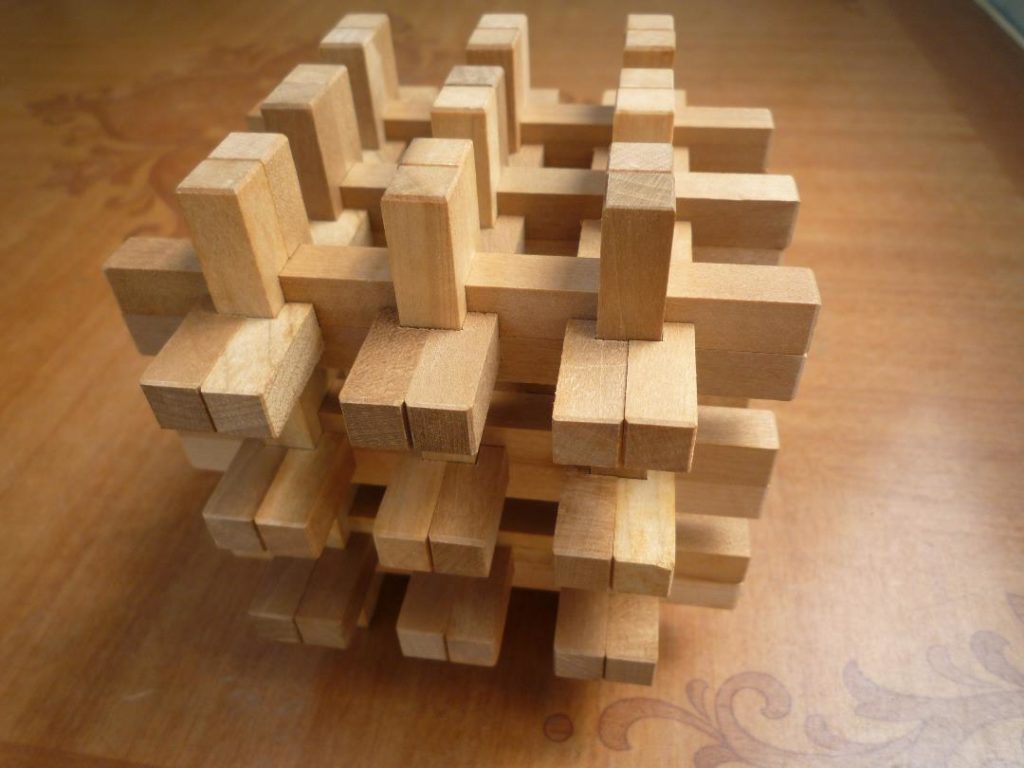

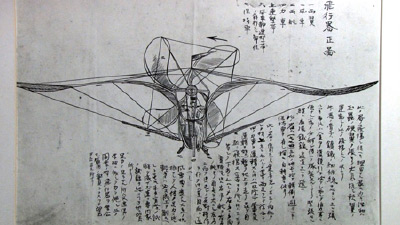

山田の凧とは、三重県伊勢(山田)地方に江戸末期から伝わる、幅約九十㎝、長さ約百二十㎝もある勇壮な飛行機型の立体凧だ。昭和の始め頃に、隆盛を極めたものだとか。

しかし高度経済成長の恩恵と引換に、手作り玩具はその姿を消し、昭和の後半には凧職人すらこの世を去った。

「正月になると飛行機型した山田の凧が、裏山を背にして悠々と、いくつも空を舞っとったもんやさ。家は子沢山の貧乏やったで、買うてもらえやんだけど」。

ところが十一年前。生家の蔵の中から、甥が遊んだという骨の折れた山田の凧が出現。

勇さんはその復元を果たそうと、無手勝流の凧師の道へ。

勇さんは昭和九(1934)年、伊勢市の農家に誕生。

中学を上がると農作業を手伝いながら県立伝習農場に入学。十八歳で家畜の人工授精士免許を取得し、家畜の交配に明け暮れた。

「毎朝一杯貰える牛乳が、唯一の楽しみやったんさ。先生から『ちゃんと噛んで飲めよ。水みたいにガブガブ飲んだら勿体ない』って。半分だけそのまま飲んで、半分は味噌汁ん中へ入れたり、ご飯にかけたり」。牛乳はまだまだ高価な時代だった。

それから二年後。「乳牛の交配用に支給された種が、間違っとったんやさ。黒和牛の雄が生まれてもうて」。その事故で嫌気がさし、農協に職を求めて商業高校の夜学にも通った。しかし翌年には、幼い弟や妹を遺し父が他界。

その年、勇さんは二十一歳の若さで食料品店を開業し、同郷出身の故・敏枝さんを妻に迎え、三人の子供を授かった。

「昭和も五十(1975)年代に入ると、大型スーパーの出店で、商売上がったりやわさ」。四十六歳の年に止む無く店をたたみ、商売敵の大型スーパーへと就職し、東員町へと移り住んだ。

「十七年ほど前やろうか。浅草の参道で、歌舞伎の隈取を描いた、江戸凧を土産に買うて」。それから和凧への感心が、心の中で広がった。

「後五年もしたら定年だ」。いつしか定年後の生甲斐を、和凧作りに求め始めていた。全国各地に伝わる伝統的な和凧から、勇さんが考案した家紋が図柄の家紋凧。

「せやけど、どれも小さいですやろ。大きいと『邪魔や』言うて、二ヶ月前に亡くなった女房によう叱られましたんさ。それでしかたなしに、小さなミニチュアに」。

どれもトランプ一枚分ほどの大きさだが、飾り物としては最適だ。

そして十一年前。生家の蔵の中から「山田の凧」が。子供時分には高価すぎて、手にする事も出来なかった凧と、半世紀ぶりの運命的な出会いとなった。

檜の骨の一部が折れ、日の丸を描いた美濃和紙が色褪せていたものの、復元作業に支障は無い。

勇さんは慎重に分解し、設計図に詳細を描きこみ、傷みの修復を終えた。

「念願だった山田の凧は、揚げてみましたか?」と、問うてみた。

「揚げて破ったったら代わりがないで、本物はよう揚げやんのさ」。

凧揚げは、二人一組。一人が飛行機凧を抱え、風に向って走り、もう一人は糸を操る。

「もう今し、空き地がのうなって、なかなか飛ばせやんさ。でも上手い事風に乗ったら、二百~三百mは揚がるんやで」。

「女房がもう一年生きとったら、金婚式やったんさ」。凧師がコトリとつぶやいた。

妻と二人の、旅が夢だったとか。

ならば一人きりの金婚式に、山田の凧を揚げてみてはどうだろう。伝えきれなかった凧師の想いを、彼岸の岸に佇む妻に、きっと届けてくれることだろう。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。