今日の「天職人」は、三重県桑名市の「町角の面打師(めんうちし)」。(平成十七年十一月十五日毎日新聞掲載)

秋風孕(はら)む篝火が 肌を突き刺す夜気払う 能管(のうかん)の音に舞う翁(おきな) 在りし日父の影揺れる 苦楽浮かべる翁面(おきなめん) 月の明りに影法師 憤怒(ふんぬ)露(あらわ)の般若面 情も仇(あだ)なす人の世か

三重県桑名市の「益生新楽堂」、町角の面打師の鈴木亨さんを訪ねた。

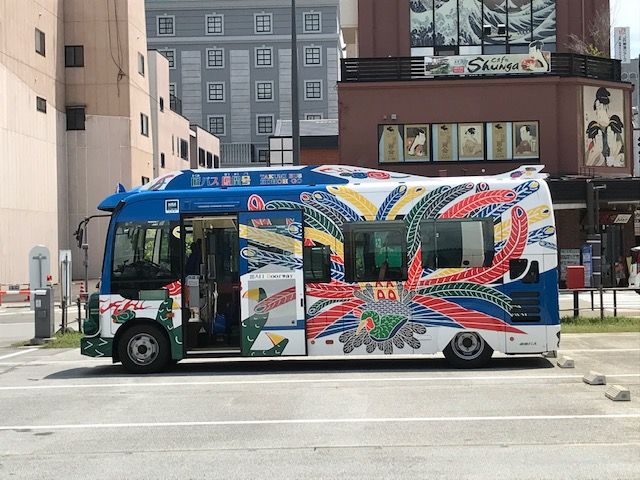

写真は参考

写真は参考

どこからどう見ても、紛れも無く年季の入った薬局である。能の面を打つ職人を「新楽堂」に尋ねたはずだ。しかし店先には、時代と共に色褪せた、製薬会社のマスコット人形と、「新薬堂」の看板。「楽」と「薬」を間違えたかと思っていると、「いらっしゃい」の声。老眼鏡をずらし、上目遣いに穏かな老人が迎えた。

「ある時、地図に新楽堂と間違われて書かれてもうてな。まぁ、それもええ名やと思って、能面の仕事の屋号にしたんやさ」。

亨さんの旧姓は田中。桑名市出身で国鉄技師であった父の下、長野県で五人兄弟の三男として誕生。父の転勤で各地を巡った。

しかし小学六年となった昭和二十一(1946)年、戦中から北ボルネオ島で鉄道開発に従事していた父が急死。

間も無く、亨さんの実家の一部であった現在地に、「新薬堂」の鈴木夫婦が幼い娘を連れて店を移転して来た。

亨さんは、中学高校と演劇に入れ込んだ。「高二の頃からは、演出や裏方に興味が湧いて」。

進路が問われる高校三年の年、鈴木薬局の長女、当時十三歳のとし子さんとの養子縁組が交わされた。

亨さんは急遽志望校を変更し、東京の薬科大へと進学。しかし三年後、鈴木家の事業の不振で中退し、ブラシやハケの製造販売会社に勤務した。

昭和三十四(1959)年、高校を卒業したばかりの、妻とし子さんが上京。

晴れて新婚生活が始まった。「だから結婚記念日がないんやさ」。三人の男の子を授かり、昭和四十一(1966)年から名古屋に引越し、医療事務の仕事に従事した。

「子どものカブスカウト活動の手伝いで、木彫を始めるようになって」。ロープタイやブローチといった小物から、やがては仏像へと、木彫の魅力に取り憑かれていった。

そして昭和六十二(1987)年、能面作りを趣味とする人物と出逢い、教室通いへ。

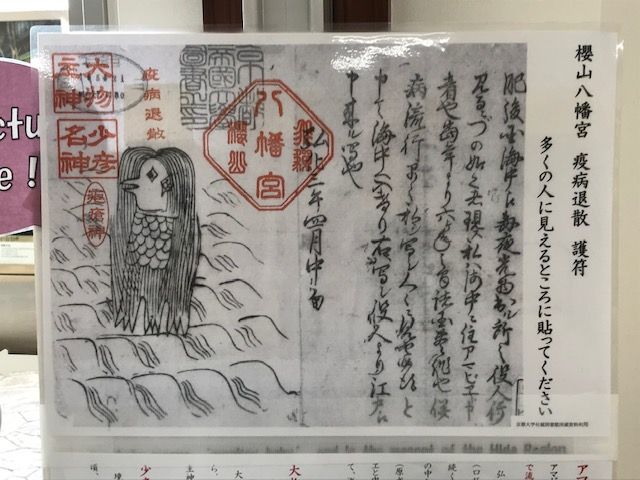

写真は参考

写真は参考

能の面打は、半世紀近く寝かせた檜を、鑿(のみ)で粗彫りすることから始まる。

次に彫刻刀に持ち替え、中彫りから仕上げ彫りへ。そして紙やすりで磨き、檜の含む樹脂を抜き取る為、メタノールに一週間ほど浸け込む。

次にそれを取り出し熱湯に潜らせ、表面に浮き出た樹脂を洗い落とし、二週間ほど陰干しし、再び紙やすりをかける。

そして七百年前の能面の風合いを出すために、カマンガン酸カリの水溶液を塗って下地を焼き上げる。いわゆるエイジングの手法だ。

写真は参考

写真は参考

「最初は真っ紫になって、十秒程で今度は真っ茶色に変わる」。

下塗りでは、貝殻を粉砕した、胡粉(ごふん)と呼ばれる白い粉を、膠(にかわ)液に溶いて三~四回塗り、乾いたところを紙やすりで磨く。

この下塗りを二~三回繰り返し、中塗り上塗りと粒子の細かな胡粉に変えながら、全工程二十回ほどの塗りを重ねる。

仕上げは松煙(しょうえん)で眉と髪を毛描きし、小面(こおもて)の表情を決める紅を差す。

「いつも同時に最低三個ずつ、同じように彫るんやけど、三つともちょっとずつ違ごてくるんやさ」。

斑(むら)を出し、わざと汚して古さを醸し出す。

「唇の両端の上げ下げ一つで、年齢も大きく変わる」。

写真は参考

写真は参考

手掛ける小面は、五つ。いずれも未完成だ。

「究極の能面やでなあ。彫らんでも、毎日話し掛けたるんさ」。

能の面打に分業は無い。一から十まで、一人の面打師の手業一つの物種。

町角の老面打師は、両切りピースに火を灯した。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。