今日の「天職人」は、名古屋市中区の「製本師」。(平成十八年四月二十五日毎日新聞掲載)

父が綴った日記から 喜怒哀楽が零れ出す 一つページをめくる度 家族模様がよみがえる 「還らぬ父を野辺送り 形見の皮のジャンパーで 父の日記を装丁す」 新たな日記筆はじめ

名古屋市中区の恒川製本所、二代目製本師の恒川雄三さんを訪ねた。

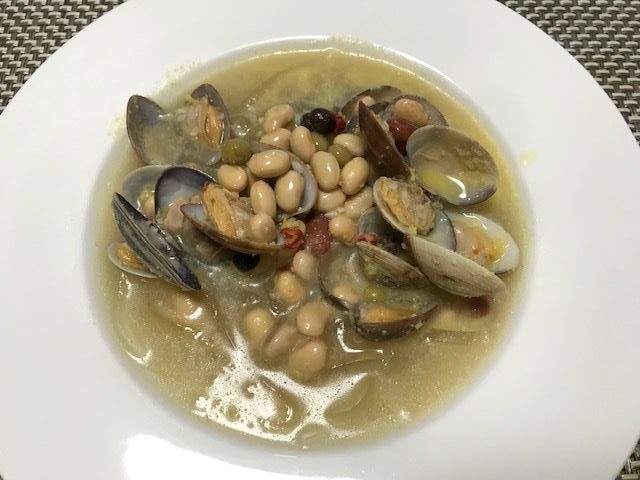

写真は参考

写真は参考

繁華街に埋もれる様な町屋。茶の間の奥の作業場には、製本前の学術論文が渦高く積み上げられ、大型の断裁機や箔押し機が周りを取り囲む。

「野依さんがノーベル賞をとった時の、あの論文の製本は、2日で仕上げたんだわ。ほらあ職人冥利だったわさ」。 雄三さんは、機械と材料の谷間に胡座(あぐら)をかいた。

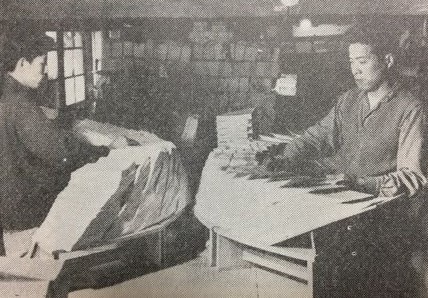

写真は参考

写真は参考

「ここがわしの指定席だで」。何とも柔らかな笑顔は、そのまま人の良さを表す。

雄三さんは昭和十三(1938)年に、四人姉弟の長男として誕生。

小学一年の三月に空襲で焼け出され、母の在所の岐阜県各務原市へ。

「焼夷弾三発も喰らってまって。学生帽に戦闘帽、おまけに防空頭巾まで三つも被っとったのに、身体中火傷してまったて。意識失って気が付いたら、目と鼻と口だけあけて、包帯でぐるぐる巻きだわさ。ミイラみたいに」。

戦後名古屋へと舞い戻り、中学を出ると父の元で修業を始め、夜間高校へと通った。

「東京の岩波文庫で金文字押しの勉強したんだわ。たったの二週間だったけど」。

ほとんどが手作業の製本作業は、簡易に綴じられた論文の分解に始まる。

そして余分な箇所を取り除き、余白を糸でかがって背をボンド付け。

ボンドで厚みが増した背は、ハンマーで叩き均(なら)す。

「おんなじ高さにせんとさいが」。

一冊分の原稿を均し終えたら、それを包むようにきき紙と呼ぶ見返しを貼る。

天(あたま)と地(けした)、そして背の反対側の小口の三方を断裁し、背の丸みを出しながら膠(にかわ)とボンドで背固め。

表紙の芯となる段ボールの四隅を、ハサミで丸く切り落しクロスや鞣革(なめしがわ)をボンドとうどん粉糊で表紙貼り。

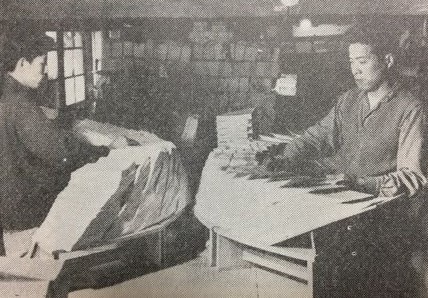

写真は参考

写真は参考

題字や背文字に合わせて凸版の活字を組み、二百度に熱した箔押し機で印字。

見返しと表紙を貼り付けて、背の両端に溝を焼き付け五分ほどプレス機へ。

「表紙の角に丸みをつけるのんは、誰(だあれ)もよう真似せんですわ」。

昭和三十八(1963)年、岐阜出身の絹代さんを妻に迎え、一男二女を授かった。

「両親と子供、おまけに住込みの職人の面倒見ながら、ジグザグミシンで綴じを手伝ってねぇ」。絹代さんが懐かしそうに微笑んだ。

「昔の職人の日当は、にこよん(二百四十円)で、製本一冊が三百二十~三百三十円。そんな頃は何とかなったけど、今はもう日当も出んて。世の中バブルとかって浮かれとっても、私ら一冊もんだでそんなもん儲かれへんて」。

雄三さんは己が言葉を笑い飛ばした。

「この国の和綴じは、湿気の多い風土に適して、大したもんだて。水にも滲(にじ)まんええ墨さえ使ってあれば、和本は水に浸かってもちゃんと修復が利くんだで」。

和本を箱型に包み込むような「帙(ちつ)」は、洋書の硬い表紙に当たる。

「たまあに、革装を頼まれる方がおるけど、『湿気(しけっ)てまって直ぐに黴(かび)るでやめときゃあ』って言ったるんだわ」。

この道四十年の職人は、何の気負いもなくやさしく笑った。

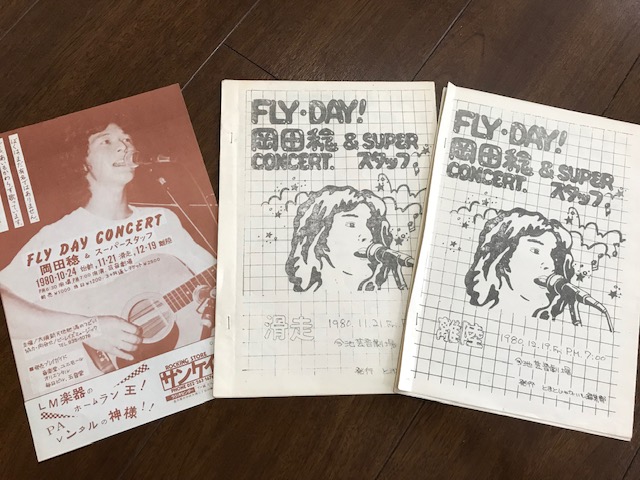

写真は参考

写真は参考

「本を読む人らは、読まん人より出世が早いんだて。ほんとに」。

数多(あまた)の研究者達が紡ぎ出した論文。

老製本師は今日も、人類の知産として黙々と綴じ上げる。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。