人生とは、その要所要所で、常に右へ行くか左へ向かうかを選択し、その結果として今があるのでしょうね。

だからあの時、あっちの道を選んでさえいたらとか、今更考えて悔いて見ても詮無いことです。

逆にどんなに名声や地位を欲しいままにした方であったとしても、すべてが完璧に自分の思い通りになることなんて無いのではないでしょうか?

まるで弥次郎兵衛のようなもの。

何かを得れば、その分気付かぬだけで、ちゃんと何かを失っているものではないでしょうか?

この世にいつか暇乞いをする日が訪れた時、せめて弥次郎兵衛の振り子が真っすぐになり、穏やかに人生を締めくくることが出来れば、それが何よりのように思えてきます。

しかし邪な考えや、妬みや嫉み、そんなものに心を奪われたまま、人生の幕を引かなければならぬ人もいることでしょう。

失うことを恐れるよりも、失った時にまだ自分には余分なものがあったんだと思いたいものです。

未知は、どこまで行っても未知のままです。

誰にもどうなるか分からないから未知なのでしょうね。

皆様の目の前に現れる「未知しるべ」が素敵な未来へと続きますように!

今夜は「未知しるべ」お聴きください。

「未知しるべ」

詩・曲・歌/オカダ ミノル

背中越しに君を抱けば 甘い髪の馨りがした

腰に回した指先 震えるほど愛しい

力ずくで君を奪い 地の果てまで連れ去りたい

戯れと笑われようと それしかぼくに出来ない

未知しるべなき二人の道 幸せは追うものじゃない

二人で泣いてそして笑えば それだけでも幸せは訪れる

たとえ二股の分かれ道が 行く手を惑わそうと

君の手握り締めて 信じた道を行くだけ

急な岩場が続くならば ぼくは君の翼になろう

この世の風を集めて 君と二人羽ばたくだけ

未知しるべなき二人の道 幸せは追うものじゃない

明日を祈り今日を生きよう それだけが二人だけの未知しるべ

未知しるべなら二人生きた その証の足跡でいい

明日は今日を思いのまま 生きた者への褒美だと信じて

続いては、長良川国際会議場大ホールでのLive音源から「未知しるべ」お聴きください。

★今夜お誕生日をお迎えの、オータムオキザリスさんに、ささやかなお祝いソングを歌わせていただきます。

お誕生日本当におめでとうございます!

★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)

今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「駄菓子屋の思い出」。

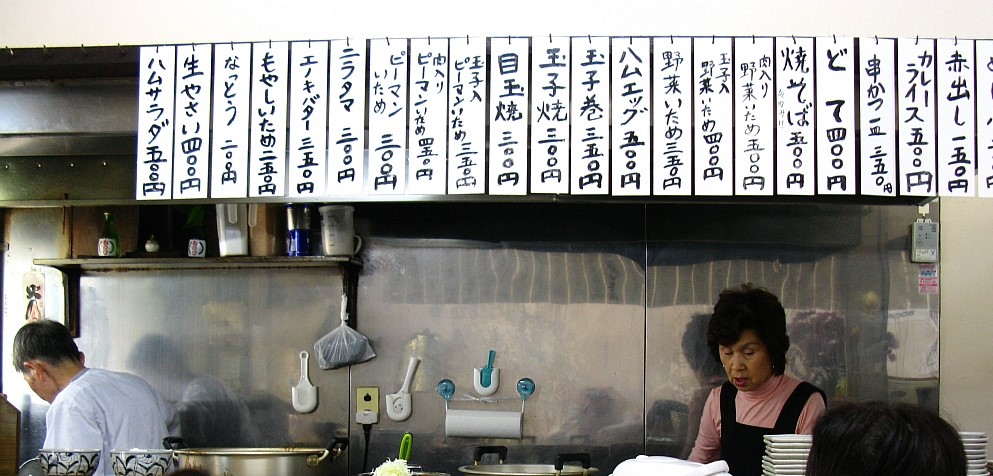

ぼくの子供時代の家の近くには、お好み焼きも焼きそばも、ついでに味噌おでんからトコロテンまで、なんでもありの「トシ君家のオバチャン家」と呼んだ、駄菓子屋がありました。

そこには日用品のチリ紙から文房具に、一文籤までなんでもござれの、子どもたちの楽園でした。

たまぁ~のたまぁ~に、よっぽどお母ちゃんが機嫌がいいと、一緒にオバチャンのお好み焼きを食べに連れて行って貰ったものでした。

ある日の事。お母ちゃんとお好み焼きが焼きあがるのを、大きな鉄板台の前に陣取り、オバチャンの手さばきを見ていた時でした。

真っ黒な鉄板を拭く雑巾のような台拭きを眺めていると、何処からどう見ても股引の社会の窓が見えるのです!

こっそりお母ちゃんにその事を告げると、それを見た途端お母ちゃんはぼくに「あれはオジチャンの股引やで。もう古くなったから、台拭きに格下げになったんやわ」と大笑い。

今の時代だったら、そんな物を見つけたら・・・。

昭和の時代は、緩やかだったものですね。

今回は、そんな「駄菓子屋の思い出」。皆様の思い出話を、ぜひお聞かせください。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。