今日の「天職人」は、三重県桑名市の「安永餅職人」。(平成十九年一月十六日毎日新聞掲載)

七里の渡し桑名宿 茶屋で一服永餅屋 家族四人で顔寄せて 搗(つ)きたて餅を千切り取る 小豆を詰めて引き伸ばし 炭火で焙(あぶ)る香ばしさ 「親父 も一つ永餅を」 伊勢路初春旅の空

三重県桑名市、安永餅の柏屋。七代目主人の森勝昭さんを訪ねた。

「この家は、わしで婿養子が四代続いとんやで」。勝昭さんは、椅子に座したまま傍らの妻を横目で流し見た。

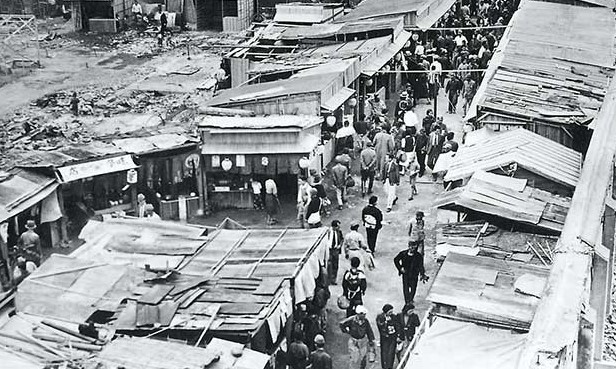

安永餅は町屋川辺(ほとり)の安永地区で、旅人相手の茶店が餅を焼いて振舞ったことに始まるとか。

その後、関西線の開通で、桑名駅前へと移転した。安永餅同様、細長い形状をした餅は、四日市に渡ると日永餅と称される。

勝昭さんは昭和十三(1938)年、四日市で鉄工所を営む佐野家に、五人兄弟の四番目として誕生。

大学を出ると、自動車販売会社へ就職した。

それから三年。「世話焼きの古道具屋が、縁談話を持ち込んで来たんやさ」。

二十六歳で自動車販売会社を辞し、柏屋へ一年通い和菓子作りの婿入り修業。

昭和四十(1965)年、森家と養子縁組し佐貴子さんと結ばれた。

「あの頃は、店ん中に婿養子三代が顔突き合わせて、チョコレートやチューインガムに駄菓子を売っとる傍らで永餅焼いとったんやさ」。

当時の永餅は、一本十三円。

「明治大正の頃は、『牛の舌餅』って呼ばれとったんやさ。まあここらの人にとっちゃあ、おやつ代わりみたいなもんやで。美味いのんは当たり前で、安ないと売れやんし」。

昭和四十二(1967)年には、八代目を継ぐ長男昭雄さんが誕生。

「ようやっと直系男子の誕生やで。わしの任務は完了やさ」。続いて三人の女子にも恵まれた。

昭和四十五(1970)年、桑名駅前にショッピングセンターが完成。

日本国中が大阪万博に沸き、国鉄ディスカバージャパンの誘い文句に乗り、国内旅行ブームが到来。

「その頃からやろな。安永餅が土産物に格上げされたんわ」。

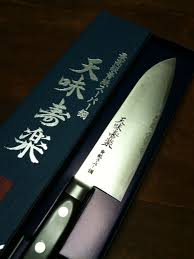

安永餅の製造は、東北産の餅米を蒸して機械で搗き、腰が強くなるようにさらに手で搗き返す。

メン台を四人程で取り囲み、餅が冷めぬうちに手で千切り取る。

次に十勝産小豆を煮た餡を入れ、台の上を掌で転がしながら長く伸ばす。

そして表面にほんのりと焦げ目が付くまで、焼き上げれば出来上がり。

「家の永餅は、店頭売りが主体ですんで、無添加の手焼き一本です。だから賞味期限も三日。夏場は二日です」。父親の顔と瓜二つの八代目が、自信たっぷりにつぶやいた。

今では盆と正月に、一日一万本を作っては売る盛況ぶり。

一臼約二.三升の餅を十五分で仕上げ、それを三十五臼分も繰り返すほど。

「まあ今では隠居の身やで」。勝昭さんは平成三(1991)年に脳卒中で倒れた。

「甘い方もいける口やけど、こっちの方がもっと好きやったんさ。それが祟(たた)ったんやわ」。左手で杯を煽る真似をして、照れくさそうに笑った。

当時京都の和菓子屋で修業中であった昭雄さんが、急遽帰省し障害の残る父に代わり八代目を受け継いだ。

かつては牛の舌と称された、ダラリと長い安永餅。

真っ白な餅肌には、一本一本異なる焦げ目の紋様。

手焼き一筋を誇りとする頑固職人の、まるで刻印さながらに。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。