今日の「天職人」は、三重県津市の「銅板表札職人」。(平成十九年五月八日毎日新聞掲載)

カンカラカンと槌音を 響かせながら思い出す 初めて君を抱いた時 晴れ着白粉(おしろい)七五三 銅板叩く表札は 君が選んだ人の姓 いつの間にやら大人びた 巣立つ娘に幸あれと

三重県津市、建築板金の小堀工房。二代目建築板金士で、銅板表札を手掛ける小堀昇市さんを訪ねた。

「銅板細工は風雨に晒され、長い年月を経る度に表情が違(ちご)てくるんさ。まるで子供が成長するみたいに、酸化して緑青(ろくしょう)をまとってくんやさ」。昇市さんは、叩き出したばかりの表札を取り上げた。

昇市さんは昭和三十七(1962)年に、二人兄妹の長男として誕生。

中学二年の時に父が建築板金士として独立した。

「高校二年の時に銅板細工の魅力に取憑かれたんさ。工場の職人が銅板叩き出すのんに見とれて。そしたらなんや見よう見真似でも出来る気がしてきて。当時付き合っとった彼女の誕生日に、ミッキーマウスの銅板プレートを二ヵ月掛けて叩き出して、時計を付けてプレゼントしたんやわさ。材料はなんぼでも売るほどあったもんやで、それにただやったしなぁ」。昇市さんは照れくさそうに笑った。

高校を出ると精密機械製造の仕事に従事。

「フライスとか旋盤の仕事やで、ミクロの精度が求められる世界やさ」。しかし六年後に退職し家業へ。

「寡黙な作業やったし、なんやも一つ魅力がないんさ。中でも一番嫌やったんは、中間管理職にさせられて若い者と上司とのサンドイッチ状態になったでやさ。ストレスやわ。体重なんか二十㎏も減ってしもて」。

家業に戻ると父と共に建築の外装関係の施工を担当した。

「小さい頃はプラモデルが大好きで、部品を溶かしては改造するほどやった。それで小学校五年の時、将来は大工になりたいって言うたら、担任が『それでは駄目だ。なるんやったら建築士になれ』って。なんや先生にみんな見透かされとったみたいやわさ」。

建築板金の仕事は、雨樋や水切り、外装や屋根の金属部までと幅広い。

「古い神社の屋根とかの銅に緑青が葺いとるやん。そうなるまでに最低三十年はかかるんやさ。気の遠くなるような時間をかけて、自然が手を加えてやがて美しい緑色へと変わってくんやで。大自然は偉大な芸術家なんさ」。

平成元(1989)年、中学の同級生だった輝美さんと結婚。

花嫁道具の一つには、ミッキーマウスの銅板プレートが。

十年の時を経て、作者の元へと舞い戻り新居の壁に飾り付けられた。

「今はもう、時計は壊れてもうて動きませんけどなぁ」。

二人の愛の歴史を刻んだ時計は、その役目を終えた。

やがて二男一女が誕生。昇市さんは忙しい家業の傍ら、三十五歳の時に一級建築士の資格を取得した。

小学校の恩師の助言通りに。

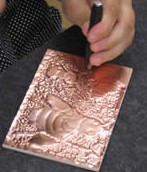

「設計を請け負った家が完成するまでに、銅板で表札を作ったんやさ。自分のサイン代わりに」。

引渡しの晴れの日に、施主の苗字が浮かぶ銅板表札は取り付けられる。

まるで建築士の銘を刻むように。

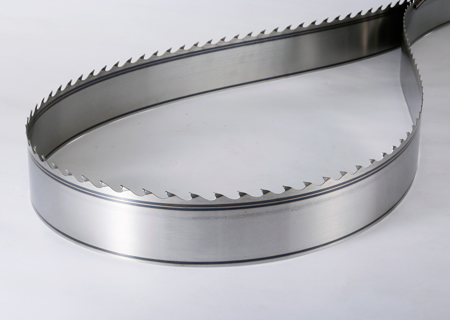

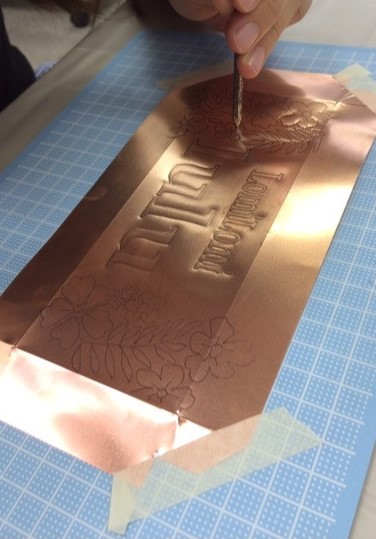

銅板表札一枚に丸一週間。

手袋をはめポンチと鏨と金槌だけの道具で、裏側からコツコツと文字を叩き出す。

新品の銅板は、素手で触れるだけで指紋が残るほどデリケートな金属とか。

「表札一枚作るのにいくらも貰えるもんと違いますやろ。まあ、趣味みたいなもんやろな。でもいつかは、子供に自慢できる作品遺したいしなぁ」。

壁の処女作を見つめ、照れくさそうにつぶやいた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。