今日の「天職人」は、岐阜県高山市一之宮町の「宮笠職人」。(平成十九年八月十四日毎日新聞掲載)

棚田一面染め上げて 緑の稲が風に舞う 蝉は往く夏惜しむよに 声を限りの鳴き比べ 宮笠被り背を丸め 小さな影が畦を行く 「今帰った」と母を呼ぶ 帰省土産を抱え上げ

岐阜県高山市一之宮町、代々宮笠を作り続ける宮笠職人の問坂(といさか)義一さんを訪ねた。

「昔は薪ストーブ囲んで、親子三代で笠を編んだもんやわ。朝四時から夜鍋仕事で十時まで。みんな座る場所も決まっとって、笠を編むのもご飯食べるのも同じ場所やった」。義一さんは、南に面した六畳一間の作業場で、指先を片時も休めず懐かしそうに笑った。

義一さんは昭和11(1936)年、六人兄妹の二男として誕生。

「宮笠はここ宮村の問坂部落で三百年以上に渡って代々受け継がれてきたもんで、野良仕事の無い農閑期の重要な副業やったんさ」。

昔は村中の百二十~百三十軒で生産されていたが、今ではたった三軒を残すだけ。

中学を出ると地元の農協へと就職。

二十歳になった昭和31(1956)年、長距離トラックの運転手に転身。

「材木積んで名古屋まで片道七時間の道程。日用品を山ほど積んで帰ってくるともう朝方やわ」。トラック輸送は、何も荷物ばかりでは無かった。

「平湯温泉にも荷を運んどって、そこの売店で店員を見初めたんやて。えへっ。それが今の女房やさ」。義一さんは思わず照れ笑い。

昭和37(1962)年に加代子さんと結ばれ、二男が誕生。

義一さんはトラック運転の片手間に、両親と共に宮笠作りも続けた。

宮笠作りは農閑期となる十一月から三月下旬まで。

太さ三十㌢程のヒノキとイチイを60㌢程の長さに切り、一昼夜煮て柔らかくする。

それを機械に掛け厚さ0.6㍉程に剥く。

さらに裁断機で6㍉幅に切り揃え、基本となる「ヒデ」を準備。

まず初めに21×22本のヒデを十字に交差させ、「いかだ」を作り、笠の頂点の「つじ」を編み上げる。

「ヒデとヒデの目を詰めて編んでも、どうしてもホセ(隙間)が出来るんやて。晴れた暑い日はそこから風が通るし、雨降りにはヒノキやイチイが水分を吸ってホセが狭ばまり雨を通さんのやて」。義一さんは先達たちの理にかなった知恵を称えた。

次に竹を輪にしてヒデで巻き留めた「ふち」を笠に取り付け、ふちから飛び出したヒデを切り落とす。

さらに笠の内側へ放射状に竹を割った「さし骨」を編み付け、ふちと笠を縫い付ける。

最後に頭頂部と笠を固定する、「笠あて」を編みつけ完了。

「まあ、全部材料を事前にこしらえてあっても、一つ編み上げるのに二時間はかかるんやて」。

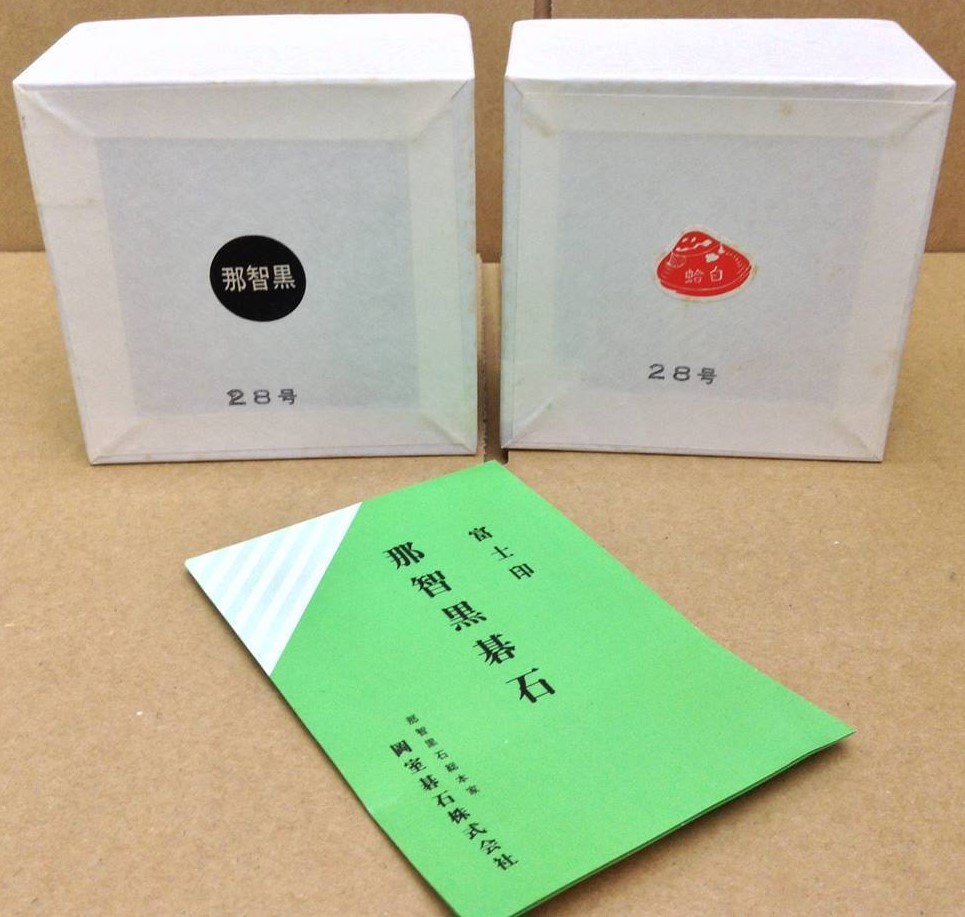

宮笠の種類は大きく分けて二種類。ヒノキの白とイチイの赤茶色の木肌を組み合わせた紅白と、笠の表面にヒデを編み込み蝉のような飾りを施す宮村特産の「蝉笠」である。

「もう今は、三軒で年間千個から千二百個がやっとやて。わしらが子供の頃は、六~七歳になると『子供はこつ(これ)やれっ』って、親父や爺さんに有無を言わさず手伝わされたもんやけど、今の子らはそんなこと誰もせえへん」。

位山山系の樹齢百五十年のイチイは、天皇即位の折の笏(しゃく)に用いられることから、一位の名になったとか。

「だから宮様の村の宮村、一之宮なんかのう」。

宮笠職人は窓から位山を見上げ、ちょっぴり誇らしげにつぶやいた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。