今日の「天職人」は、三重県桑名市の「製麺師」。(平成十九年十月九日毎日新聞掲載)

母に引かれて市場まで 散歩を兼ねたお買い物 八百屋 魚屋 乾物屋 肉屋に米屋 金物屋 いつも見とれて立ち止まる 麺打つ親仁(おやじ)の手捌(てさば)きに 家へ帰って粘土捏(こ)ね うどん屋ゴッコ真似てみる

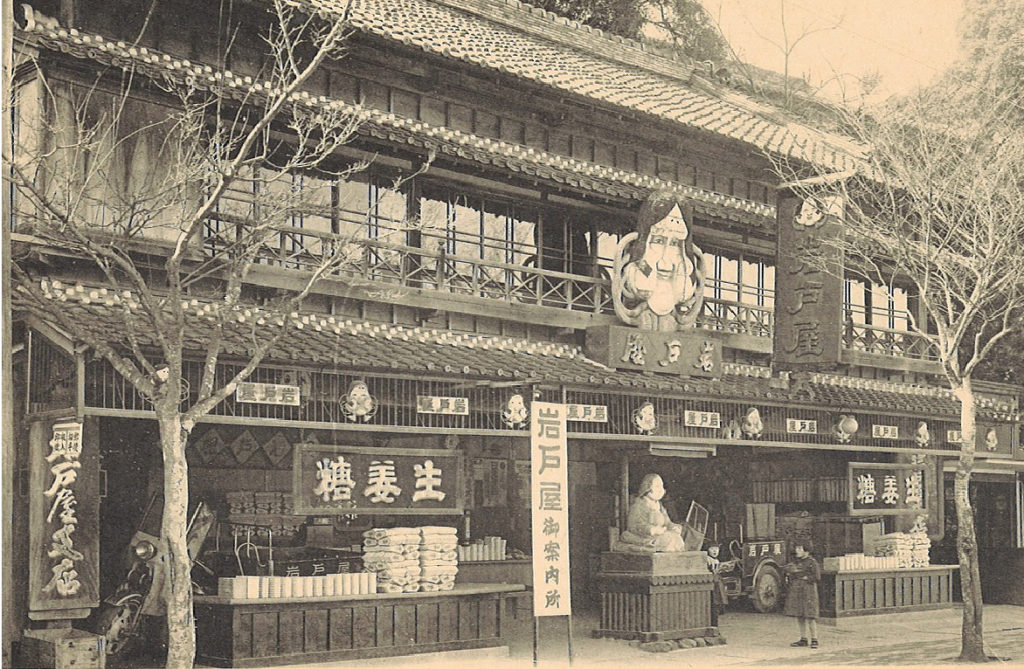

三重県桑名市、昭和6(1931)年創業の製麺所。伊勢おかめ印の陣田屋商店、三代目製麺師の神山透さんを訪ねた。

「朝一番の仕事は、前のバス停の掃除と水撒きですんさ」。透さんは表通りを眺めて笑った。

「元々この店は家内の実家ですんさ。私は会社勤めやったんやけど、平成12(2000)年に番頭さんが病気で倒れられて、どうしても男手が要るゆうて」「それで主人に店へ入ってもうたんです」。妻、久代さんが傍らで助け舟を出した。

久代さんは昭和32(1957)年、旧姓水谷家の長女として誕生。

だが久代さんが小学校に上がった年に、父は幼子二人を遺し急逝。今年一月に身罷(みまか)られた母が、遺された子供を護り家業を支え抜いた。

その後久代さんは専門学校へと進み、21歳の年に母を手伝い家業を継いだ。

「うどんや味噌煮込みをスーパーや町のうどん屋に配達したり、後は事務仕事が主な担当でした」。

それから三年後。

昭和56(1981)年、透さんと結ばれ神山家の嫁となった。

「まぁ、あきらめ半分のようなもんで」。透さんはそんな言葉で照れ臭さを振り払った。

「どこで出逢(でお)たかって?実は大学の四年間、この店でずうっとバイトしてましたんさ」。

製麺所の跡取り娘とアルバイト学生の間に、いつしか恋が芽生えていった。

透さんは大学を出ると、事務機の販売会社に就職。

家も隣町と近く、事ある度に元バイト先に顔を出しては久代さんとの関係を育んだ。

結婚後もそれまで同様、久代さんは実家へと通い家業を手伝い続けた。

しかし七年前、店を一手に取り仕切ってきた番頭が病に倒れた。

さすがに透さんも見るに見かね、24年の勤めに終止符を打ち、古巣へと転職。

「でももうその頃は、昔とった杵柄は通用せんのやさ」。

当事とは製造方法も異なり、大口顧客であった問屋もいつしか衰退の憂き目に晒されていた。

「このままではあかん。独自の商品を作り出さんと」。

それがカレーうどんや、結婚式の引き出物として人気を呼ぶ「紅白かさね」となった。

紅白かさねとは、文字通り一本のうどんが紅白に重ねられ製麺された逸品だ。

製麺作業は、小麦粉と塩水を捏ね機で練る作業に始まる。

「夏は短めの十分。冬場は十五分ほど。塩味の少ないのが煮込み用で、多目の物はかけうどん用やさ。釜湯の方に塩が出てしまうで」。

次にローラーで生地を伸ばしバームクーヘン状の麺帯(めんたい)にして一~二時間ほど寝かす。

そして仕上げに再度ローラーをかけ、腰と艶を引き出す。

「お母さんが一番仕上げにこだわっとったわ。『まだ早い!』ゆうて」。久代さんが懐かしげにつぶやいた。

「こんな小さな店やで、麺打ちから販売と店先の掃除まで、何でもこなさんと」。透さんは妻を見つめて笑った。

夫婦二人で一つの人生。

妻と夫の『紅白かさね』。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。