今日の「天職人」は、岐阜県郡上市八幡の「葉なんばん職人」。(平成20年4月8日毎日新聞掲載)

徹や踊りで夜も白み 踊り疲れて朝帰り 父は浴衣を肌蹴(はだけ)つつ 片膝立てて湯呑み酒 小鉢に盛った葉なんばん 父は美味そに舌鼓 ちょいとどうやと勧められ 摘(つま)めば口が辛騒ぎ

岐阜県郡上市八幡で幻の味「葉なんばん」を作り続ける時代屋大國(おおくに)。二代目主人の大坪順一さんを訪ねた。

♪郡上のナァ 八幡 出て行く時は ア ソンレンセ♪

後4ヵヶ月もすれば、徹夜踊りでお馴染みの「かわさき」に合わせ、黒塀の昔家並みを背に、浴衣姿の老若男女が八重の輪を作り出す。

岐阜県郡上市八幡で400年以上も続く、幻想的な盆の庶民絵巻だ。

三味と大鼓の音に合わせ、旧街道の小路に下駄がカランコロンと心地よく鳴り響き、吉田川を渡る風が真夏の夜に涼を運ぶ。

「真夏のくそ暑つい日に、炊き立てのご飯に葉なんばんを載せて食べてみい。夏バテなんてイチコロやって」。順一さんは、嗄(しわが)れた声で笑った。

順一さんは昭和3(1928)年、八百屋大國の次男として誕生。

地元の農林学校を経て東京の短大で予科へと進んだ。

「そんでもあかんわ。長男が戦死してまったで」。

郷里へと舞い戻り、終戦後は岐阜県地方事務所の耕地課に職を得た。

公務で各地を巡る毎日。

やがて土建業者の娘との縁談が持ち上がり、昭和25(1950)年にまさゑさんと所帯を構え二男二女を授かった。

統制経済も徐々に緩和され、県職員を辞して八百屋の家業に就いた。

「八百屋は、わしの性分にどうにも合わんのやて。ペコペコするのが嫌いやもんで」。

とは言え、子育ての真っ最中。

順一さんは行く末を思案し続けた。

「その内に料理でも始めたろかなあって思ったんやて。それで調理師免許も取って」。

時は昭和39(1964)年、国立霞ヶ丘陸上競技場に東京五輪の開会を告げるファンファーレが鳴り響いた年だった。

順一さんは出前の結婚披露宴を一手に請け負い、披露宴会場の装飾から料理までの一切を取り仕切った。

子ども達も成長し、出張披露宴料理の仕事もすっかり定着した昭和58(1983)年、喉頭癌が発覚。

2年に及ぶ闘病生活を余儀なくされた。

「葉なんばん作りのきっかけは、年寄りから習った山菜料理や、昔ながらの郷土料理やわ。昔からこの辺の人らは、唐辛子のことを南蛮って呼んどったけど、わしが『葉なんばん』って呼ぶようにしたのは平成に入ってからやて」。

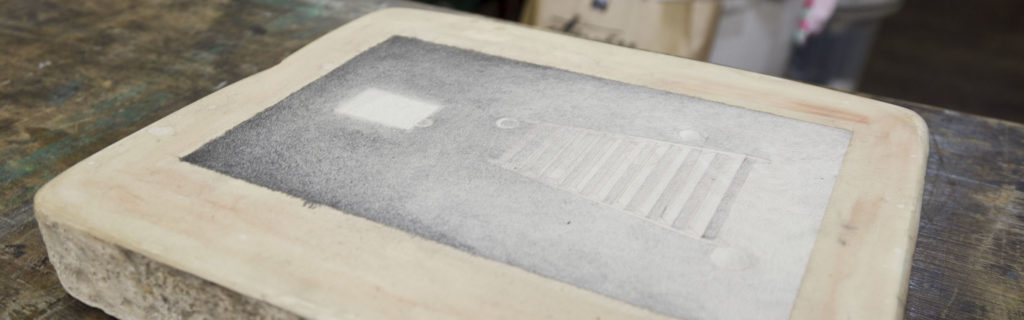

順一さんの葉なんばんは、郡上の清流で育った有機栽培の、辛い中に甘味が宿るなんばん(唐辛子)の葉と実を、そのまま秘伝の製法で煮上げたもの。

当然、添加物や保存料は一切使われていない天然食だ。

毎年郡上の徹夜踊りが終わった8月下旬に、完熟となった八房(やつふさ)唐辛子や赤唐辛子のテンツキ(郡上弁)南蛮を収穫。

一旦冷凍保存し、3日に1度の割合で手作り加工し一品ずつビン詰めを施す。

「長良川と吉田川の清流がもたらしてくれる恵みやで、いつの時代になっても大切にせんとかん」。

葉なんばんの老職人は、軒先の家並みを眺めた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。