今日の「天職人」は、愛知県豊橋市新本町の「菜飯屋」。(平成21年11月25日毎日新聞掲載)

トントントンと菜を刻みゃ グツグツグツと湯気が立つ まだ明けやらぬ凍てた朝 母の鼻歌白き息 卓袱台囲む朝ごはん 御櫃を開けりゃ天井へ 湯気がぽわんと舞い上がる 菜飯一膳春恋し

愛知県豊橋市新本町、文政年間(1818~30)創業の菜飯田楽のきく宗。六代目の太田勝夫さんを訪ねた。

旧東海道五十三次、三十四番目の吉田宿。

かつては「吉田通れば2階から招く、しかも鹿の子の振袖で」と、講談「大久保彦左衛門」の決まり文句にあるように、飯盛り女が多く東西にその名が知られた。

「もうそんな頃の面影なんて、みんな空襲で焼け出されてまったで、どこにもあれへんらあ」。勝夫さんは、表通りを見渡した。

勝夫さんは昭和16(1941)年に2人兄妹の長男として誕生。

高校を出ると東京銀座の老舗料亭で、住み込みの板場修業へ。

「そんなもん、最初は洗いもんばっか。1年半後に祖父から『手が足りんで戻って来い』と言われた頃、やっと焼き場を任されたんやで」。

豊橋へと戻り、祖父から先祖伝来の味を学ぶ毎日が続いた。

昭和42年、同郷出身の幸枝さんと結ばれ、男子3人が誕生。

江戸期から守り抜いた暖簾も、やがて七代目へと無事に継承されるものと、誰もが疑いもせず30年の年月が過ぎ去って行った。

平成11年、大学を卒業後、七代目として家業を継いでいた長男が急死。

「それこそ突然死で。翌日は友人と、スキーに行く約束までしてあったのに」。

女将の幸枝さんが当時を振り返り、寂しげにつぶやいた。

勝夫さんの虚ろな目が、テーブルの木目を数える。

「だもんで今は、三男坊が八代目を継いどるだわ」。

勝夫さんは、無念さを振り切るように、顔を上げ笑って見せた。

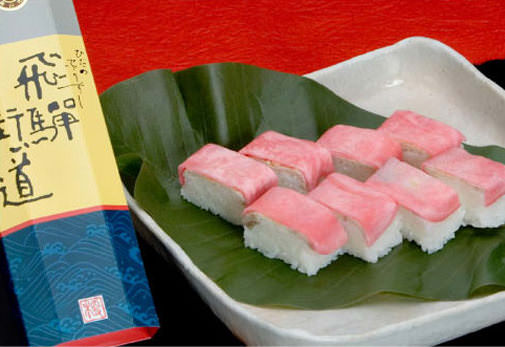

きく宗名代の菜飯作りは、豊橋産の大根の葉を切り分ける作業に始まる。

「まず軸から葉を切り離し、1枚ずつ丁寧に見ながら、虫とか髭を取り除く。そしてそれを湯がいて冷水に浸し、絞ってからもう一度よう見て、白く浮き出とる小さな虫を、念入りに取り除くじゃんね。それから細かく刻んで塩味を付け、お客さんに出す直前で、炊き立てのご飯に混ぜるだあ。そうせんと菜の色も変わってまうで」。

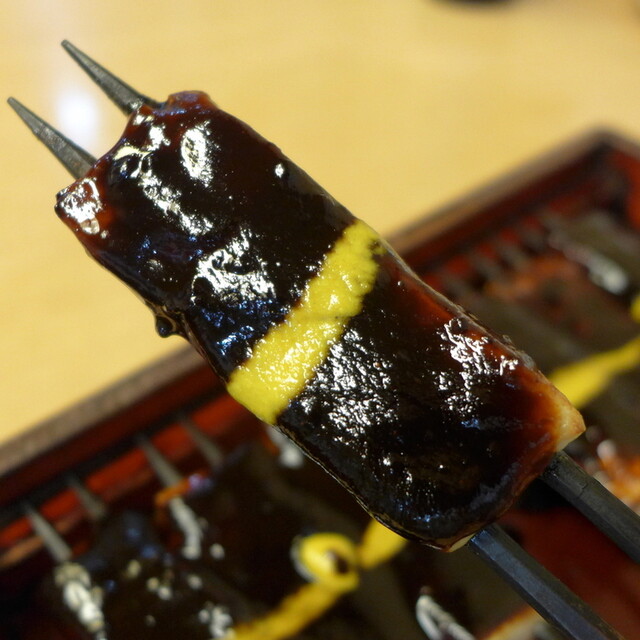

菜飯にあてがう田楽は、国産大豆に本苦りで製造する自家製。

「昔から取引しとった豆腐屋が、跡継ぎがおらんもんで店閉めてまってねぇ。それで1年前から試行錯誤を繰り返して、私が作り始めたじゃんね」。女将が笑った。

「お客さんの注文受けてから、水槽の豆腐を上げて串打って。豆腐だって生きとるらあ。それで10分ほど焼いてから、秘伝の味付けした岡崎八町味噌を塗り、もう1回軽く炙るだ。そしたらもういっぺん味噌を上塗りし、和がらしと木の芽を添えて出来上がり」。勝夫さんが女将を見つめた。

「ありがたいことに、お盆やお正月に帰省されると、古里の味を食べないかんって。お客さんも三代目四代目と、昔から続けて通ってくれとるだでねぇ」。女将は客席を見やった。

街道を行く旅人も時代も移ろえど、きく宗の暖簾と味は初代の志そのままに。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。