今日の「天職人」は、三重県亀山市御幸町の「味噌焼きうどん職人」。(平成22年6月12日毎日新聞掲載)

七輪炙り鉄板で 味噌焼きうどんジュージューと 月に一度の給料日 父はすっかり赤ら顔 味噌の絡んだトンちゃんを せっせと父がほじり出し うどんキャベツは母とぼく 皆で仲良く突き合う

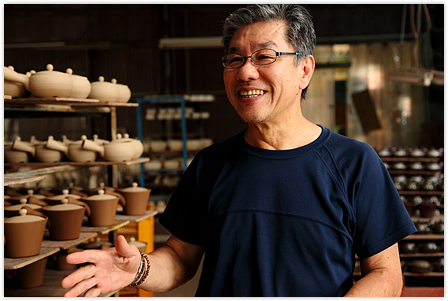

三重県亀山市御幸町の亀とん食堂、二代目主の村主浩二さんを訪ねた。

昼時、どこからともなく味噌と脂の焦げる匂いが、商店街の食堂から漂う。

埃だらけのウィンドーに、亀山名物「味噌焼きうどん」の但し書きと蝋細工の見本。

名物ならばその由来はと、発祥の店を探した。

駅の北側をしばらく西へ向うと、「亀とん食堂」なる暖簾を掲げた店を発見。

店の脇から、味噌と脂の匂いが襲い掛かってくる。

店内は既に満席。

まだ昼だというのに、ジョッキ片手の赤ら顔が鉄板を突く。

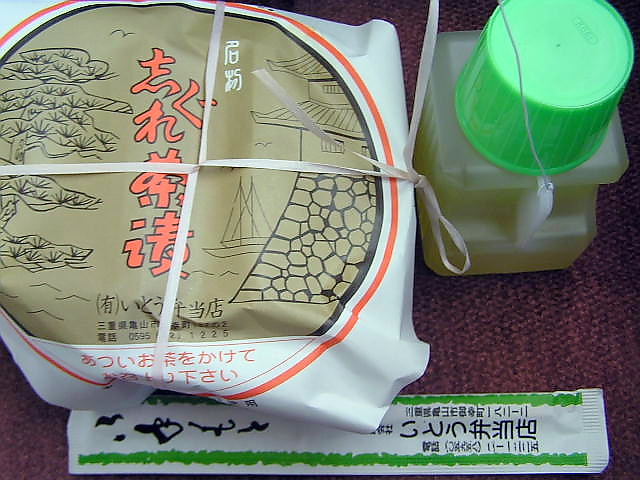

「ご注文は?」と問われ、迷うことなく、味噌焼きうどんを所望。

すると「何の?」と切り返された。

「・・・何のって?そりゃあ、うどんでしょ」。

あまりの頓珍漢なやりとりを見かね、隣りの客が解説を買って出た。

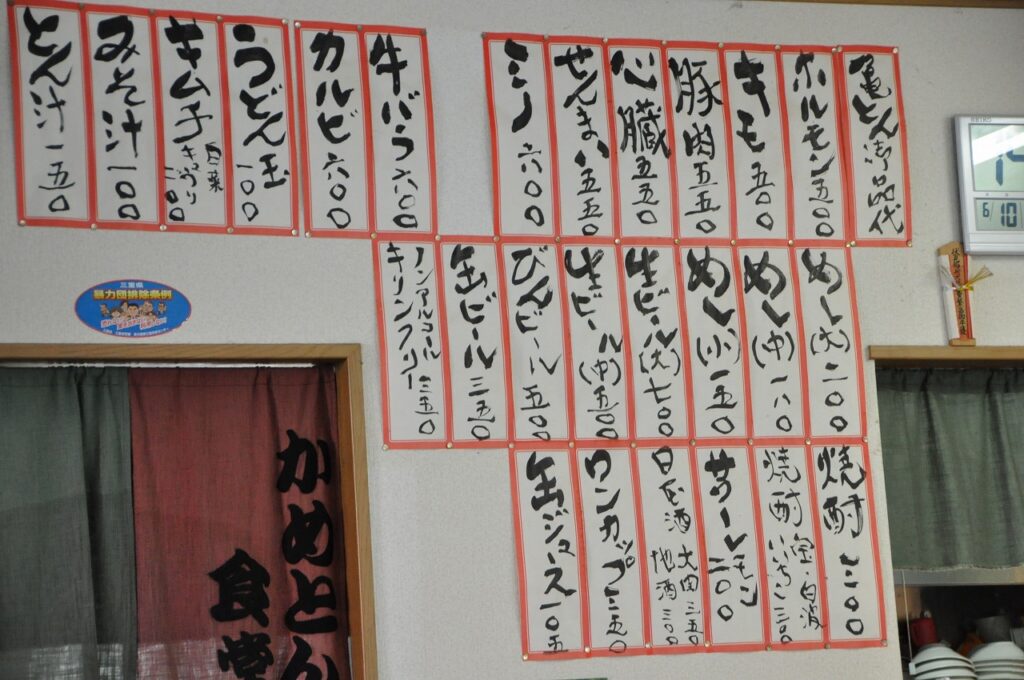

「ここにはなあ、『味噌焼きうどん』と言うメニューはないんや。まず初めに好きな焼肉を注文するんさ。トンちゃんや牛ホルモンにカルビとか、何でも好きなんを。それとうどん玉を頼んで、肉とキャベツのブツ切り炒め、そこへうどん玉を放り込んだら味噌焼きうどんの出来上がりやさ。これがここらの者が、昔から食べよる本物。それをB級グルメで町興しとか言い出して、あちこちで売り出すようになったんさ」。

そう言うと隣の客は、美味そうにビールを飲み干した。

「はいっ、トンちゃんにうどん玉。お待っとうさん」。浩二さんが、コンロに火を点けた。

浩二さんは昭和15(1940)年、名古屋市で5人兄弟の4番目として誕生。

大学を中退すると楽器販売会社に勤務。

だが昭和37年、父の在所の亀山へ家族で移住。

母がその年に開業した、亀とん食堂を手伝うことに。

「最初は普通の食堂で仕出し弁当とかもしよって。昭和44年からやわ、ホルモン専門店にしたんわ」。

昭和49年、鹿児島出身の千鶴子さんと結ばれた。

「あれが三代目になる、女房の弟の倅や」。

「爺、オイは継ぐなんち、まだ一言も言うとらんとよ」。甥の萩木場明さんが、笑いながら打ち消した。

味噌焼きうどんの由来を問うた。

「そんなもん、味噌焼きうどんなんて、決まったもんは無い。知らん間にお客さんが、焼肉にうどん玉放り込むようになっとったんやで。そしたらそれが美味いもんで評判になって。ええっ?味の決めて?そりゃあ肉に絡める味噌やろ」。

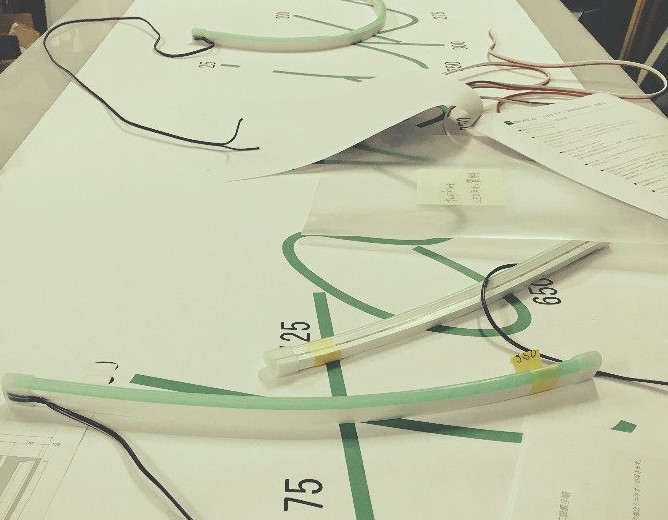

亀とんの味噌ダレは、八丁味噌、醤油、砂糖、焼酎、酒、味醂、ニンニク、一味、胡麻油、胡麻を調合。

「それともう一つ、最大の隠し味は何と言ってもこれやさ」。浩二さんは悪戯っ子のような表情を浮かべ、ビールを取り上げた。

「ここが味噌焼きうどん発祥の地かって?元祖は、家よりちょとだけ先にやり出した、この先の兄の店やわ」。

味噌ダレに溶け出した肉の旨味が、真っ白なうどんに纏わり付く絶品の味。

気取らぬ店の、気負わぬ庶民のおご馳走。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。