今日の「天職人」は、三重県松阪市大黒田町の「びっくりうどん職人」。(平成20年8月26日毎日新聞掲載)

父と自転車二人乗り 真っ暗闇を港へと 釣り糸垂れて防波堤 獲らぬ狸の皮算用 空魚篭(からびく)提げて朝陽浴び 父と帰りにうどん屋へ 盥(たらい)のような丼の びっくりうどん腹一杯

三重県松阪市大黒田町、稲葉屋びっくりうどんの三代目、林武男さんを訪ねた。

伊勢参宮道と熊野古道へと通じる、追分からほど無い松阪市大黒田町。

「おお~い、びっくりさん。なんやもう仕舞いなん?」。

暖簾を仕舞い込もうとしている店主の背中に、客が声を張り上げた。

それもそのはず、時間はまだ昼の一時を回ったところ。

「ここ7~8年ほど前から、朝6時に店開けて昼は1時半頃まで。それでたいがい売り切れ御免やわ。昔は夜も遅まで開けとったけど、今しはバイパスやら何やら新しい道ができてもうて、人の流れも変って誰あれも歩かへん」。武男さんは親しみのある笑顔を向けた。

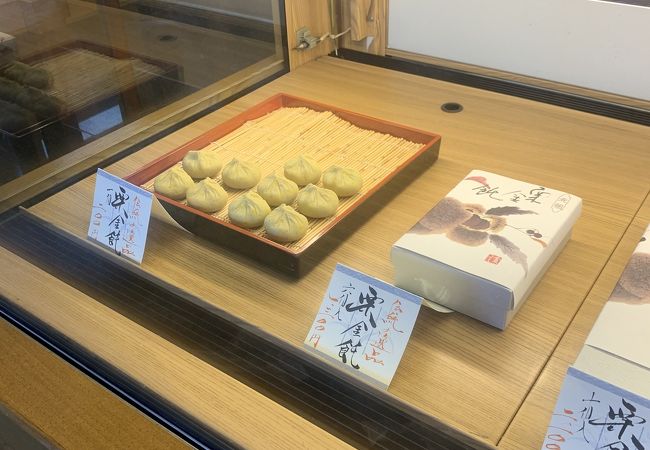

びっくりうどんは、祖父が大正時代に「安て、ようけあって、美味い」を信条に、洗面器のような丼にうどんを並々と盛り付けた名物だ。

「本当の屋号は稲葉屋やけど、商品名のびっくりうどんの方が名が通っとんやさ。せやで周りの者(もん)らに、子ども頃から『びっくりの倅や』って呼ばれよったし、今しは『びっくりさん』やわ。コックリサンとはちゃいまっせ」。

武男さんは昭和13(1938)年、4人兄弟の長男として誕生。

昭和28(1953)年、中学を出ると直ぐ家業に就いた。

「あの頃は丼をリヤカーに積んで、一日に50~60軒も出前せんならんのやで。自転車やと丼が重とてかなんのやさ」。

昭和40(1965)年、鳥取県出身の京子さんと結ばれ、女子三人を授かった。

「今もなぁ有り難いことに、一番下の娘が手伝(てっと)うてくれとりますんさ」。

びっくりうどんの朝は早い。

夜中の3時半に起床しそのまま仕込が始まる。

まずは鰹節と煮干で1時間半かけて出汁をとり、祖父の代から受け継がれる甕へ。

客の好みに応じ、濃い口2甕、薄口1甕が満たされる。

「そうこうしとると5時頃に製麺所から生うどんが届くもんやで、それを40分かけて湯がき、水に冷やして玉うどんを作るんやさ」。

すると間も無く一番客が、午前6時の開店と同時に姿を現す。

「朝早いお客さんは、タクシーの運転手さんやら現場へ出向く前の建設作業員やったり。人生色々やで」。

大半の客が名物びっくりうどんやカレーびっくりを次々と所望する。

まず注文が入るとうどんを温め、直径25㌢ほどの洗面器のような丼に入れる。

次にうどん汁(つゆ)にネギ・牛肉・筍・竹輪・鳴門を入れて炊き、水溶きカレー粉を加え一煮立ちさせれば、夏バテも吹き飛ぶ人気のカレーびっくりが完成。

一日に200食が、わずか午前中だけで完売となる。

「常連さんはカレー好きが多いんちゃうやろか。だから店ん中がいつでもカレー臭いんと違う?よう友達に言われるもん。『あんたが来るとカレーの匂いするわ』って」。

この店に30年勤めるという、パート従業員、木村すみこさんが笑った。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。