来たる1月15日は、飛騨市古川町の「三寺まいり」です。

しかし今年は、コロナの影響もあり規模縮小とのことです。

でも地元飛騨古川の方々にとってこの「三寺まいり」は、何があっても無くとも、200年以上も前から続く独特の伝統風習。

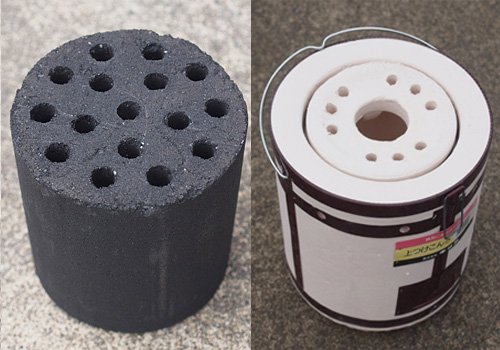

親鸞聖人のご恩を偲び、町内の3つの寺、円光寺・真宗寺・本光寺を詣でるならわしであり、掛け替えのない静かな雪闇に、そっと和蝋燭を灯し手を合わせ祈る祭典です。

その昔野麦峠を越え、信州へ糸引きの出稼ぎに行った年頃の娘たちが、この日は着飾り瀬戸川の川べりを歩き、三つの寺に手を合わせ良縁を期したそうです。

それがいつしか「嫁を見立ての三寺まいり…」とまで、飛騨古川の小唄にも唄われるようになり、縁結びが叶うおまいりとして全国に知られていったものです。

ぼくは仮初めにも、未だ飛騨市さんから「観光大使を辞退願いたい」とのお言葉もありませんので、厚かましくも飛騨市さんに何のご恩返しも出来ないまま、「飛騨市観光大使」を名乗らせていただいております。

大恩ある飛騨市の皆々様に申し訳ない限りです。

せめて今ぼくに出来ることは、ぼくの唄の「三寺まいり」をブログにアップさせていただくくらいです。

でもいつか、いつの日か、飛騨市の皆様のご恩に報いるつもりです。

「三寺まいり」

詩・曲・歌/オカダ ミノル

瀬戸川に 明りが燈る 雪闇浮かぶ 白壁土蔵

千の和灯り 千の恋 千の祈り 白い雪

飛騨古川 三寺まいり 娘御たちの 願い叶えや

瀬戸川に 灯篭流し お七夜(しちや)様に 掌を合わす

千の和灯り 千の恋 千の祈り 白い雪

寒の古川 三寺まいり 娘御たちに 縁紡げや

嫁を見立ての 寺詣り 小唄も囃す 白い息

飛騨古川 三寺まいり 娘御たちの 願い届けや

どうかどうかコロナを一日も早く乗り越え、再び皆様と共に飛騨古川の「三寺まいり」に詣でることができますように!

今年も遠くからではありますが、飛騨古川の地に向かって手を合わせたいと思います。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。