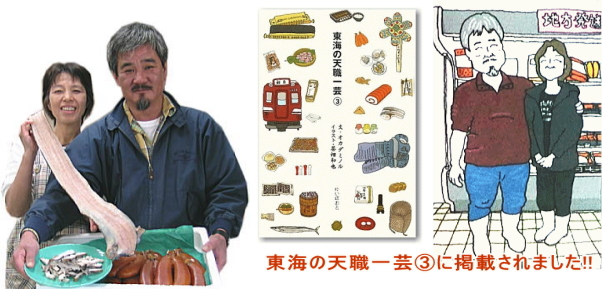

今日の「天職人」は、三重県伊賀市上野の「コロッケ屋」。(平成21年6月3日毎日新聞掲載)

土曜の午後を待ち侘びて 下校の鐘に飛び出した 玄関先で鼻を引く 味噌汁オジヤおご馳走(っつぉ) 月に一度の土曜日は 父も半ドン早帰り その時だけはもう一品 コロッケ付きの大振る舞い

三重県伊賀市上野。西澤のコロッケ、主の西澤信雄さんを訪ねた。

古い町並みの一角に、客が列を成す店がある。

「数年前からバスを何台も連ねて、ツアー客がやって来るようになったんさ。それで揚げたての、熱っいコロッケ頬張って」。信雄さんが自慢のコロッケを差し出した。

表面の衣の絶妙な焦げ茶色。

サクサクとした舌触りは、病み付きになりそうだ。

肝心の具はすき焼風味の挽肉に、さらさらとした男爵芋が見事に絡まり、ほのかな甘味を引き出す。

「実家が伊賀牛の肉屋やで、ええ肉使(つこ)とるで」。

信雄さんは昭和12(1937)年、肉屋の三男坊として誕生。

中学を出ると父から告げられた。

「お前、何とか自分で身を立てろ」と。

「ほんでもアカンわ。遊び呆けてコレばっかで」。小指を突き立てながら笑った。

「そんな頃に、コロッケ屋の話しが出たんやさ。当時、行商のコロッケが1個3円50銭で、これぐらいならもっとええ味出せるやろうって」。

関西へ出掛けてはコロッケを食べ歩き、試行錯誤の毎日。

そして昭和30年、大阪で知り合った当時18歳の桂子さん結婚。

翌年6月、ついに実家の肉屋の隣りに、コロッケ屋を開業した。

「『試食やで、ただで食べてってぇ』ゆうて、300個くらい食べてもうたかな」。

すると皆が口を揃え美味いと。

「そしたら『お前これなんぼで売るんや』って。『ほなラッキーセブンの7円でどないや』ってな調子で」。

他所の倍の値段にも関わらず、連日200人近くが開店を待った。

「ほんでも涼しなると、お客が肉屋へ逃げて行きよる。やっぱり揚げ物は、暑い時やないと売れやん」。

最初の4~5年は、晩秋から春先までコロッケ屋を休業し、肉屋を手伝った。

「東京オリンピックの年やったわ。子が出来たと思ったら死産で、女房まで癌に蝕まれて」。

10日に一度の割合で、タクシーを2時間半飛ばし、入院先の大阪へと見舞った。

だがその甲斐無く妻は他界。

初盆を終えると、周りの勧めで従兄妹の美智子さんと再婚。

一男一女を授かった。

絶品のコロッケ作りは、午前3時から6時間かかる仕込みに始まる。

まず伊賀牛の肉とスジをすき焼き風に煮込む。

次に男爵芋とみじん切りにした玉ねぎを加え、塩胡椒で味を整える。

そしてオリジナルの型にネタを入れて形成し、衣を付け食パンの耳を乾燥させたパン粉を塗し、油で揚げれば完成。

夏の最盛期には、日に3500個が飛ぶように売れて行く。

「ある日大手のメーカーから『いくらやったら、レシピを教えてくれるか?』って訪ねて来てな。そんなもんあかんわ!お客さんと半世紀かけて、共に作って来た味なんやで。大量生産されたって、同じ味は出来やん」 。

1個157円の庶民のおご馳走。

コロッケ一つに惜しげもなく生涯を費やした男は、半世紀前と何一つ変らぬ笑顔で、今日も客を出迎える。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。