今日の「天職人」は、岐阜県飛騨市古川町の「和蝋燭職人」。(平成22年1月13日毎日新聞掲載)

川面浮かべた灯篭は 初雪よりも穢れない 芽生えた恋の渡し舟 三寺まいり雪の宵 瀬戸川揺れる恋灯かり 二人屈んで手を合わす 千の灯かりと千の恋 飛騨古川は雪の中

岐阜県飛騨市古川町で明和年間(1764―72)創業の三嶋和蝋燭店、七代目主の三嶋順二さんを訪ねた。

小さな灯明が瀬戸川沿いに揺れ、穢れなき真っ白な雪が、娘たちの晴れ着の肩へとそっと舞い降りる。

「嫁を見立ての三寺まいり」とまで小唄に詠われる、飛騨市古川町に300年以上前から続く三寺まいり。

今年も15日の夜に恋の灯明が灯る。

「本当は、親鸞聖人を偲ぶ仏事なんやに。それが明治・大正の頃からやさ。野麦峠越えて信州へ糸引きの出稼ぎに行った、年頃の娘たちが里帰りして、着飾って瀬戸川縁を歩いて参拝するようになってな。それでいくつもの恋が芽生え、小唄にまで詠われるようになったんやさ」。

作業場には、七輪で熱せられた大鍋から、白蝋の淡い匂いが立ち込める。

順二さんは昭和21(1946)年、4人兄弟の次男坊として誕生。

「戦後になると急速に家庭から和蝋燭が消え、西洋電灯に取って代わられて。父は自分の代で、店仕舞うつもりやったんやさ」。

だが高校2年の年だった。

「NHKの日本の伝統っていう番組で取り上げられて。日本から和蝋燭が消えてしまうから、資料に残したいと。そりゃあ父は複雑な思いやったやろな。でもそれが放送されると、全国各地から家を訪ねて来るようになって。それで父も辞めるに辞められず。だからそれからも細々と家業を守っとったんやさ」。

順二さんは高校を出ると、地元の製薬会社に入社。

製造に携わり10年が過ぎようとしていた。

「そろそろ手伝いせんと」。

昭和48年、会社を辞し家業に入った。

「子どもの頃から、父の手捌きを見てはおりましたが、見るとするでは大違い。完全に体が覚え込むまで、15年ほどかかりましたわ」。

店の入り口左手が作業場。

2㍍4方ほどの小間が2つ並んでいる。

「左が父、右の奥が私。平成12年に父が亡くなるまで、親子で並んで生掛してましたんやさ」。

昭和52年、隣町から洋子さんを妻に迎え、二男二女が誕生。

八代目はと問うた。

「一番下の息子が小学生の頃『俺が継ぐぞ』と言うとりましたが、どうなることやら」。

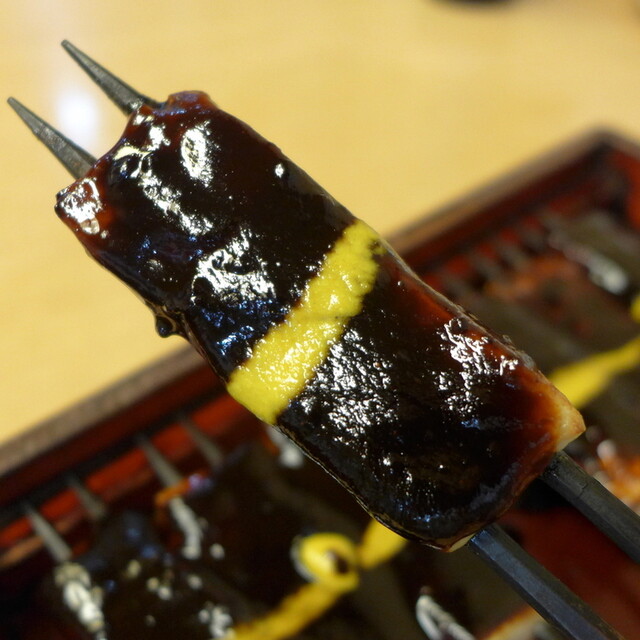

三嶋の和蝋燭作りは、毎年秋11~12月に九州・四国・近畿地方のハゼノキから取った実を乾燥させ、それを蒸してから搾り出した白蝋を、大鍋で溶かすことに始まる。

70~80度に熱せられた蝋液を臼に移し、擂粉木で1時間ほど練り上げる。

次に竹串の先に和紙と藺草の灯心を巻き付け、上から真綿を巻いて止め、蝋液の中を11~2回潜らせ1回で1㍉ずつ太さを出す。

そして先端部分を炭火で暖めた庖丁で切り落とし、芯を出して竹串を抜き取る。

最後に朱の顔料を混ぜた赤い蝋液を生掛すれば完成。

「和蝋燭の仄かな灯りは生きものやさ。家族の笑い声に合わせて揺れるんやで。まるでご先祖様が笑ろとるみたいにな」。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。