今日の「天職人」は、三重県伊勢市八日市場町の「小西萬金丹当主」。(平成22年6月19日毎日新聞掲載)

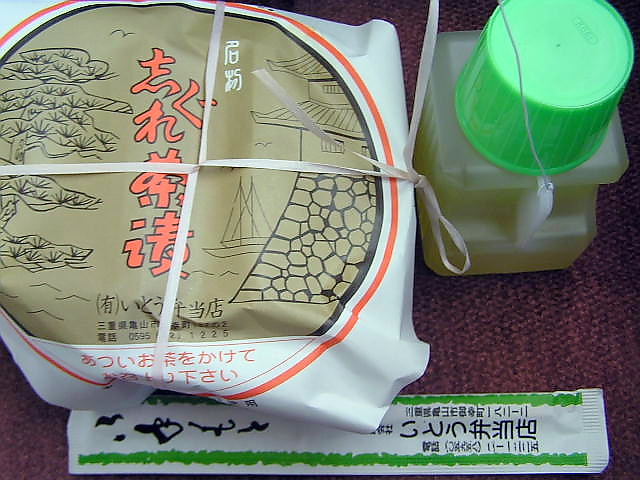

御蔭参りの昔から 伊勢の土産は数あれど 何は無くとも伊勢暦 伊勢白粉に萬金丹 初瀬参宮別街道 上り下りの旅枕 山海の幸の御食つ国 つい食べ過ぎて萬金丹

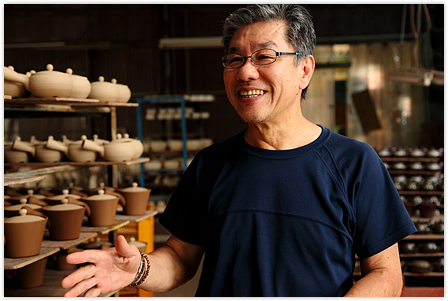

三重県伊勢市八日市場町に今も残る、大和大掾小西萬金丹本舗。奥の間に十六代目を継ぐ4男小西治さんと、長女で十五代目を務めた佐藤瑞子さんを訪ねた。

伊勢神宮へと続く旧参宮街道。

切妻造りの商家が、今もひっそり時の流れに抗うように佇む。

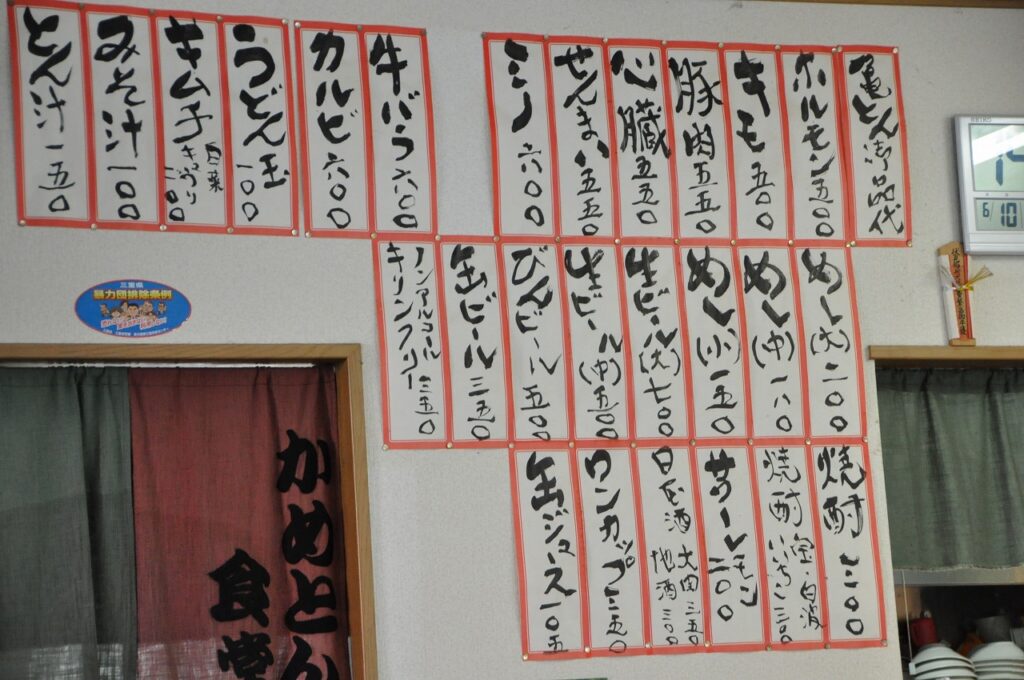

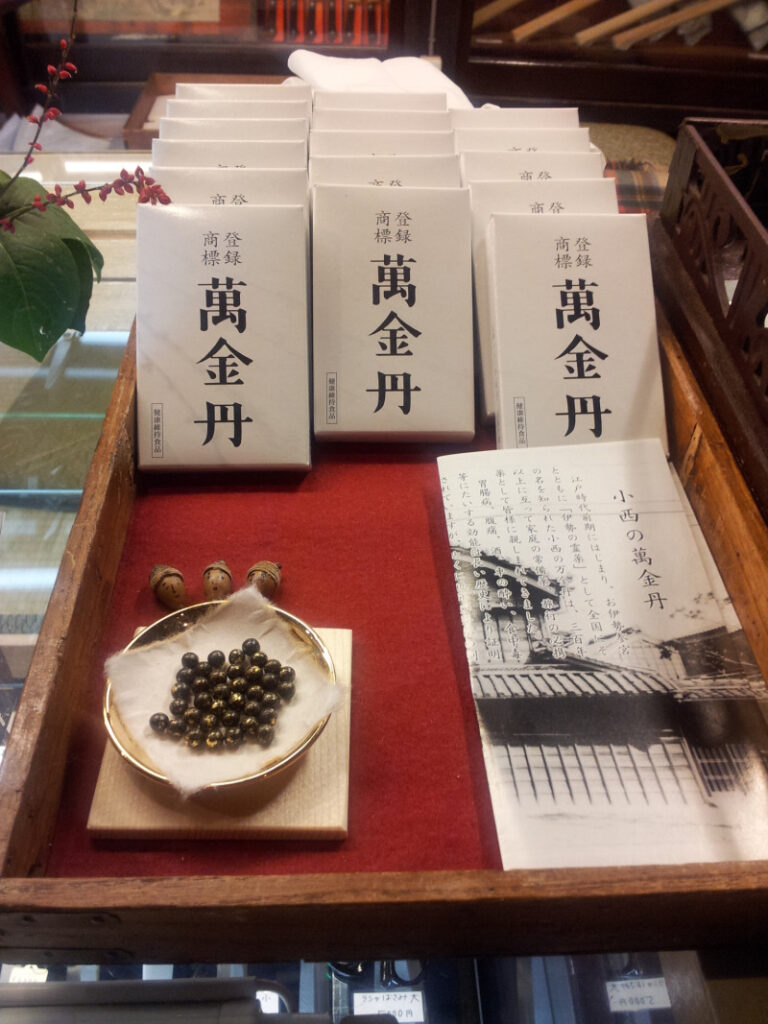

開け放たれた座敷には、漆黒の立て看板に、「まんきんたん」の金の文字。

伊勢の霊薬「小西萬金丹」は、遥か330年以上もの昔から、全国で常備薬とし重宝がられた生薬だ。

「私は長女でしたで、昭和36(1961)年にこっから嫁に行ったけど、弟らはみんな勤めに出てもうて。だから母が亡くなってからこの人が跡継ぐまで、私がボチボチ店番して。元々小さい時から、家業に興味もあったでな」。瑞子さんが傍らの治さんを見つめて笑った。

「私は58歳まで、伊勢の市役所に勤めしてましてな。せやで当主ゆうても、まだ新米ですんさ」。治さんは照れ臭げだ。

伊勢国司、北畠家の家臣であった日置越後守清久は、主家滅亡後に医道を志した。

そして堺の小西家で秘方を譲り受け、姓を改め延宝4(1676)年に創業したのが小西萬金丹の始まりだ。

「戦時中、私がまだ小学校の低学年の頃やわ。ガンジャ(製丸師)さんが寒の厳しい頃にやって来て、1月ほど滞在するんやさ。それで萬金丹の生薬を、クルクルッと器用に丸めて丸薬にしてな。その手付きを見るのが好きやって、飽きやんと1日中眺めとったんやさ」。瑞子さんが目を輝かせた。

萬金丹の製造は、まず主原料となる阿仙、甘草、桂皮、丁子、陳皮など、乾燥した固形の薬草を、石臼や薬研で卸し、粉にする作業に始まる。

次に馬毛の網の粉篩器にかけ、さらに木目の細かい粉にする。

そして練り鉢に移し、寒梅粉と繋ぎになる米粉を足して手練り。

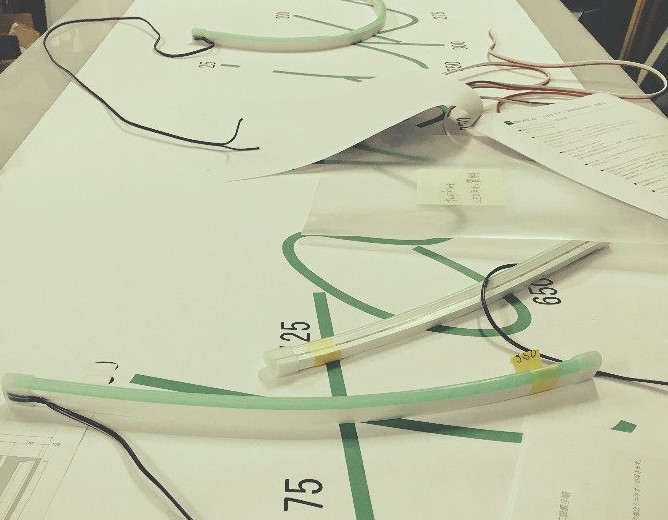

練り上げた原料を製丸機の中へ入れ、心太突きの要領で小穴から6~7㍉程度押し出し、細刃の刃物で切り取って、製丸台の上へ1列ずつ順に並べる。

それを繰り返し、製丸台の上が一杯になったところで、取っ手の付いた平板を被せ、円を描くように丸薬に仕上げる。

「まるでその手付きが神技のようでな。ガンジャさんの傍らで、くっついてよう見よったもんさ」。

しかし平成19年の薬事法の改正に伴い、庶民の伝統薬は、健康維持食品へ。

「木香の代わりに阿仙を増やして。今しは富山の製薬会社さんに、委託で作ってもうとんやさ。でも薬効は、昔と代りませんに」。と治さん。

奥座敷には、江戸時代の貴重な製薬道具から、製丸機までが一堂に保存されている。

「この人は独身やで、私とこの娘が継いでくるとええんやけど。ご先祖さんが遺した、伝統の家業やでな。壊したるんと、壊れてくんのとは違うで」。

瑞子さんは、享保8(1723)年に宮家より賜った、大和大掾の許状を見つめた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。