今日の「天職人」は、三重県松阪市飯高町の「でんがら職人」。(平成22年10年10月30日毎日新聞掲載)

梅雨も盛りの半夏生 庭木に宿る雨蛙 田植えも終えた縁側じゃ 家族総出で茶の宴 餡の匂いが立ち込めりゃ 「でんがらまだか」子が騒ぐ 「さあ蒸したてを召し上がれ」 婆ばが盆を差し出した

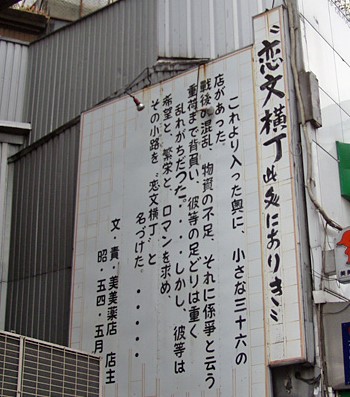

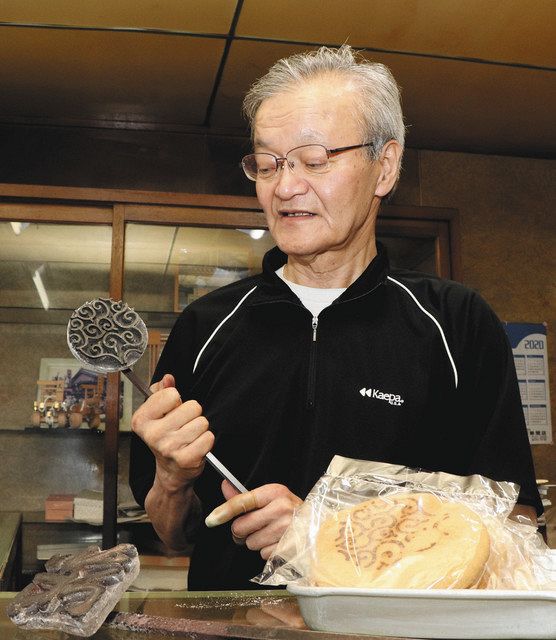

三重県松阪市飯高町のおふく茶屋。女将の中前たつゑさんを訪ねた。

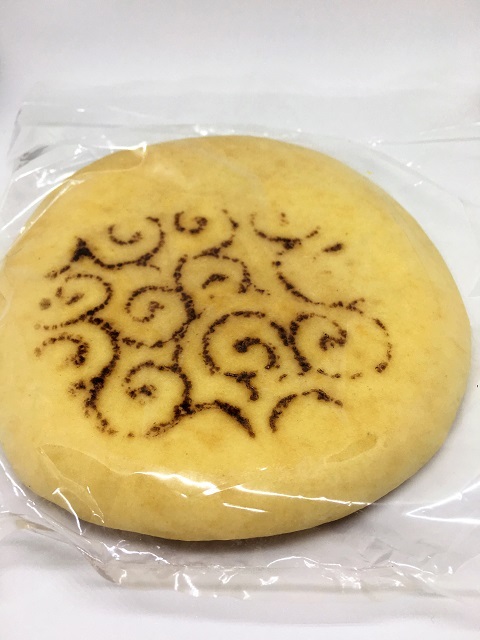

「ここらは都会とちごて、ハイカラなもんなんてありませんのやさ。一山越えたら、そこは大和(奈良県)やし」。森の静寂に抱かれる中、たつゑさんがこの地方に伝わる郷土菓子の「でんがら」を差し出した。

「ここらでは、野上がり饅頭ゆうんさ。昔は田んぼが一段落する半夏生を待って、銘々の家々で作って食べたもんやさ。子どもの頃は、それが待遠してかなんだ」。

でんがらとは、朴の葉に包んで蒸した、柏餅のようなもので、四角い形が特徴だ。

由来は、「田上がり」が訛ったとも、また朴の葉で包み、細く割いた棕櫚の葉で十文字に結ぶため、「田」の字に見えるからとか。

たつゑさんは昭和16(1941)年、9人兄弟の下から2番目として誕生。

中学を出ると、家業である農林業を手伝いながら、花嫁修業を積んだ。

昭和40年、遠縁にあたる信次さんに嫁ぎ、二男一女を授かった。

「ちょうど平成に改まった頃やった。義母を中心に地元の主婦5人が集まって、飯高町の伝統食であるでんがらこさえて、村興ししよゆうことになったんさ」。

翌平成2年には、たつゑさんも仲間に加わった。

「初代の人らが、なあんも無いところから、一から始めやしてな。さぞかし、大変なことやったろと思いますわ」。

平成12年、義母らの引退でたつゑさんが、女将を務めることに。

「初代の方らから『でんがらの火を消さんといてな』って、えらい責任の重いバトン渡されてもうてな。今しも5人のベテラン主婦で、みなで助けおうてやっとんやさ。えっ?歳か?確か、上が80歳越えで、一番わこても62歳やな」。茶屋にたつゑさんの笑い声が響いた。

飯高町名物のでんがら作りは、朴葉を6月頃に山から一年分取って、塩漬けする作業に始まる。

次に小麦粉、米粉、餅粉、片栗粉と熱湯を入れ手捏ねする。

そして小豆を1時間炊き上げ、漉し器で漉し、砂糖を混ぜてもう一度煮て漉し餡に。

次に餡を一口大に丸め、切り分けた生地を掌で伸ばし、餡を包み込み四角に形成。

それを広げた朴葉で包み、細かく割いた棕櫚の葉の紐で、十文字に結んで約25分間蒸し上げれば完成。

「何で四角かって?昔は丸うしよった時もあった。せやけど棕櫚の紐できつく結ぶと、真ん中だけがくびれてもうて、雪だるま型になってしもて。せやもんでいつの間にか、今しのような四角い長方形になってったんやろ」。

天然無添加の素朴なでんがらは、白と蓬の二種類。

「遠方から里帰りする人らは、必ずでんがら食べに寄っとくれるんさ。私らもそれが楽しみでな。中には何10個と持って帰る人もおるんやさ。帰って冷凍しといて、でんがらが恋しなったら、解凍してまた食べるんやと」。

遠き古里の味「でんがら」。

朴の葉をめくった瞬間、今は亡き母の匂いがした。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。