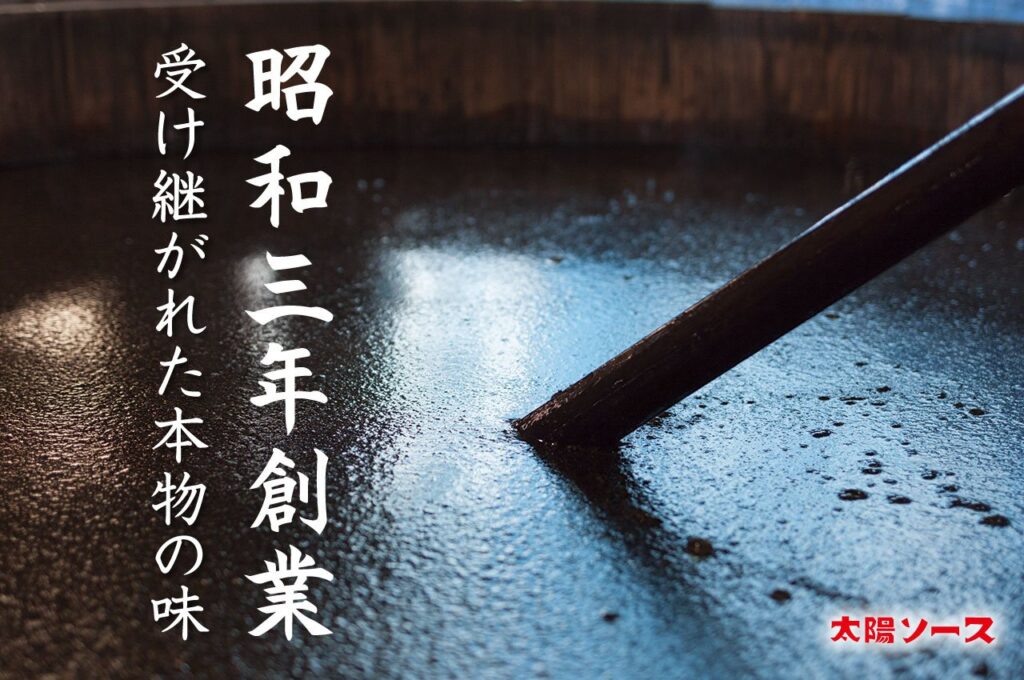

今日の「天職人」は、三重県津市阿漕町の「造酢職人」。(平成23年1月29日毎日新聞掲載)

レモンのような酸っぱさが 初めて交わす口付けと 誰かの言葉真に受けて 大人になる日夢に見た しかし夢とは大違い 甘酸っぱさに生臭さ 「何食うたの?」と尋ねれば 「酢鯖、海鼠酢、酢蓮根」

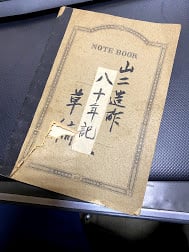

三重県津市阿漕町で明治20(1887)年創業の山二造酢。五代目造酢職人の岩橋邦晃さんを訪ねた。

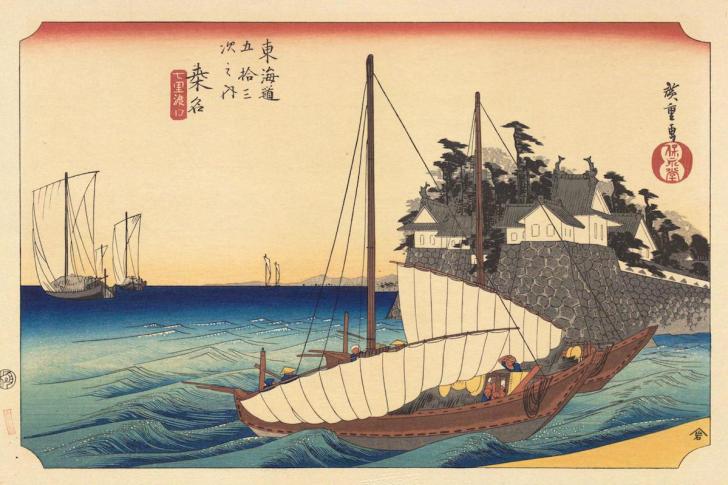

かすかに残る鄙びた町並み。

旧参宮街道の往時を偲びながら行けば、何処からとも無く甘酸っぱい香りが漂う。

ふと見上げてみれば、古い黒壁の醸造所から、冬空にレンガ組の煙突が突き出している。

玄関から奥の蔵に向い、一直線にトロッコ用のレールが埋設されている。

「昔はこのトロッコに荷を積んで、蔵から出しては表の荷車まで運びよったんですやろ」。

邦晃さんは昭和48(1973)年、3人兄弟の長男として誕生。

「父親が帰って来ると、プゥーンと酢の臭いが漂って、それが子ども心に嫌やったんさ」。

大学を出ると「外飯食って来い」と、味噌醤油の醸造所へ修業に。

「来る日も来る日も醤油の瓶詰めや、味噌掘りばっか。味噌樽に登って、スコップで味噌掘って、60㎏の桶に5樽も掘ったら、もう疲れてもうて出来やんだ」。

平成9年、親の体調悪化で家業へ。

「3年の年季明けを待たずに」。

山二の醸造酢は、発酵桶を強制的に攪拌し発酵させたりはしない。

たっぷりと時間を掛け自然の力で静置発酵を促すのが決め手。

「だから口に入れた時にツンと来ず、まろやかな優しい酸っぱさになるんやさ」。

120年以上も続く「ヤマニ酢」造りは、同県久居市の造り酒屋から仕入れる酒粕を溶かす作業に始まる。

「この酒粕も創業当時からのもんですに」。

そして絞り汁にアルコールを入れ、前に仕込んだ種酢を混ぜ、40℃の湯を足し発酵桶に。

すると丸2日で一面に膜が張り、上から酢酸菌を撒く。

そのまま20日ほど常温で寝かせるとアルコール分が酸っぱさを帯び、発酵が終了。

次に1ヶ月間熟成させ、1回濾過し、さらに綿が詰め込まれた濾過器を2度通す。

「寝る子はよう育ついいますやろ。そうすると、琥珀色の熟成した色合いが出るんやさ」。

程よくまろやかな酸っぱさが魅力の、100年定番商品「ヤマニ酢」が、平成の世に産声を上げる。

「蔵には200種類ほどの菌が、ずっと住み憑いとるんやさ。世界中にはもっとよおけの菌があるやろが、家の菌はここに一番おおとる(適している)んやろな」。

邦晃さんは濃厚な酸っぱさが漂う、2階の発酵熟成蔵へと導いた。

そして発酵樽の保温のため、被せられた筵を捲り上げる。

「ブツブツと、何や話してますやろ」。

一面の白い膜に、気泡が浮かび出でては弾ける。

まるでヒソヒソ話でもしているようだ。

知人の紹介で平成15年、同県松阪市出身のいせさんと結ばれ、一男一女を授かった。

「ひょっとしたら家の子どもらも、おんなじことおもとんやろか?私が家に帰ると、酸っぱい匂いがするって」。邦晃さんは自分の白衣を見詰めて笑った。

機械化量産の早熟な酢っぱさは、大自然の底力にゃ到底敵わぬ代物。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。