今日の「天職人」は、三重県松阪市大黒田町の「ニット編み職人」。(平成23年6月18日毎日新聞掲載)

古びたセーター糸解き 腕でかせくりお手伝い 母は毛糸を玉にして 魔法の編み機をシャーシャーと どんな仕掛けかわからんが 母はハンドル右左 するとたちまち摩訶不思議 メリヤス編みが顔を出す

三重県松阪市大黒田町、昭和40(1965)年創業の山本ニット。創業者の山本妃佐子さんを訪ねた。

「タバコの火で穴の開いた、お父ちゃんのあのみすぼらしいセーターも、ほれっ、あんたのトックリに早代わりや」。

昭和も半ばの頃。

母は月賦で手に入れた、念願の編み機でセーターやマフラー、それに腹巻までも編み上げたものだ。

父と自分の、昔のセーターを解いては継ぎ足し。

「私らかてそうでしたんさ。物の無い時代でしたやろ。姉のお古で作り直したり。でも物の無いのが幸いして、自分でなとかするしかないで、逆にお洒落心の灯も点いたんやさ」。妃佐子さんは華やかな花柄のニットが、とてもお似合いだ。

「思い切って華やかなもんを身に着けると、気持ちまで明るうなりますやろ」。

妃佐子さんは昭和7(1932)年、大阪の高畑家で6人兄妹の次女として誕生。

戦時中、父の実家があった松阪市飯南町に疎開。

終戦後一旦大阪へと戻ったものの、昭和21年に家族で飯南町へと移り住んだ。

翌年中学を出ると、材木屋で事務員として勤務。

そこで巡り会ったのが、終世連れ添う山本修吾さんだった。

「主人の兄がその材木屋をしてましたんさ」。

昭和24年材木屋を辞し、大阪の服飾専門学校へ。

「ちょうど両親も大阪へ戻ってましたし、服飾の勉強がしとて」。

やがて修吾さんとの遠距離恋愛が実り昭和29年に結婚。一男一女を授かった。

昭和40年、子育ての忙しさからやっと手が放れた頃だった。

「主人は材木の本業以外にも、とにかく商売が好きで。大阪の親類がベビー用のニット製造をしとったもんで、今度はそれやって。私が親類からなろ(習っ)て、近所の人らにパートしてもうて」。

妃佐子さんの山本ニットが産声を上げた。

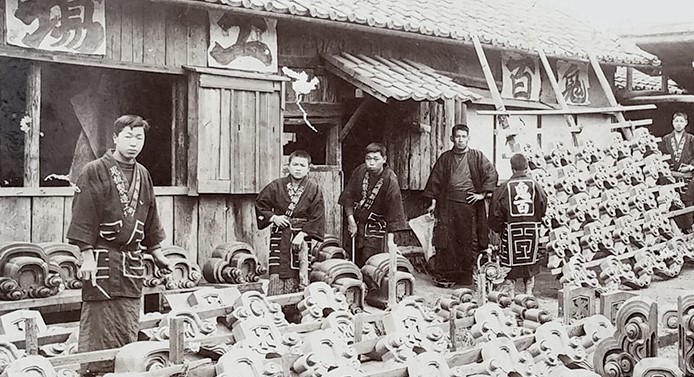

「最初の頃は手横機(ニット編み機)が5~6台で、立ったまま作業してました」。

しかしベビー服では、加工賃が少なく成り立たず、やがて婦人物へ。

「徐々に機械化の波が押し寄せて来ましてな」。

昭和45年には半自動、昭和後期には全自動へ。

「昔は1インチ(約2.5センチ)に3本の3ゲージでしたんさ。ところがどんどん針目の数も細こうなって、今しは14~18ゲージですんさ」。

ゲージが細かくなるほど、技術力も要求される。

「熟れて来ると、自然と指先が覚えますんさ」。

ニット編みは、デザインに応じパターンを引く作業から始まる。

次に型紙を起こし、身ごろなら身ごろだけ7着分ほど積み、型紙を当て裁断機で裁つ。

それをミシン掛けし、首周りや袖周りをリンキング(専用ミシンで縫う)。

最後にネームタグを付け、プレスすれば完成。

「ニットは夏暑いと思われがちやけど、化繊のブラウスなんかより風も通すで涼しいもんやさ」。

周りから『素敵ね』と言われる度、人は誰でも簡単に若返る。

妃佐子さんはそう言って笑った。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。