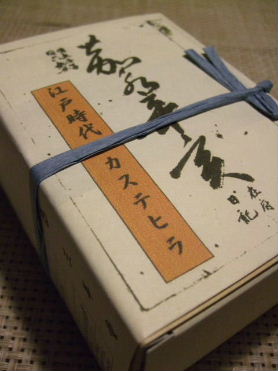

今日の「天職人」は、愛知県豊橋市問屋町の「紙箱職人」。(平成23年9月3日毎日新聞掲載)

里の土産の菓子箱に 千代紙貼って得意顔 浜の貝殻並べ入れ 「お宝箱」と愛娘 やがて娘も嫁ぎゆく その日が来たら箱を開け 幼い君を偲ぶだろう 桜色した貝を見て

愛知県豊橋市問屋町で昭和22(1947)年創業の福益工業所。四代目紙箱職人の白井伸幸さんを訪ねた。

昭和半ば。

母は朝から晩まで、わずかな手間賃仕事の内職に明け暮れていた。

紳士服の仕立てから、型抜きされたゴム製品のバリ取りまで。

季節により仕事内容は異なった。

中でもゴム製品は嵩張り、大きな段ボール箱が茶の間を占拠したほどだ。

当時ぼくは、小学校の低学年。

体もすっぽり納まる段ボール箱を、秘密の隠れ家としたものだ。

ある日、箱の中でうっかり爆睡。

夕餉になってもぼくが戻らぬと、両親を慌てふためかせたこともあった。

「そうそう。子どもらは、段ボール遊びの天才じゃんね」。伸幸さんが、懐かしそうにうなづいた。

伸幸さんは昭和35年、2人兄弟の長男として誕生。

高校を出ると家電製品の問屋に就職。

「普通の商いは、小売店の求めに応じて、商品を納めさせてもらうじゃんね。ところがその問屋では、小売店の注文も聞かんと、『おたくの店は、この夏こんだけ売ってもらわんと』と、有無も言わさず押し付けるだ。ぼくの担当した店のご主人は、体に障害があって、前の在庫もよう捌けんのに。そんなことお構いなしで、次の商品押し付けるらあ。だもんで、手形切ってもらうのも辛くって」。

理想と現実の間で、社会人1年生の心は悲鳴を上げた。

「翌昭和55年、ついに挫折。そのまんま家業に就いて、配達やら雑用の毎日」。

箱屋の仕事は、依頼主の製品に傷を付けず、運びやすく梱包するため、どんな形状の箱に収めるべきか、その設計作業から。次に色やデザインを決め図面に。

そしてトムソンで、段ボールに切れ目を入れ加工。

最後に切れ目から部品をバラシ、カスを取り除き組み立てて完成する。

昭和60年、恩師に誘われ、青年バレーボール教室の手伝いに出かけ、一つ年上の恭子さんに一目惚れ。

伸幸さん恋のスパイクが、恭子さんの心を見事に射抜き結ばれた。

やがて一男一女が誕生。

「その頃でしたわ。縁あって授産施設の方と知り合って。話を聞けば、施設の仲間同士誰もが、楽しそうな顔して直向きに作業に取り組んどると。でも、仕事が少なくって困っとるって言うじゃん。だったらうちの仕事を、手伝ってもらうかと」。

トムソンで切れ目を入れた状態の平板な段ボールのまま、授産施設に持ち込み、切れ目からのバラシとカス取り、組み立てまでを依頼した。

「カス取りは機械でも出来るだけど。こっちの都合だけじゃいかん。施設の方たちのやりがいも考えんと」。

しかし好況不況に伴い、車の部品を入れる箱の注文などは、浮き沈みを繰り返す。

「パートの仕事削ってでも、授産施設への仕事量は減らしたらかんって、そりゃあ大変です。でもそれが相身互いの、信頼関係っちゅーことじゃんね」。

人情味溢れる、町の気のいい箱屋が笑った。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。