今日の「天職人」は、愛知県豊橋市石巻萩平町の「蝮備中鍬先掛け鍛冶」。(平成23年11月5日毎日新聞掲載)

刈り入れ終えた稲田にも 氏神様の笛太鼓 子らが獅子舞い追い駆けりゃ 老いも若きも赤ら顔 祭囃子に合の手か トンカントンカン鍛冶屋から 野良で傷んだ鋤鍬を 汗を垂らして先掛ける

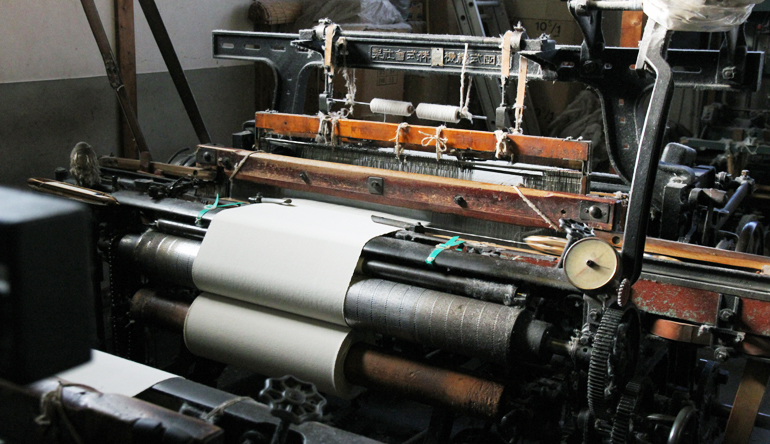

愛知県豊橋市石巻萩平町で、昭和29(1954)年創業の松澤鉄工。農具の先掛け(鍛接)を得手とする、野鍛冶の松澤猪市さんを訪ねた。

「こないだ安かったでって、ホームセンターで買った、蝮備中(鍬)を持ち込んで来たのがおっただ。そしたら直に、こんな風にひん曲がってまっただと」。

確かに蝮の頭を象った鍬の先が、グニャリと曲がり果てている。

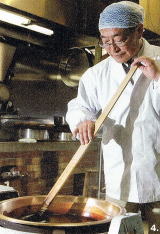

「東三河から三ケ日にかけてこの辺りは、石畑が多いだ。蝮備中は、そんな石畑に最適だけんど、これは中国製の安物だらあ。だで一発でひん曲がてまうわあ」。老いた野鍛冶が、火床に鞴で風を送った。

遠くで祭囃子が聞こえた。

猪市さんは、同県新城市の農家で、8人兄弟の3男として誕生。

国民学校高等科を出ると、静岡県の三ケ日で鍛冶屋の修業に入った。

「母の弟が鍛冶屋で、15歳の年から住み込みで修業したじゃんね。盆と暮れの休みで、半年間も働き詰め。でもって給金は、年季明けまで5年間たったの300円らあ。おまけに1年お礼奉公して、さらにもう一年勤め上げただぁ」。

昭和29年、猪市さんに転機が訪れた。

現在地の近くで、鍛冶屋を営んでいた別の叔父が、交通事故で亡くなり、その道具類を一式買い受けることに。

同年8月、猪市さんの火床に火が入った。

「農具は戦時中の供出で不足しとったらあ。だもんで、そりゃあ忙しかっただ。それに農地改革で、小作人も田畑を手に入れて、皆やるき満々だっただ。今の若いもんらの、農業離れと違ってな」。

3年後に現在地へと移転。

「自分でせっせと煉瓦積んで、炉も切っただ。狸の皮を弁にした、鞴をフコフコやりながら火入れしてな」。

蝮備中、平備中、カツラ備中、室備中(新城市で多く用いられる)、それに平鍬、金鍬、唐鍬と、農具の先掛けはお手の物。

猪市さんの手に掛かれば、どんなに傷んだ刃先でも、たちまち見事なほどに甦る。

しかも丈夫だ。

「そりゃ家が農家だったで、どこに力が掛かって、どんな使い方するかも心得とるだぁ。やっぱり臍に柄の先が来んといかん。くすがれ過ぎ(地面に突き刺さり過ぎ)ると、土の表面が削れんらぁ」。

昭和35年、初子さん(故人)と結ばれ、3男一女を授かった。

野鍛冶の先掛け仕事は、火床の火入れから。

何十回と先達の野鍛冶たちが先掛けた、鋤の刃に鉄を継ぎ足し、鋼を湧かし付け(鍛接)~薬湧かし~本湧かしの順に打ち出す。

「火床の火色を見ながら、後は勘頼り。焼き過ぎると鋼がスッ飛ぶし、焼きが甘過ぎてもいかんだ。でも慣れりゃあ百発百中らぁ」。

猪市さんの元には、100年前の鍬も持ち込まれる。

「3~40回も先掛けたるのもあるだ。でもちゃんと鍛えてやりゃあ、まだまだ使えるだで」。

郷土の農を支え抜く、野鍛冶が赤ら顔で笑った。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。