今日の「天職人」は、岐阜県中津川市の「蝿帳職人」。(平成24年1月21日毎日新聞掲載)

我が物顔で飛び回る 銀蝿追って蝿叩き 蝿取り紙も何のその 卓袱台目掛け急降下 五月蝿いと言う字の如し 付かず離れず纏い付く 蝿帳の網翅休め 両手を擦り南無阿弥陀

岐阜県中津川市のワイルド・バード。蝿帳職人の林明さんを訪ねた。

昭和半ば。

「五月蝿い」の当て字が、物の見事に言い当てるほど、銀蝿が家中を我が物顔で飛び回っていた。

いつからだろう。

顔に纏わり着く奴らを、手で払うこともなくなったのは。

当時は厄介者と、あれほど毛嫌いされた銀蝿も、その姿を見かけなくなると、妙に寂しい気もする。

「昔と違って、蝿が涌くような不衛生なとこも、少なくなったでやろ」。明さんが、作業の手を止め振り向いた。

明さんは昭和23(1948)年、瓦屋の次男として誕生。

高校を出ると、地元の銀行に入り、外交を担当した。

「元々木工仕事が好きやった。得意先の製材所へ通うのが何よりの楽しみで」。

昭和49年、ついに転職を決意し製材所へ。

「当時は材木も、まだ景気が良かってね」。

もっぱら木曽檜の仕入れと、営業販売を担当した。

翌年、銀行の同僚だった歩さんと結ばれ、二男一女を授かった。

銀行から転職する際、やがて一緒になる妻は、反対しなかったかと問うた。

「逆に一杯飲んで、お祝いして貰ったくらいや」。

明さんは、思う存分好きな仕事に打ち込んだ。

「製材した後の端材を利用して、まな板や料亭用の鮨台とか、活け造り用の舟とかを作る、木工職人が何人もおって。木工の方が忙しい時は、『ちょっと手伝ってくれ』と」。

木工好きの明さんにとれば渡りに舟。

二足の草鞋も苦にならなかった。

平成11年、ついに51歳で独立開業。

「どうしても鳥籠を入れる、檜の籠桶が作りたくって。でも製材会社では、販売がままならない。ならば自分でやるかと」。

籠桶とは野鳥の鳥籠を入れる、一回り大きな籠。

「鳥が夜脅えない様に目隠しして、モズや蛇にやられんようにするんや。鶯は籠桶に、和紙を貼ったらんと、蚊に弱いでな」。

全国の鳥屋の名簿を頼りに、さっそく販売を開始。

「今はもう野鳥は飼えんけど、最初の頃はよう出た。仙台から九州まで。特に関東が一番やったわ」。

平成14年、籠桶を目にした問屋から、蝿帳の依頼が舞い込んだ。

「昔は蝿帳も、そこら中に作るとこがあたんやて。でも木取りに手間がかかるって、みんな止めてしまった」。

大手百貨店で通信販売されると、たちまち評判となった。

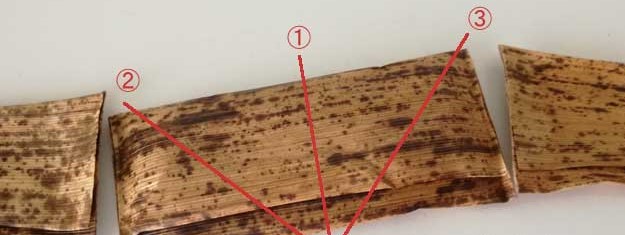

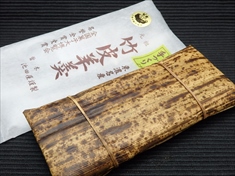

蝿帳作りは、50に及ぶ部材の木取りから。

鉋掛けして臍を切り出し、臍穴を彫る。

そして底板、裏板、網を巻き込んだ側面部材の組み立て。

次に棚板の桟を打ち、天板を側面の臍に差し込む。

そして網を貼った引き戸と、底板に猫足の部材の取り付け。

最後に、木目の美しさが引き立つよう、木地仕上げを施せば完成。

1日掛かりで2本が仕上げられる。

「何より通気性が優れとる。常温の方が、味を損なわん食品の保存に最適やわ」。

五十の賀で得た天職。

木の香漂う東濃檜の蝿帳を、そっと掲げて見せた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。