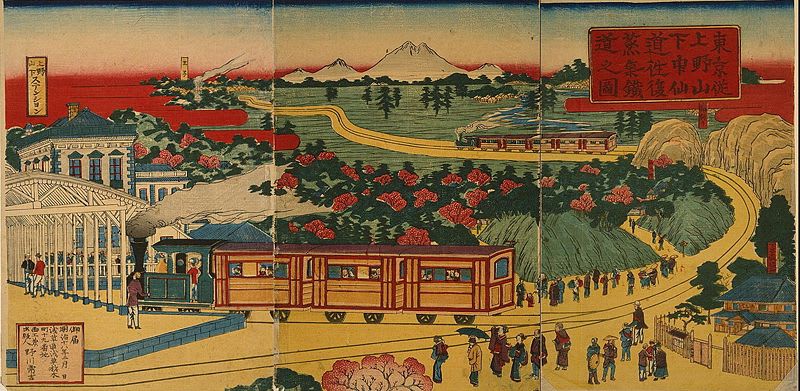

♪汽笛一声新橋を♪

とは、のちの世で謳われた鉄道唱歌。

それも明治5(1872)年9月12日(グレゴレオ暦10月 14日)、新橋―横浜間の日本初の鉄道が開通したればこその賜物である。

当時、新橋―横浜間の所要時間は、約1時間。

現在の2倍以上を要した勘定だったとか。

それから時代を下ること約半世紀。

大正7(1918)年4月18日。

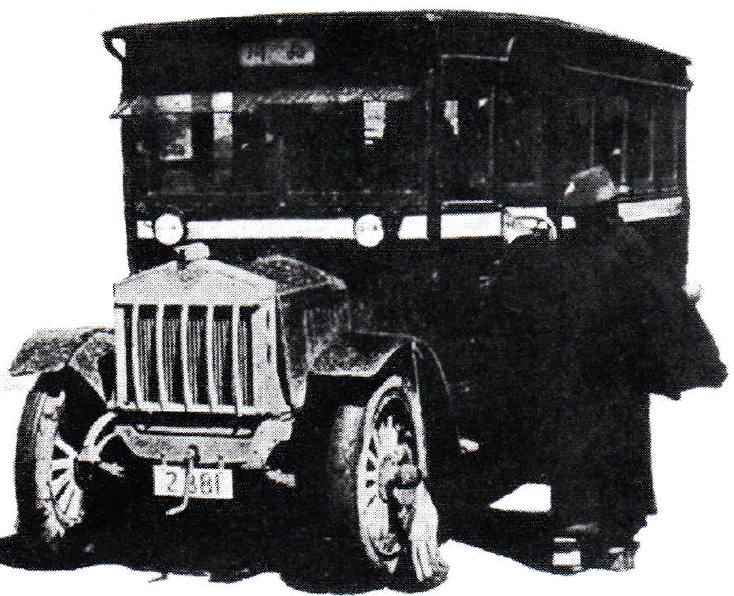

岐阜県の美濃電気軌道(通称/美濃電)に、日本初の女性車掌が登場したというではないか!

しかも元号が大正に改まったとは言え、まだまだ男尊女卑の風潮を色濃く残す時代に。

いやはや天晴れ!美濃電。

つまり昭和61(1986)年施行の男女雇用機会均等法より半世紀以上も前に、美濃電ではいち早く女性車掌の導入に踏み切り、全国の鉄道会社に先鞭をつけていたのだ。

♪私は東京のバスガール発車オーライ♪

コロムビア・ローズの歌でお馴染みの「東京のバスガール」は、はとバスのガイドさんがモデルとか。

その元祖の誕生は、東京青バスが全国初として、バスガール25名を採用した大正9年のこと。

美濃電の女性車掌誕生より、遅れること2年。

しかしこうした女性登用の裏には、避けて通れぬ時代背景もあったそうだ。

美濃電の女性車掌誕生の年には、第一次世界大戦が終結。

国土が戦火に塗れなかった日本は、大戦景気に沸き、乗務員が不足。

その解消手段が、女性車掌の登用だったのだ。

しかし、とは言え日本初の女性車掌導入が、岐阜県の美濃電であった事と、それが女性の地位向上に一役買ったと言う史実も、岐阜県の誇りの一つとして、決して忘れてはならぬ。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。