ちょうど今を遡る、20年前(2012.9.27)。

母の癌が再発し、余命3月と宣告を受けた。

残されたわずかな時間。

何をすべきか。

一人っ子のため、哀しみを分かつ兄弟も無く、逃げ場も無い。

だから悲しみよりも先に、まずは出来うる限り、母との想い出を作ろうと考えた。

その一つが、母の病で先延ばしにして来た、妻との挙式の挙行だった。

これなら大義名分も立ち、親類縁者への母の最後の挨拶とも成り得る。

しかし案の定、母は猛反対。

痩せ細った姿を晒すのは、忍びないと。

だが直ぐに「嫁さんに悪いでな」と、渋々前言を翻した。

己が命の残り火を、悟っていたのであろう。

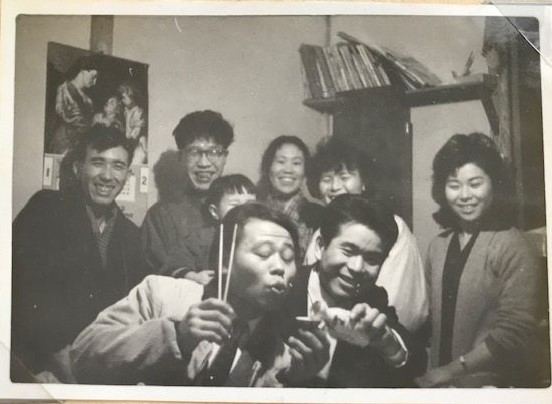

外泊許可を得て挙式を終え、両親と妻、それに妻の母を車に載せ温泉へ。

新婚旅行ならぬ、母とのお別れ旅行だ。

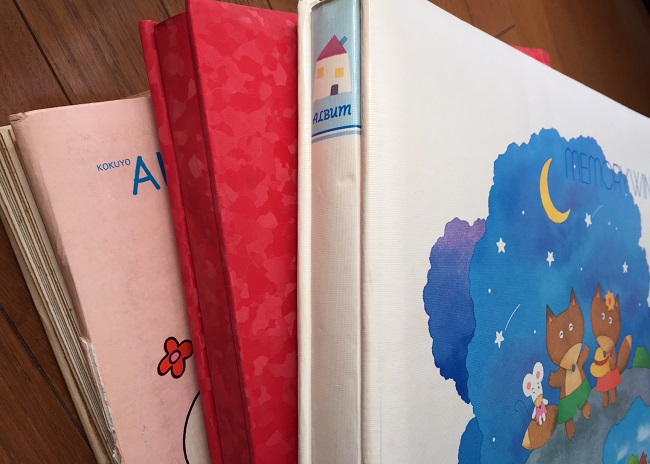

途中観光名所で、嫌がる母を無理やり記念写真に収めた。

これが最後と誰もが知りながら、割り切れなさの上に、作り笑いを貼り付けて。

車椅子を押す度、母の重みを実感出来ず、このまま天へ召されはしまいかと、ハンドルを強く握りしめた。

宿へ着けばお待ちかねの湯浴みである。

最後に一度、母の背を流してやりたかった。

だが大浴場ではそうもいかない。

代りに何年振りかで、父の背を流すことに。

するとどちらともなく、母の思い出話しが始まった。

若かりし日の、母の早とちりや勘違いの失態談。

二人してそう笑い飛ばすしか、母を失わんとする現実に、抗いきれなかった。

しかしそれにしても、その後の沈黙がやるせないものだった。

互いに幾度となく、湯船で顔を洗う振りをしては、こっそり涙を湯に溶き、鼻を啜ったものだ。

―湯煙に 母を偲びて 旅の宿―

*ちょうど今日、7月8日は母の祥月命日です。合掌

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。