耳を劈くばかりの蝉時雨。

小さな体を震わせ、我先にと声を限りに鳴き交わす。

己が命と引き換えに、七夜だけの恋の歌を、愛する人の元へと届けとばかりに。

それゆえ古来より蝉は、多くの詩歌に詠み込まれた。

まるで人の世の無常さと儚さを説く、旅の修行僧のように。

「喝!」。

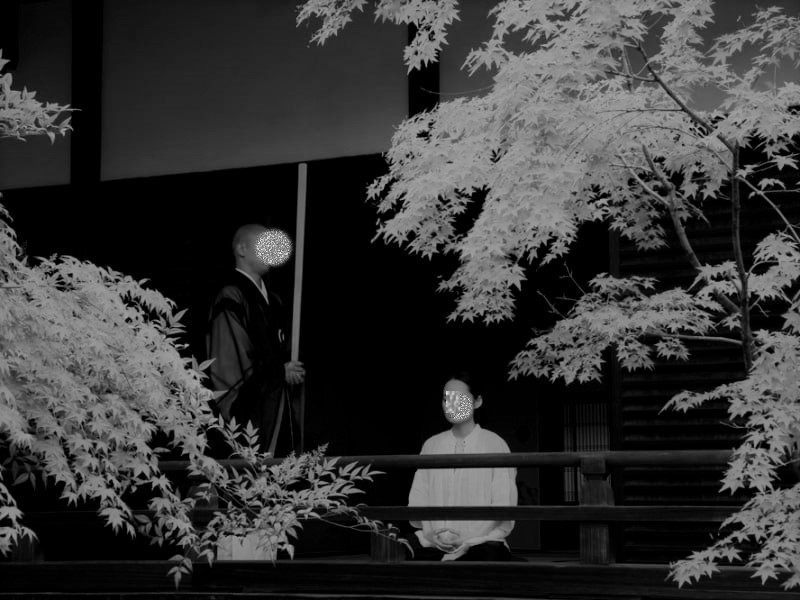

昭和41年の夏休みのこと。

開け放たれた寺の本堂。

濡れ縁に仁王立ちで現れた和尚が、大声を張り上げた。

さっきまでの蝉時雨が、一瞬にして鳴りを潜める。

「こらーっ、お前たち!御仏の前で殺生とは、なにごとじゃ!」。

和尚は裸足のまま駆け寄り、ぼくらの手から小枝を取り上げた。

木々の根元にポッカリ開いた小さな穴。

薬缶から水を注ぎ入れ、小枝を突き刺したところだった。

物知り顔の先輩に「蛹が小枝を伝って、地上に這い出てくるぞ」と聞き、それを真似た矢先の出来事である。

「蝉はわずか七日の命。それまで7年もの間、真っ暗な土の中でひっそりと生きて来たんや。やがて大空に舞う日を夢見ながら」。

ぼくらは項垂れ、穴の中へ水が浸み込んでゆく様を、ただ茫然と見詰めていた。

「人の命が仮に七十年なら、蝉の命はたったの七日。確かに人と蝉とじゃ、体の大きさも目方も違う。ならば人と蝉、命の重さはどちらの方が重い?」。

不意に和尚に問われ、ぼくらは顔を見合せた。

「いずれも尊さや大切さに違いはあるまい。皆この世に等しく生きる、掛け替えのない命なんやでな。わかるか?」。

ぼくらの横に屈んだ和尚が、観音様のような柔らかな笑みを湛え、ぼくらの目を見詰め、諭すように語りかけた。

憤怒の形相の仁王も、慈母のような観音も、その違いは見る者の心一つ。

知るや知らずか蝉たちが、一際高らかとまた鳴き始めた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。