世の中には、その生業に身を投じる者だけにしか通じない、数々の符丁や隠語が存在する。

警察や鉄道、デパート等はその最たるもので、テレビドラマで使われることもあり、ご存知の方も多いはずだ。

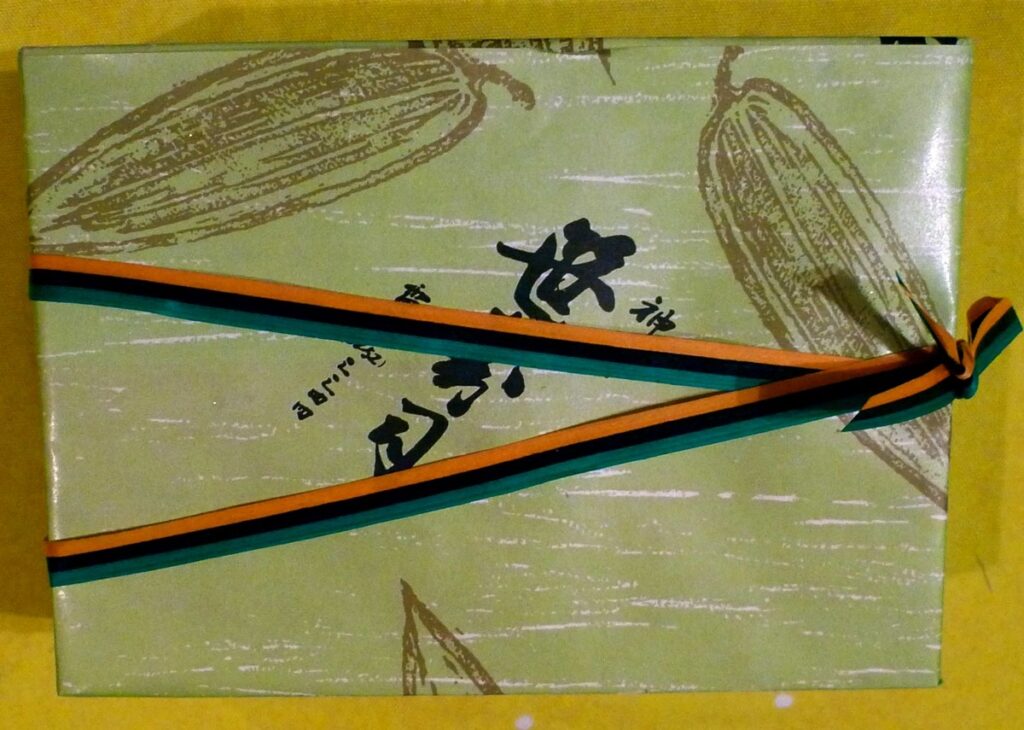

岐阜にご縁の深い、そんな生業においてのみ使われる一つが「ひと語らい」。

一千有余年の長きに渡り、その符丁が用いられて来た。

「暮れに新しく入った、アレとソレを、そいでもって、ソッチのとコッチのとを、『ひと語らい』ずつにして」と、そんな塩梅で用いられる。

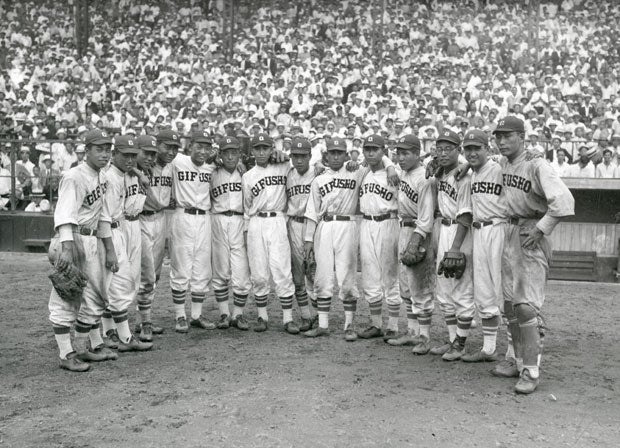

関市小瀬、第十八代鵜匠、「十の字」足立陽一郎。

毎年暮れに千葉からやって来る鵜を、しばらく自由に飼い慣らし、それぞれの鵜の癖と相性を見抜く。

やがて鵜を一組二羽に分け、竹編みの一つの鵜籠に放り込む。

それを鵜匠は「ひと語らい」と呼び、漁に出る時も眠る時も、一つ籠の中で苦楽を共にさせる。

何故それがひと語らいかと言えば、鵜籠の中央を仕切る網越しに、まるで二羽が語り合うかのように鳴き交わすからだ。

元々気性の荒い鵜は、鵜匠が語らいの相手となる鵜の選定を、うっかり誤ろうものなら、二羽が突きあって末は殺し合う事もあるのだとか。

だから語らい選びには、永年の経験と勘だけが頼りとなる。

「どうみてもこの二羽じゃ、あかんやろうってくらい、ヤンチャな奴同士でも、鵜籠に放り込んだ途端に、仲良うなるもんもおるし。まったく逆の場合だってある。まあ人間社会だってそうだし、ましてや夫婦なんて…」。

確かにどんな夫婦であろうと、家と言う鵜籠の中で、それまで生い立ちも違う者同士が、共に暮らすわけである。

いがみ合ってみても、今更悔いたところで、どのみちそれもこれも含めてが人生。

ならばひと語らいの鵜の様に、いつでもどんなときでも、夫婦で仲良く語らえれば、それこそが何よりの幸せかも知れぬ。

若き鵜匠の言葉に、妙に納得している自分がいた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。